「佐渡金山の魅力をイラストで伝えたい!」。香川県出身で、新潟日報社のデザイン作成部署で働いている入社1年目の私(22)が、人生初の取材に挑戦しました。新潟県佐渡市の「佐渡島の金山」が世界遺産に登録されて5カ月ほど。真っ二つに割れた金山を見て「なんであんな形なんだろう」と不思議に思ったのが興味を持ったきっかけでした。初めて佐渡金山を訪問し、見たものとは…。知られているようであまり知られていない、金山をめぐる面白いエピソードをイラストを交えてお届けします。第3回のテーマは、「今でも続いている神事 やわらぎ」です。

前回に引き続き、「宗太夫坑 江戸金山絵巻コース」をゴールデン佐渡の名畑翔さん(42)に案内していただきます。

坑道の出口に近づくと、「ほうらいや〜、ほうらいや〜」と何やら不思議な歌声が聞こえてきました。

??「やわらぎ」ってどういう意味??

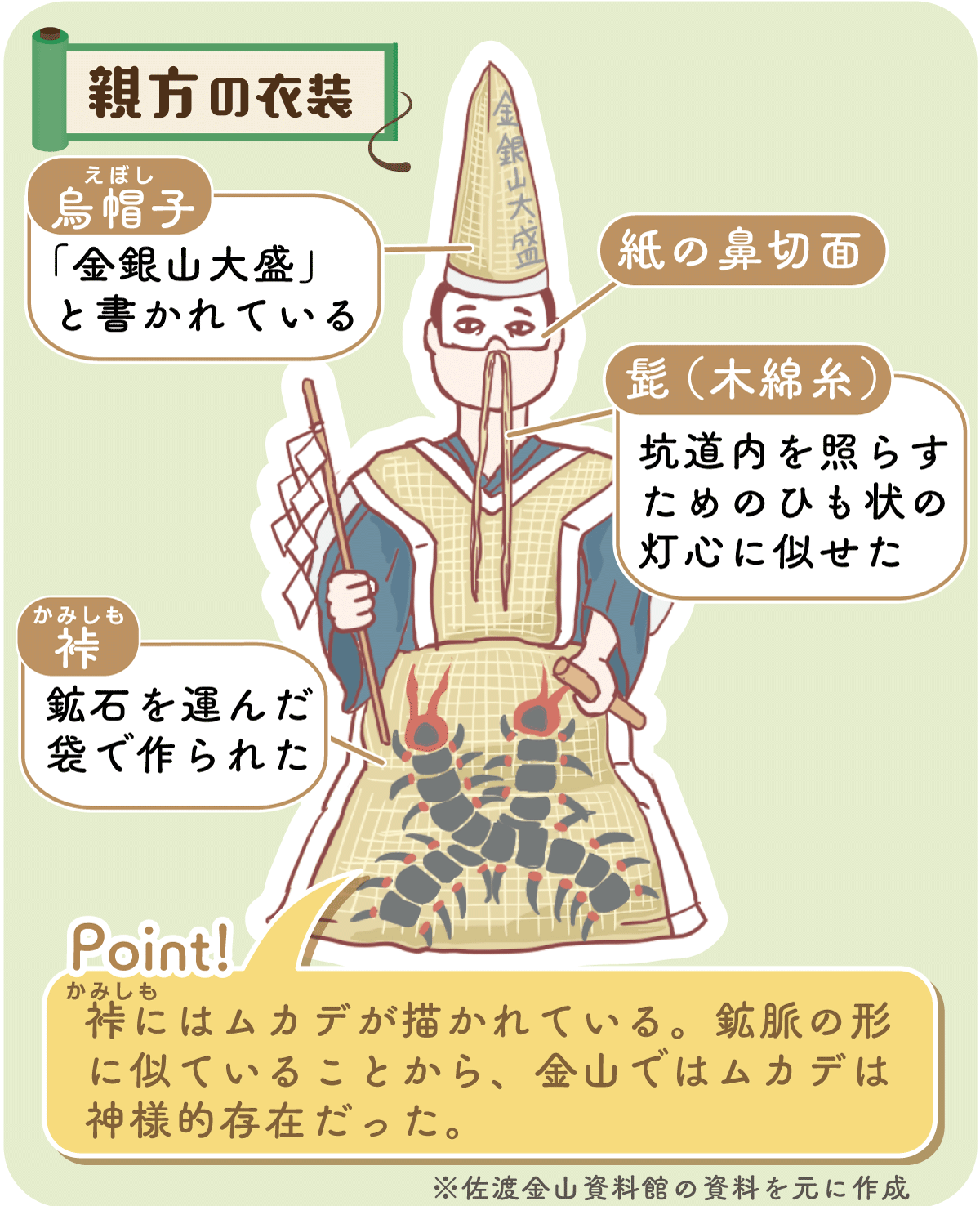

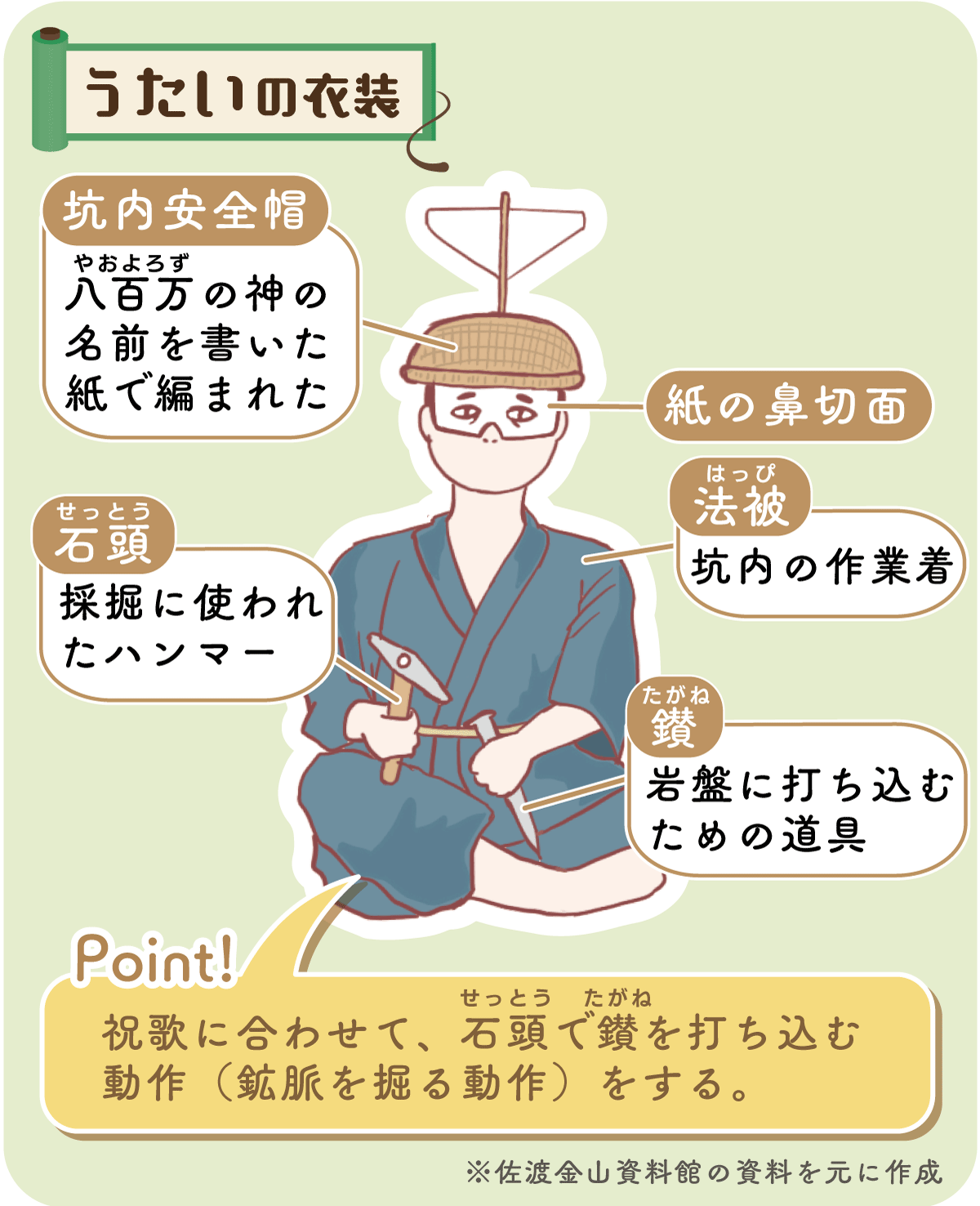

そこには、神社の神事のような動きをする人形たちが!これは、江戸時代に始まった「やわらぎ」という祭礼で、鉱脈を発見した際に坑道開きのお祝いをしている様子だそう。古語の「柔らぐ」「和らぐ」が由来とされ、「岩盤が柔らかくなるように」「山の神様の心が和らぐように」と金山で働く者たちの願いが込められています。やわらぎの演者は、山師などが演じる「親方」1名と、金掘り労働者が演じる「うたい」と「たるたたき」数名で構成されています。

「うたい」がたるの音に合わせてうたう祝歌は、佐渡や金山の繁栄を願う内容となっています。「岩の出先に三階松植えて 鶴が黄金の巣をやかける」は、「岩の出先にはおめでたい松の木があり、その上に鶴が黄金色の巣を作っている」という意味。「松」や「鶴」といった、おめでたい言葉が並びますが、実際には鶴は木の上に巣を作らないのだとか。しかし、縁起が良いので歌詞に含んだそうです。

??やわらぎに込めた思いとは??

名畑さんは、やわらぎから、労働者たちの切実な思いを感じると言います。手掘りでは、1日10センチしか掘れないほど岩盤が硬かった金山。岩盤を掘り進めていく金穿(かなほり)大工たちは、坑道内の粉じん噴煙がひどかったために短命な人も多く...