養鶏場での鳥インフルエンザが全国で猛威を振るっている。今季は1月18日までに14道県32事例が発生。新潟県でも2024年10月に上越市、11月に胎内市で発生した。対策として国や自治体が導入を促すのが、養鶏場内を複数の区域に分けて飼育する「分割管理」だ。1区域で感染が起きても全数処分を回避できる可能性が高まり、県内で導入した業者もある。ただ導入コストや作業員確保などの負担が大きく、業者から費用対効果を疑問視する声も上がる。

鳥インフルは1羽でも感染が確認されると、農場内の全ての鶏が殺処分の対象になる。分割管理は、全国で鳥インフルが相次ぎ発生したことを受け、殺処分の鶏を減らすため、農林水産省が2023年9月にマニュアルを作成した。

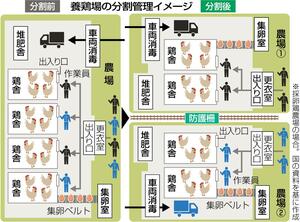

分割管理は、農場内を柵などで仕切り、人や車両の出入り口や消毒場所を分け、区域ごとに作業員を専任する。堆肥舎や卵を集めるベルトなどの設備も共用しない。仮に感染が確認されても、他の区域で発生しなければ、他の鶏の殺処分を回避できる仕組みだ。

新潟県内では2022年度に5件発生し、計約257万羽が殺処分されたことを受け、県が分割管理の導入を促してきた。県によると、県内では新発田市と三条市の計2業者が導入している。

県内の三つの農場で2024年秋から分割管理を実施している岩村養鶏(新発田市)の佐藤武行・防疫衛生部部長(69)は「導入できたのは種鶏農場だからだ」と説明する。採卵農場へひなを出荷する種鶏農場は全国的に少なく、鳥インフルが発生すると最終的に卵の流通に大きく影響する。そのため鶏舎間を離すといった対策は以前から取っていた。農場規模も採卵農場に比べ大きくないため、早くに導入できたという。三条市の業者も種鶏農場だ。

一方、採卵農場の場合は数十万羽を飼育する大規模な施設も多く、多額の設備投資が必要で、導入をためらう業者は少なくない。国の補助制度はあるものの、上限は1農場当たり5千万円。業者からは十分な額ではないとの声が漏れる。導入できたとしても人手の確保や維持管理費用も課題だ。

胎内市などに養鶏場がある業者は、分割管理を検討したが、2億〜3億円程度の投資が必要となり、断念した。男性役員は「分割管理しても他の区域で発生しないとは限らないし、殺処分を一部にとどめられるかも分からない」とし、「ばくちみたいなことに資金を投入できない」と吐露する。

鳥インフルに詳しい北海道大学大学院獣医学研究院の迫田義博教授(ウイルス学)は「既存の農場に設備を整える難しさは理解できる」とする。その上で「分割管理の効果を発揮させるためには早期発見が重要」と強調する。

県は補助率の引き上げなどを国に要望し、独自支援も検討するとしている。県養鶏協会の事務局でもある岩村養鶏の佐藤部長は「物価の優等生と言われる卵の生産現場の現状をしっかりと見て対策を考えてほしい」と注文を付けた。

◆鳥インフル年明け以降急増、同一自治体で続発も

国内養鶏場での...