県内でも多くの地域で子ども食堂の活動を見かけるようになりました。地域の子どもたちの心豊かな成長を見守る大切な場となっている子ども食堂の今について、新潟県立大学の小池由佳教授に話を伺い、人と人がつながり笑顔が生まれる現場を訪ねました。

新潟県立大学

人間生活学部子ども学科教授

小池 由佳 さん

専門は児童家庭福祉。新潟市内の複数の子ども食堂、新潟市子ども食堂ネットワーク会議アドバイザー、にいがた子ども食堂研究会の座長の他、新潟日報、BSN、FM新潟が運営している「こどものいばしょ応援プロジェクト」のアドバイザーも務めている。

楽しくごはんを食べたい 食が結ぶ居場所づくり

現在、県内には130ほどの子ども食堂があり、新型ウイルス禍の影響で休止しているところもありますが、年々その数は増えています。取り組みが始まってから5、6年たち、地域における理解や協力の輪も広まってきていると感じます。

そもそもの出発点は子どもたちへの食の提供で、その根本は今も変わらないところですが、団体によって活動内容に広がりが出てきているというのが現在の動きですね。一緒に遊ぶとか、宿題ができるスペースを作るとか、地域の特産物や食文化について知る活動など発展形が生まれてきています。

運営している皆さんの力になっているのは、子どもたちの声だと思います。当大学の学生たちも子ども食堂を運営していますが、学生が街で利用している子どもに会うと「次はいつなの?」と聞かれるそうなんです。子どもたちは楽しみに待っているんです。

子どもは自分が育っていく中で、親なら子育てをする中で、足りない部分や欠けている部分を埋めたい、今の状況をより良くしていきたい思いを持っていると思います。子ども食堂には楽しくごはんを食べたいと思って来る子が多く、それは裏を返せば、そういう機会がもっと欲しい、自分がいてもよい場所を求めているということ。核家族化や共働き世帯の増加、地域交流の機会の減少、そこに新型ウイルス禍による自粛で、その願いはなおさらでしょう。子ども食堂はそうした声に応えている場だと思います。

・ 無料(または安価)で食事ができる

・ 子ども一人でも行ける

・ 子どもが大切にされる

地域の大人との出会い 豊かな心育むきっかけ

面白いと思うのは「子どもと食」をキーワードにすると、人と人の接点が多方面で広がるということです。さまざまな企業が関わってくれていますし、運営している方々の年齢も幅広いです。子どもにとっては、こうした親以外の大人と触れ合う場としても、大きな意味があると感じます。子どもは意外と親よりも他人から言われたことの方が覚えているということがあるものです。自分に関心を持ってくれる大人と出会える場があることは、心豊かに成長していくことにつながると思います。

以前、見学に行った子ども食堂で、手伝っている高校生に話を聞いたときも「いろいろな大人に会えるのが楽しい」という意見がありました。世の中には多様な価値観があって、それぞれの人生を選んでいることを知るだけでも自分の価値観に幅が生まれます。また、利用していた子が、大きくなったら子ども食堂のサポートに関わる循環が生まれるのもいいですね。

「子どもを真ん中」にした多世代交流は、大人にとっても「人とつながる」機会になります。利用者としても、またはお手伝い側でも、関心があったらぜひ気軽に行ってみてください。どの子ども食堂も歓迎してくれると思います。

●こどものいばしょ応援プロジェクト

新潟日報、BSN 、FM新潟が運営する「こどものいばしょ応援プロジェクト」。サイトでは県内の子ども食堂の活動状況や最新情報を紹介している。

https://niigata-kodomo-ibasho.com/

中学生対象に月1回 茶道や英会話も実施

いままち・わくわく食堂(見附市)

見附市今町公民館で、地域の中学生を対象に月1回、ランチを提供している「いままち・わくわく食堂」。孤食する子どもたちが増える中、楽しく食事をしてもらおうと、ボランティアの大人が調理班、食材班、運営班に分かれ活動をしている。感染防止のため学校で調理実習ができなかった生徒の「一緒に調理をしたい」という声にも応え、生徒も調理に参加。世代を超えた交流の場になっている。

生徒も参加したお雑煮作り。食材は地元の農家やスーパーから提供された

さらに人生の豊かさを感じてほしいと、公民館の文化サークル利用者をはじめとする地域の人に協力してもらい、子ども食堂と併せて茶道や英会話などのワークショップも実施。

代表の金子典子さんは「今の中学生は夢を語れない子が多い。社会経験豊富な大人たちから『大丈夫だよ、夢を語っていいんだよ』と言ってもらうことで勇気づけられることもあると思います」と話す。

2年前のプレオープン時、参加してくれた生徒が『感染拡大防止で行事が全て中止になったけれど、自分たちのことを考えてくれる大人もいるんだと思ってうれしかった』と言ってくれたことが大きな励みになっているそうだ。

「生徒のコミュニケーション力が来てくれるたびに上がっているのを実感します」と金子さん

この日はカナダ・バンクーバーとオンラインでつなぎ、英会話のワークショップを開催。英会話に参加した生徒にお雑煮と餅を配布した

ボランティアの皆さんと調理に参加した生徒たち。チームワーク抜群だ

いままち・わくわく食堂

場所:見附市今町5-36-16(今町公民館)

電話:0258(66)2313

開催:第3土曜午前

小学生が「おもてなし」 運営携わり自主性育む

本町お子さまレストラン(新潟市中央区)

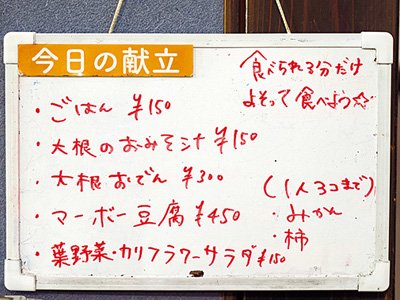

本町お子さまレストランは、小学生の子どもスタッフが店員を務める子ども食堂。月に2回開店し、ランチを提供。子どもはもちろん大人も利用できる場所だ。子どもたちは会場準備、黒板のメニュー書き、受付での金銭管理、お客さまへの配膳などを担当している。

取材当日はギョーザ作り体験デー。焼き上がりを待つ時間も楽しい

配膳も子どもたちの仕事

代表の近藤希以子さんは、自身も小学生を持つ母親で、特に高学年になって学童クラブに行かなくなる子どもたちが楽しく過ごせる場所づくりとして、この取り組みを始めた。「大人は400円で食事ができるのでメニュー黒板を見てふらりと立ち寄ってくれるお客さまもいます。どなたでも気軽に来店して、子どもたちのおもてなしを体験していただきたいです」

「子どもスタッフの自主性を大切にしています」と近藤さん

ごはんを食べた後は、子どもたちは縁日や工作体験などで楽しめる。さらに今年は子どもたちが畑で野菜を作ったり、自分で料理したりするなど体験もできる場所にしていけたらと考えているそうだ。

工作体験や縁日も子どもたちの楽しみの一つとなっている

本町お子さまレストラン

場所:新潟市中央区本町通6番町1115(#きーぼうdo.)

電話:050(3590)0078

開催:第1、3日曜

ほぼ毎日立ち寄れる場へ 視野を広げる取り組みも

地球の子供食堂と宿題Cafe(新潟市中央区)

「地球の子供食堂と宿題C a f e」は、地域活性化に取り組んでいるN P O 法人L i l l y&Marry’sが運営する子ども食堂で、水曜以外の毎日、夕食の提供を行っている。調理を担当するのは同じフロアにある串揚げ店の料理人。この店は、毎日の食事提供をプロにサポートしてもらおうと、子ども食堂のためにオープンさせたお店だ。

プロが作る料理に、子どもたちも「すごくおいしいです!」とうれしそう。週末には県央や県北から来る子どももいる

この日のメニューはマーボー豆腐と旬の野菜料理。SNSを通して県外の支援者から駄菓子やリンゴなどが送られてくることもあるそうだ

代表の山田彩乃さんは「もともと教育面で、子どもたちのために何かできないかと考えていたのですが、まずは子どもたちの居場所づくりをしようと思ってスタートしました。友達と遊ぶ場でもいいし、何かつらいことがあって親にも友達にも会いたくないときにも、ふらっと立ち寄れる場所になればいいなと思っています。近所のお姉さんと話すみたいな、ゆるやかな人とのつながりをここで体現できたら」と話す。

「クラウドファンディングで資金を集め、自分たちの手で内装をリフォーム。2021年5月にスタートして、多くの方の協力を得ながら活動しています」と山田さん

利用登録している子どもは約240人で、日によって10人ほどがやってくる。子どもたちの相手をしてくれるのは学生ボランティアだ。「塾やスポーツクラブの前後に寄って食事をしていく子どももいますし、親子で来て、子どもはこちらで、親は串揚げ店でゆっくり過ごすという方もいます。大人が自分の時間をつくるという面でも力になれたらと思うので、ちょっと息抜きに使っていただくのも大歓迎です」

部屋には漫画や本、ゲーム、楽器などさまざまな遊び道具もそろっている。教えてほしいと言われれば、スタッフが宿題を見てあげることも

企業や自治体とコラボレーションして、いろいろなワークショップも行っている。「子どもたちが多様な職業や仕事があると知れば、進路にも選択肢が広がると思うし、将来Uターンのきっかけになるかもしれません。子どもたちが新しい発見をする場所になったらうれしいです」と山田さん。長期的に継続して運営していく仕組みを模索中だ。

取材当日は子ども食堂の前に食品ロス削減のミニ授業と「みつろうラップ」作りのワークショップを開催

■関連記事 ≫【みらい図鑑「食品ロス」を子どもたちが学び、考えた!】

地球の子供食堂と宿題Cafe

場所:新潟市中央区古町通六番町963番地ディーズビル3階

電話:025(369)5372

時間:16:00~20:00

休み:水曜

https://npolilymarrys.wixsite.com/kodomosyokudou

メディアシップ希望のシンボルツリー

チャリティー企画で県内子ども食堂へ寄付

昨年12月のクリスマスの時季に合わせて新潟日報社がメディアシップ1階に設置した「希望のシンボルツリー」。高さは6メートルで、ゴールドを基調とした飾りやイルミネーションの輝きが、訪れた人の目を楽しませた。

ツリーは、感染禍や世界情勢が緊迫化する暗いニュースが続く中、全ての人たちが少しでも明るい気持ちになってほしいという願いを込め、44の企業や団体、個人が協賛して設置。展示に併せ、チャリティー企画も実施した。新発田市の就労支援事業所「マザーアース」が製作した新潟日報のマスコットキャラクター「ニックちゃん」のクリスマス仕様のキーホルダーと、オーナメントキーホルダーを販売し完売。売り上げの一部と会場での募金、ツリー設置協賛金の一部を合わせ計50万円が集まり、新潟県共同募金会を通じて県内の子ども食堂に寄付した。

※assh 2023/2/9 掲載