造形美と言っても、過言ではないかもしれない。

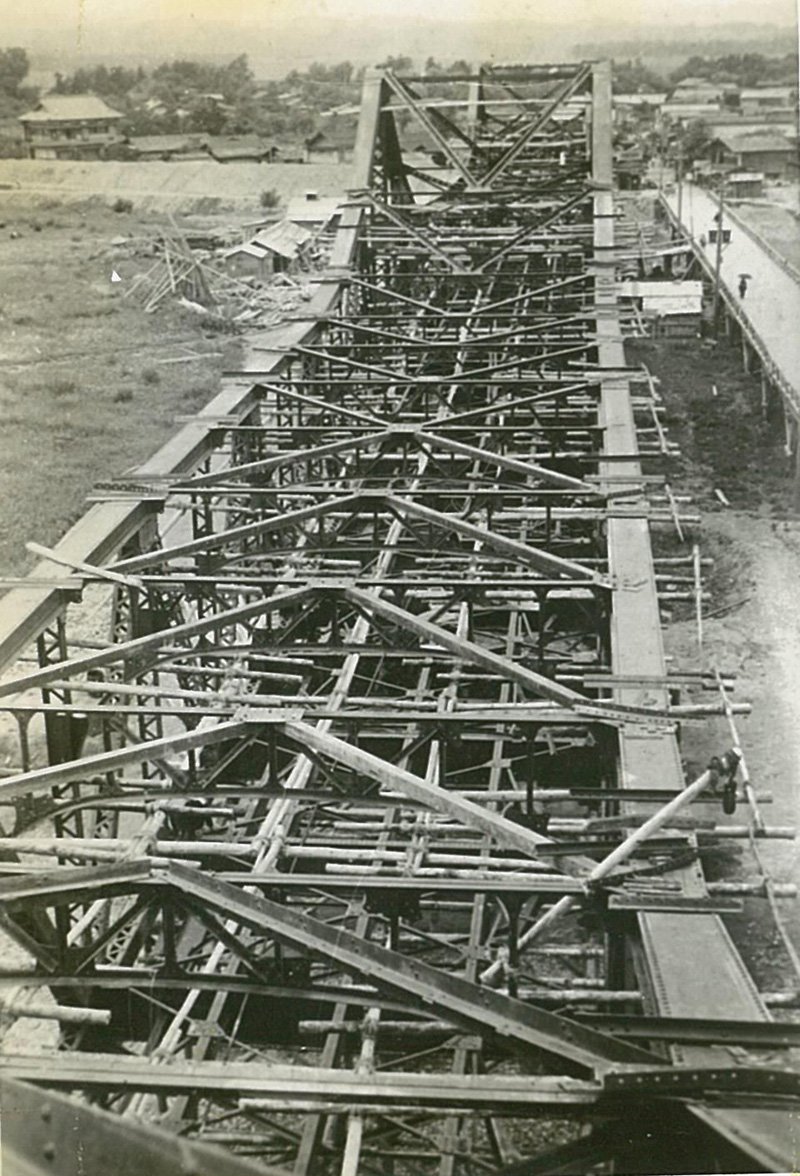

12個もの「とんがり」を持ち、鉄骨を三角形に組んだ「トラス」が整然と並ぶ。雄大な信濃川の流れとマッチする新潟県長岡市の長生橋。これまで何度も通り、見かけていた橋だが、ある晩、飲み会の帰りにライトアップされた姿を目にして、思わず見とれてしまった。

現在は3代目で、1937(昭和12)年の完成から86年がたち、間もなく米寿を迎える。名前の由来の一つ「橋が長生きするように」の通り、長岡市中心部に架かる五つの橋の中では“最年長”。信濃川に架かる道路橋全体の中でも萬代橋(新潟市中央区)に次ぐ。

「信号待ちで止まっていると、橋が揺れて怖い」という声も聞くが、これも長生きしている理由の一つらしい。1945年夏の長岡空襲をくぐり抜け、2004年の中越地震にも、度重なる増水にも耐え抜いた。

名前の由来には「長岡と草生津を結ぶから」という説もあり、長岡の東西を結ぶ重要な役割を果たしてきた。初代が架かったのは1876(明治9)年。竜が寝そべる姿に似ることから「臥龍(がりゅう)橋」とも呼ばれた。2代目は1915(大正4)年にできたが、重量のある自動車の通行が増えたことから、3代目にバトンタッチした。

2015年の統計では1日当たり約1万4千台の車が行き交う。新潟駅前行きの高速バスも通る重要路線だ。

長岡市民から愛される長生橋は、マンホールのデザインの一部になっていたり、土産物の柄にもなっていたりする。長岡に住んでいなくても、一度は名前を聞いたことがある人も多いだろう。米寿間近の橋の魅力を探った。...

残り3179文字(全文:3849文字)