基準地価が大幅に下落した地域を歩く善久連合自治会総代の阿部剛さん。「液状化対策が進まなければ、家を求める人はいないだろう」と嘆く=9月17日、新潟市西区

9月17日に新潟県が発表した2024年の基準地価国土利用計画法に基づき、都道府県が毎年7月1日時点で調べる基準地の価格。不動産鑑定士が周辺の取引事例などから1平方メートル当たりの価格を算定する。国土交通省が1月1日時点で調べる公示地価と併せ、土地取引の指標となる。2024年の調査対象は全国2万1436地点。うち東京電力福島第1原発事故の影響が続く11地点は調査を休止した。は、1月の能登半島地震の影響が顕著に表れた。液状化被害水分を多く含んだ砂質の地盤が、地震による強い揺れで液体のように流動化する現象。地表に水や砂が噴出したり、地盤が沈下したりする。土管やマンホールが浮き上がることもある。埋め立て地や干拓地など、緩い砂質で地下水位が高い場所で起こりやすい。条件を満たせば内陸でも発生する。が大きかった新潟市西区の複数の住宅地で、変動率が23年の上昇・横ばいからマイナスに転じた。専門家は「被害が大きかった地域や、周辺地域ではインフラが復旧するまで需要が減退する可能性がある」と指摘している。

教育、住環境が整っている西区は元々、人気の高いエリアだ。能登半島地震前は市区町村の変動率上位5位の常連だったが、今回の調査では能登半島地震の影響で5位圏外になった。

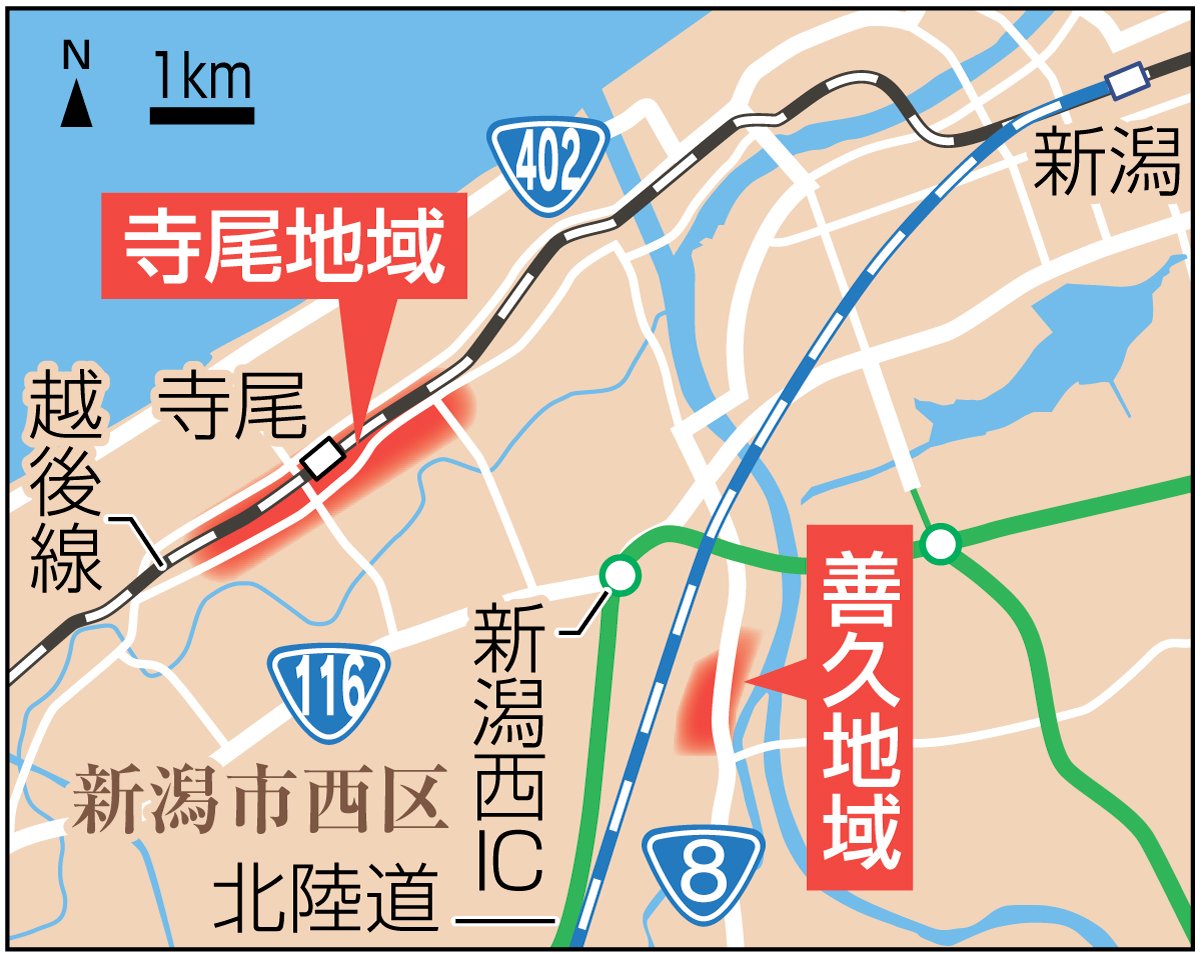

調査対象となった新潟市西区の住宅地20地点のうち、上昇・横ばいから24年に1%を超える下落率に転じたのは善久(マイナス5・8%)、亀貝(マイナス2・8%)、寺尾前通1(マイナス2・5%)、立仏(マイナス2・3%)、寺尾上6(マイナス2・1%)、坂井東6(マイナス1・4%)、坂井砂山4(マイナス1・4%)の7地点だった。

県用地・土地利用課は...

残り1220文字(全文:1628文字)