草取りに田畑での農作業、雪掘り...。小千谷市片貝の丸山フミさん(87)は、小学生時代を振り返ると「授業を受けた記憶がほとんどない」。勤労奉仕をしていた記憶ばかりが思い浮かぶ。学校生活は戦争の暗い影に覆われていた。

白い服で登校することも禁止された。「いま思い出してもぞおっとする、悲しいことの一つだった」

丸山さんは1940年に塚山村(旧越路町、現在の長岡市)で分校の小学校に通い始めた。入学式は「着物が着られて、うれしさいっぱいだった」。母に手を引かれて花柄のきれいな着物姿で出席した。

2年生だった12月、太平洋戦争が始まった。当初は「何がなんだか考えられない出来事だった」が、4年生になる頃には嫌でも戦争を実感するようになった。

わずかな期間に担任の先生が何度も替わった。みな、戦地へ行った。4人目に女性の教員が赴任した時には「今度は戦争に行かない先生が来た」と安心した。

だが、学校生活は大きく変わっていく。勉強はそっちのけ。働き手が出征してしまった家の手伝いや田畑の耕作、草取りが日課だ。「体の小さな子どもにとっては本当に切なかった」。朝から草を刈り、リヤカーを引いて山道を歩いた。

6年生になった45年には白い服が禁止された。米軍による本土空襲が激しくなった頃で、長岡空襲の少し前だったと記憶している。

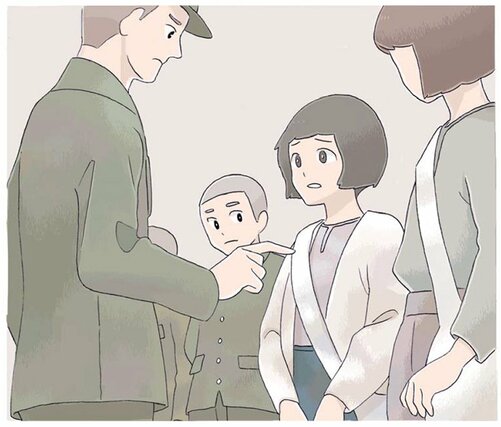

飛行機が地上を攻撃する時、白い服は目立って標的にされるからと、緑色の服を着るよう指導された。

裕福だったわけではない。「緑色の服なんて持っていなかったし、買うこともできなかった。突然のことで親は苦労したと思う」

毎日検査があり、白い服を着ていると怒られた。「農作業をさせられるよりもつらかった」。先生が一様に命令口調を強めていくことにも心を痛めた。

結局、婿だった父が結婚する際に用意した着物の長じゅばんをほどいて、服に仕立ててもらった。大きなツバメの柄が描かれていたが、白くないだけで先生から怒られなくなった。

「オシャレをしたいなんて考えたこともなかった。余裕も物もなかった」。誰もが継ぎはぎだらけのシャツやもんぺ姿。代わりの服を用意するなんて考えられなかった。それなのに怒られるのが、つらかった。

戦争が終わると、何を着ても怒られなくなった。それが何よりうれしかった。

(報道部・高橋央樹)

新潟日報 2020/09/28