[4~6区]中選挙区回帰を/重複に制限必要

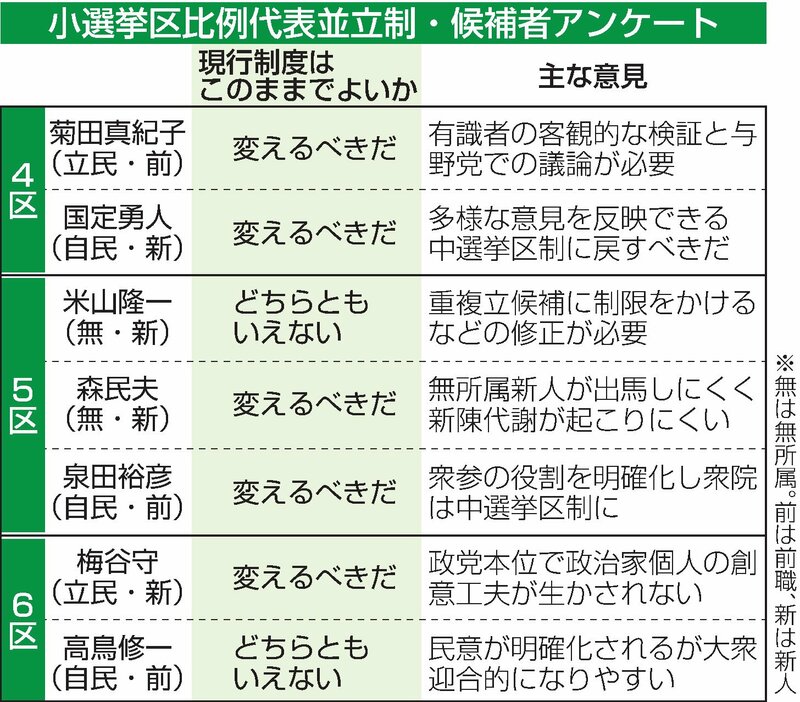

小選挙区比例代表並立制に関し、新潟日報社が行った衆院選候補者へのアンケートでは、4〜6区の7人のうち5人が「変えるべきだ」と述べた。「どちらともいえない」とした2人も現行制度の課題を挙げ、見直す必要もあるとした。

4区候補は2人とも「変えるべきだ」との意見だ。

菊田真紀子氏(立憲民主)は「25年の節目に見直すべきだ。有識者による分析と、与野党での議論が必要だ」と述べた。政権交代があったこと自体はメリットとする一方、その時々の「風」で議席が大きく変動する点を課題とした。結果として、議員が風頼みとなり「後援会をしっかりつくらず、地元への密着度が薄くなった」と指摘した。

国定勇人氏(自民)は「中選挙区制に戻す方がいい」と回答。「死に票」の多さを小選挙区制のデメリットに挙げ、「右か左かだけでない、多角的な選択肢がある方が議論が深まる。中選挙区制なら多様性を吸収できる」とする。日本の風土には政党を選択する選挙よりも、「地域に根ざした人物を選ぶ選挙が合っている」と主張した。

■ ■

5区では2人が「変えるべきだ」と答え、具体的な提案もあった。

泉田裕彦氏(自民)は衆院の制度改革だけでは不十分とする。「衆参両院の役割分担の明確化や、地方の声を国政へ反映させる方法を整理する必要がある」と訴える。具体的には議員の専門性を高めるために衆院は中選挙区制とし、参院については、地域や職能代表の声を反映する制度に見直すことを提案した。

森民夫氏(無所属)は「新人が出馬しにくく、新陳代謝が起きにくい」と現行制度を批判する。政党交付金による資金援助の有無など、無所属と政党の公認候補との間で著しく不公平が生まれていると指摘。「志ある若い人が政党の支持なしでも挑戦できるようにすべきだ。有権者の選択肢も広がる」と求めた。

一方、米山隆一氏(無所属)は「どちらともいえない」とした。二大政党制を目指す方向性を支持した上で、制度の修正を訴える。多様な民意を反映するはずの比例代表制の役割が現状では機能していないと問題提起し、「比例の割合を増やし、全国統一にする。重複立候補にも一定の制限が必要だ」と語った。

■ ■

6区の2候補は意見に濃淡があった。

梅谷守氏(立民)は「変えるべきだ」と主張した。政党本位の選挙になったことで、政治家個人の政策が軽視され、創意工夫が生かされていないと訴えた。現行制度の利点や課題を洗い出した上で、「忖度(そんたく)を生まず、民意を正確にくみ取る改善策を模索すべきだ」と強調した。

高鳥修一氏(自民)は「一長一短ある。どちらともいえない」とした。1人だけが当選する小選挙区は民意が明確化されるとしつつ、候補者が大衆迎合的になりやすいとみる。「少数政党も含めた多様な意見が反映しやすい中選挙区制も選択肢とすべきだ」との考えを示した。