【2021/10/22】

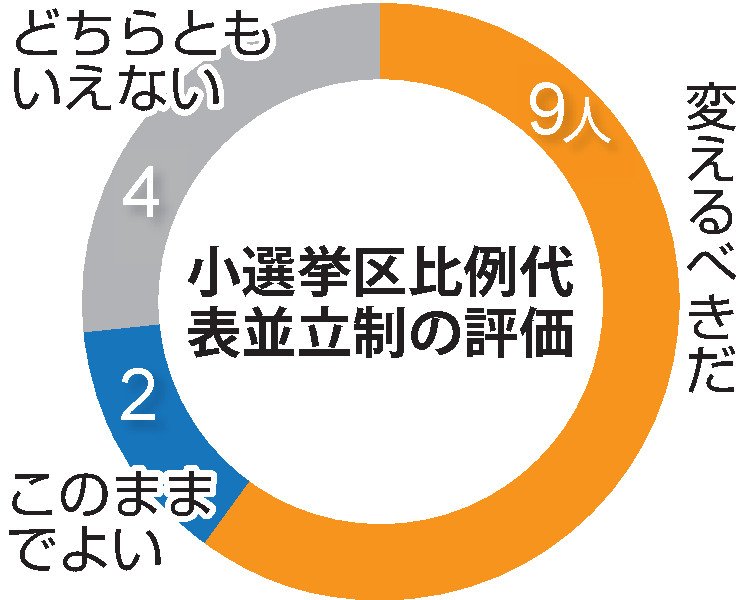

1996年10月に小選挙区比例代表並立制による衆院選が初めて実施されてから丸25年。折しも現行制度で9回目の総選挙が同時期に重なった。政治改革の旗の下に導入された小選挙区制は2度の政権交代につながったが、「死に票」の多さなど課題も指摘されている。新潟日報社は2021年衆院選の新潟県内小選挙区の候補者15人に対し、投開票前に現行制度に関するアンケートをした。制度を「変えるべきだ」との回答が6割を占め、「このままでよい」としたのは2人にとどまった。中選挙区制への回帰を主張する候補者が多く、不満がくすぶっている。

昭和から平成に変わるころ起きたリクルート事件など「政治とカネ」を巡る問題で、中選挙区制は金権腐敗の一因とされた。小選挙区制なら政党本位のカネのかからない選挙ができ、政権交代可能な二大政党制が実現するといわれた。

実際、2009年の民主党政権誕生と12年の自民党の政権奪還で政権交代が実現。ただ小選挙区は1人しか当選できないため「死に票」が増え、多様な民意が反映されにくい。同じ党の有力議員たちがしのぎを削る機会がなく、議員の「小粒化」もいわれるようになった。

今回のアンケートで現行制度を「変えるべきだ」としたのは9候補で、与党が3人、野党が5人、無所属1人。「死に票」への不満が与野党とも強く、「幅広い民意が反映できない」「複数が当選する中選挙区制に戻すべきだ」といった回答が目立った。

制度のメリットとしては、「政権交代が起きやすくなる」が特に野党候補から多く挙がった。「政党を選ぶ選挙なので政策議論が進む」との評価もあった。

また、次回以降の衆院選で本県の小選挙区定数を6から5へ1減とする方向で議論が進んでいることへの反発が多く聞かれた。

定数は本県など10県で10減、東京など5都県で10増となる試算。「人口だけを尺度にしたら大都市との格差が広がる」「地方の声が届かなくなる」と懸念する候補が大半だった。参院の定数や区割りと併せて議論すべきだとの声もあった。

アンケートは衆院選公示前の9月27日〜10月12日、対面や電話で実施した。