こっくりとした甘さ、断面から上がる湯気-。寒い季節、恋しくなるのが焼き芋だ。江戸時代から繰り返し人気が盛り上がり、昨今は「第4次焼き芋ブーム」と言われる。そんな焼き芋と新潟県は、意外と縁が深い。石焼き芋の移動販売は新潟県出身者が始めた。国の調査では、新潟市の1世帯当たりのサツマイモ消費量(2022〜24年平均)は県庁所在地・政令市で6位、21〜23年平均は4位と安定して上位に食い込む。県内のサツマイモ事情からこだわりの焼き芋スイーツまで、さまざまな角度から焼き芋の魅力を探った。

(魚沼総局・小林史佳)

“第4次ブーム”で生産増!県内の主力品種って?

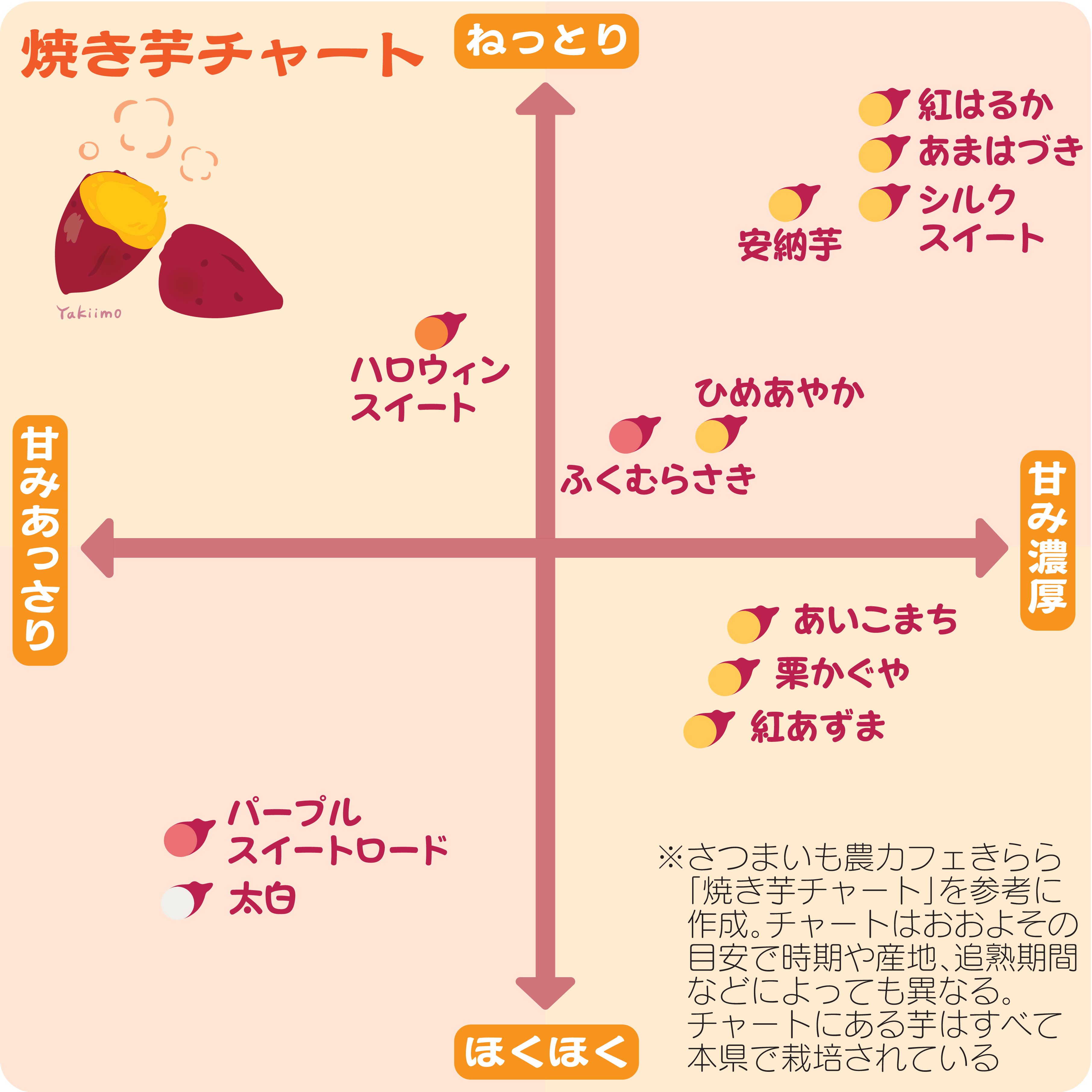

紅はるか、シルクスイート…甘さ・食感のチャートもあるよ♪

まずは焼き芋の歴史から。第1次ブームが起きたのは江戸時代後期。砂糖が貴重だった時代に、安くて甘い焼き芋が人気を博したという。第2次は東京の人口増に伴い需要が伸びた明治〜大正末期、第3次は戦後の高度経済成長期に訪れた。

一般財団法人いも類振興会(東京)の元理事長の狩谷昭男さん(81)によると、現在は2003年に始まった第4次ブームが継続中。ブームのきっかけは03年に「焼き芋オーブン(電気式自動焼き芋機)」が特許を取得し、スーパーなどに普及したことだと説明する。

焼き芋は繊維質が豊富で、甘みはありながら菓子よりカロリーは少ないなど健康志向にもマッチする。先の焼き芋オーブンの普及により身近な店舗で年中販売され、手に入りやすくもなった。狩谷さんは「生活に溶け込んだ、静かな焼き芋ブームが続いていくだろう」とみる。

原料となるサツマイモに目を向ければ、品種の多彩さが光る。農林水産省によると、21年に栽培された主要品種は65。果肉部分の色味も一般的な黄色から紫、オレンジとバリエーションがある。

このうち、県内で主に育てられている品種は二つ。県農産園芸課によると、濃い甘さとねっとり感が特長の「紅はるか」と、上品な甘さでしっとりした舌触りが特長の「シルクスイート」が栽培の中心だ。第4次焼き芋ブームに呼応するように県内の生産量は増加傾向という。

特に新潟市西区は、県内の作付面積(58・2ヘクタール、20年2月現在)の約3割を占める一大産地で、砂丘地で育てた紅はるかを「いもジェンヌ」のブランド名で売り出している。

生産量では主力2品種には及ばないが、昔懐かしいホクホク感のある定番品種「紅あずま」、糖度は紅はるかに負けないという紫芋「ふくむらさき」、ホクホク感とねっとり感のバランスが良い「ひめあやか」なども県内で育てられている。

サツマイモを使った料理、菓子をそろえた「さつまいも農カフェきらら」(小千谷市)のオーナー新谷梨恵子さん(47)は「焼き芋は、つぼ焼きでじっくり焼き上げたり、レンジでチンしたりと自分の食べたい方法で食べることができる。焼き方で甘さも変わる」と焼き芋の魅力を強調。「スイーツにもなるし、すりつぶして介護食にもできるなど、時代にとても合った食品ではないか」と力を込めた。

「引き売り屋台」考案、石焼き芋を全国に広めた人物とは…

刈羽郡出身・三野輪万蔵さんの功績

「石や〜きいも〜、おいも〜」...