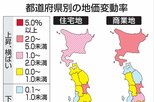

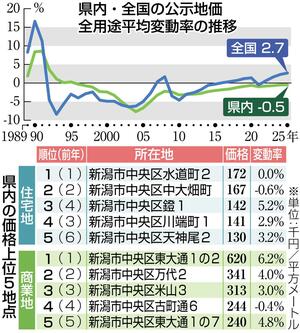

3月18日に発表された2025年新潟県内公示地価(1月1日時点)は、全用途平均で30年連続の下落となったが、再開発が進む新潟駅前や湯沢町、妙高市の観光地ではインバウンド(訪日客)やリゾート開発計画に伴う波及効果により需要が上昇した。一方、能登半島地震の被害が大きかった新潟市西区の住宅地は、一部で需要が減退するなど下落に転じた。また、人口減少や高齢化が進む市街地、豪雪地帯・離島などは下落傾向が続き、二極化の傾向が鮮明となっている。

【住宅地】25市町村の299地点を調査した。県全体の変動率はマイナス0・6%で28年連続の下落となり、下落幅は前年より0・1ポイント拡大した。

市町村別では、新潟市が唯一上昇し、プラス0・5%。4年連続で上昇した。上昇基調だった新潟市西区は地震の影響でマイナスに転じ、前年から1・4ポイント下落した。見附市は駅や国道近くの生活利便性が高い地点で需要が高まり下落から横ばいに、聖籠町は2年連続の横ばいとなった。下落した市町村のうち9市町で下落率が縮小、7市町村で拡大、6市町で同率だった。

上昇地点は前年から5地点減少の77地点。新潟市が59地点と大部分を占めた。

このうち16地点で上昇した中央区では、建築費の上昇や優良住宅地の需要の一服感から上昇幅は縮小した。他に上昇したのは長岡市6、上越市4、新発田市3、見附市2、燕市、阿賀野市、聖籠町が各1地点。横ばいは37地点から33地点になった。

市区町村別で最も上昇したのは新潟市中央区でプラス1・9%。新潟市江南区がプラス1・5%で続いた。最も下落幅が大きかったのは糸魚川市でマイナス2・8%、次いで田上町がマイナス2・6%だった。

上昇が大きかった最高地点は...

残り1153文字(全文:1876文字)