「平成の大合併」で全国最多の14市町村が一つになり、新潟県で新上越市が誕生してから1月1日で20年を迎えた。都市と農村が共存し、海岸部から山間地まで広大な市域を誇る上越市は地域色豊かなまちづくりを目指してきた一方、人口減少や行財政改革などに直面。20年の来し方は、持続可能な自治体運営に向けた試行錯誤の連続といえる。合併が目指したものとは-。(6回続きの1)

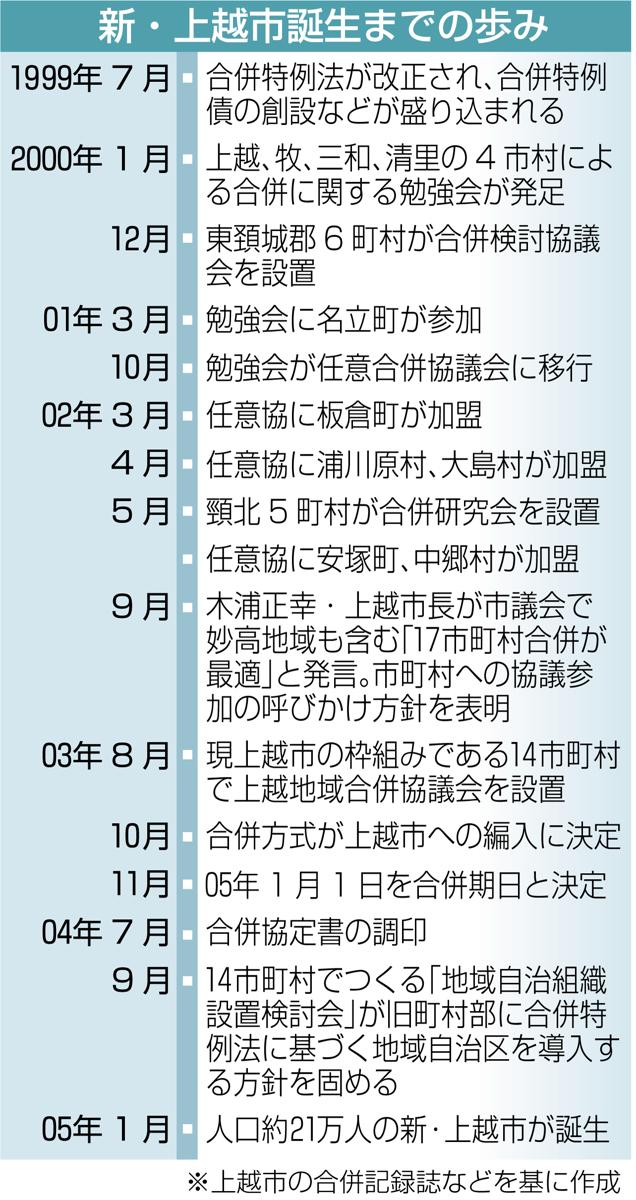

「平成の大合併」は地方自治体の行財政基盤の強化などを目的に国が推進した。上越地域での合併に向けた議論の第一歩は2000年1月に上越と牧、三和、清里の4市村で発足した勉強会だった。

当時の市長として合併論議を始めた宮越馨市議(83)は「時代の流れとして行政のスリム化、合理化は必須だった」と説明。「手の届く範囲のコミュニティの中で中規模な合併をすべきだ」と、隣接する市町村との合併を想定した。

01年11月には、宮越氏に代わり、木浦正幸氏(72)が市長に就任。旧上越市と合併した旧13町村だけでなく、頸南地域の新井、妙高高原、妙高の3市町村にも声がけをし、大合併を模索した。木浦氏は「上越市と周辺16市町村では経済活動などでつながりがあった。みんなで力を合わせていけるような形の合併にしたかった」と語る。

だが、後に妙高市として一つになる頸南3市町村は呼びかけを固辞。現在の上越市の枠組みが固まり、05年1月1日、人口約21万人を有する新しい上越市が誕生した。

面積973・89平方キロメートルと県内市町村で2番目の広さをほこり、...

残り635文字(全文:1280文字)