未来の名立区をイメージして中学生が組み立てたブロックの模型=上越市の名立地区公民館

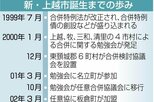

「平成の大合併」で全国最多の14市町村が一つになり、新潟県で新上越市が誕生してから1月1日で20年を迎えた。都市と農村が共存し、海岸部から山間地まで広大な市域を誇る上越市は地域色豊かなまちづくりを目指してきた一方、人口減少や行財政改革などに直面。20年の来し方は、持続可能な自治体運営に向けた試行錯誤の連続といえる。合併が目指したものとは-。(6回続きの5)

旧東頸城郡の町村だった上越市の大島、浦川原、安塚の3区は頭文字を取って「大浦安」と呼ばれ、地域の一体感がある。大島、浦川原、安塚の3商工会が合併し大浦安商工会となったことや、大浦安げんき市といったイベント名からもうかがえる。

「大浦安」の名前を広く浸透させたといわれるのが、かつて創作劇を披露していた住民団体「素人芝居大浦安」だった。

1991年、旧3町村の呼びかけで集まった団員が初公演し、好評だったことから3町村の持ち回りで上演を重ねた。しかし、過疎高齢化で出演者の確保が難しくなり、合併から13年後の2018年を最後に幕を下ろした。

作品のモチーフは雪国の暮らしや過疎高齢化、山間地の農業など地域の課題。笑いを織り交ぜ生き生きと演じてきた。公演には多くの観客が訪れ、合併後も東頸エリアの存在感をアピールしてきた。

脚本演出を手がけた渡邉浩一さん(91)=浦川原区=は「合併したら見向きもされないという危機感があった。芝居づくりは地域づくりを掲げ、住民の知恵と力を結集することが大事だった」と振り返る。

▽高齢化や会費収入減など課題山積

上越市と合併した旧13町村には、高田や直江津といった中心部に人が集まり、周辺部が廃れることへの懸念があった。...

残り949文字(全文:1655文字)