高齢化が進み、国内人口のおよそ5人に1人が、75歳以上の後期高齢者になる時代。先輩の皆さんにはぜひ、仕事や家事、育児に追われていた日々を時々懐かしく思い出しながら、心身とも健やかに過ごしていただきたい。

もうすぐ春。世代を問わず、何か新しいことを始めたくなる季節だろう。とはいえ、新しいことを始めるには、いささか勇気がいる。体は若い頃のようにいうことはきかないが、新しい環境で刺激を受け、心だけでも若々しくありたい。

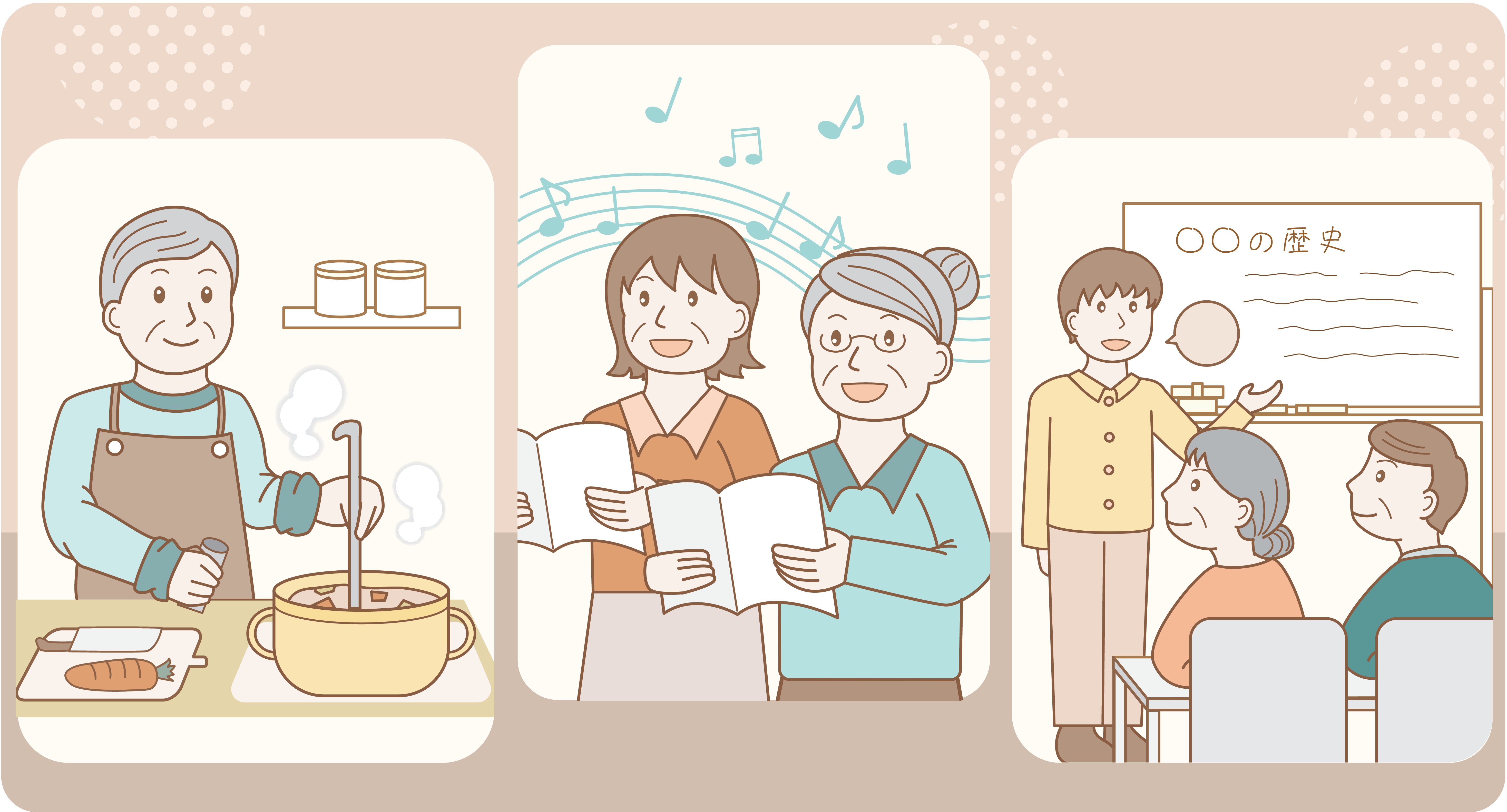

趣味を持つことは、オンとオフの切り替えに有効。プライベートが充実していると、仕事も精が出るなどといわれる。高齢者も趣味を持つのは良いという。実際のところどうなのか。

第二の人生を歩む世代は、どんなことに興味や張り合いを持っているのかを探るとともに、学ぶ人、趣味に熱中する人、地域の活動に貢献する人を取材した。

報酬は「ありがとう」…傾聴ボランティアに見出した“道”

新潟市西区・冨岡五子さん

定年退職後、社会とのつながりが切れることに不安を感じるという人もいるだろう。新潟市西区を中心に活動する傾聴ボランティア「陽だまり」の代表、冨岡五子さん(78)もその一人だった。

建設コンサルタント会社に勤め、事務の傍ら入札の手伝いをしたり、役所に出向いたり、定年まで忙しく過ごしていた。

60歳まで勤め上げた喜びはあったが、社会とのつながりが切れてしまい、自宅にずっといる自分を想像できなかった。「これからの人生をどうしよう」との思いの方が強かった。

仕事での人間関係は狭かった。「いろいろな人と関わりながら、楽しい人生を送りたい」と考え、それを叶えるのはボランティア活動だと思った。

新潟市主催のボランティア講座を受講。運動普及推進委員、食生活改善推進委員として公民館などへ出向き、参加者と一緒に楽しみながら活動した。その後、シニアカレッジ新潟(旧県高齢者大学)が「地域活動の担い手の養成」を目的の一つに掲げているところに引かれて入学した。話の聞き方に関する講座で学び、そこで知った傾聴に興味を持ったのが、ボランティア団体を立ち上げることになる発端だ。

学ぶことで、第二の人生の道が開かれた。傾聴の活動では多くの人と向き合い、話に耳を傾けてきた。「家族の間では、褒めたり認めたりすることが極端に少ない」と冨岡さん。人は「ありがとう」「頑張ったね」などの言葉をかけられることで気力が生まれる。

自身も、活動の中で「ありがとう、と言われるのは心の報酬。私自身の存在が認められていると感じられてうれしい」と話す。

“仕事人間”が見つけた「新たな世界」…自治会活動で地元に愛着

新潟市北区・宮島英雄さん

勤めを終えた後、熱意を地域活動に向かわせ活躍している人もいる。かつて新潟県職員を務めた新潟市北区朝日町の宮島英雄さん(79)が自治会に「デビュー」したのも定年退職後だった。

現役時代は水産行政に長く携わった。漁協関係者への指導、水産資源の調査、上級官庁との折衝…。2003年、県内でもあったコイヘルペス問題では、水産課長として対応の陣頭指揮に当たった。自他共に認める「仕事人間」だった。

民間での勤務を含め、リタイアしたのは67歳のころ。「これからは家族と一緒に楽しめること、役に立てることをしよう」と考えた。ちょうどそのタイミングで、自治会の役割が回ってきた。

「自治会活動は最も関わりたくないものと思っていた」と笑う宮島さん。それまで自治会の行事はすべて妻任せ。近隣に住む人たちの顔さえ知らなかったため、通勤時も「あいさつ一つしたことがなかった」。

自治会活動にすんなり溶け込めたのは、ある時、妻が参加していたボランティア活動の場に顔を出してみた経験が大きい。職場以外の世界に踏み入れ、苦手意識は和らいだ。

自治会に参加してみると、人とのつながりが広がるのを実感した。老人会、花と緑の会、子ども育成会、地域の茶の間。町内には四つの組織があり、いずれも自治会が支援する。それまで意識していなかったが、住む町をより良くしようと課題に取り組み、住民の親睦を図ろうと広く活動していることを知った。

一構成員から始め、やがて役員になり、最終的に自治会長を6年勤めた。

地元に愛着を感じるようにもなった。「朝日町はきれいと言われたことがあり、うれしかった。町内のしらかば公園の環境美化に努めたが、遠方から散歩に来る人もいる。地域の誇りです」と顔をほころばせる。

自身の経験から、「顔を突っ込めば新たな世界が広がる。...