「富県戦略」の宮城が立場逆転

40万平方メートルを超える敷地に巨大な工場が連なる。宮城県中央部の大衡(おおひら)村にあるトヨタのグループ企業、トヨタ自動車東日本の本社工場だ。隣の大和(たいわ)町では半導体製造機械大手の東京エレクトロン宮城も稼働。10年余り前に誘致した二つのトップメーカーが宮城県の経済成長を支える。

「何と言ってもこの2社が、県内総生産の引き上げに大きく貢献した」。宮城県富県(ふけん)宮城推進室長の平塚勝徳は胸を張る。

2005年、知事に就任した村井嘉浩は産業振興を「一丁目一番地」に掲げた。10年後を見据えた長期総合計画の筆頭に「富県戦略」を挙げ、県内総生産10兆円を目標にした。

「人口規模が同じ新潟県と同等の県内総生産があってしかるべき」。富県戦略で当面の目標にしたのは新潟県だった。

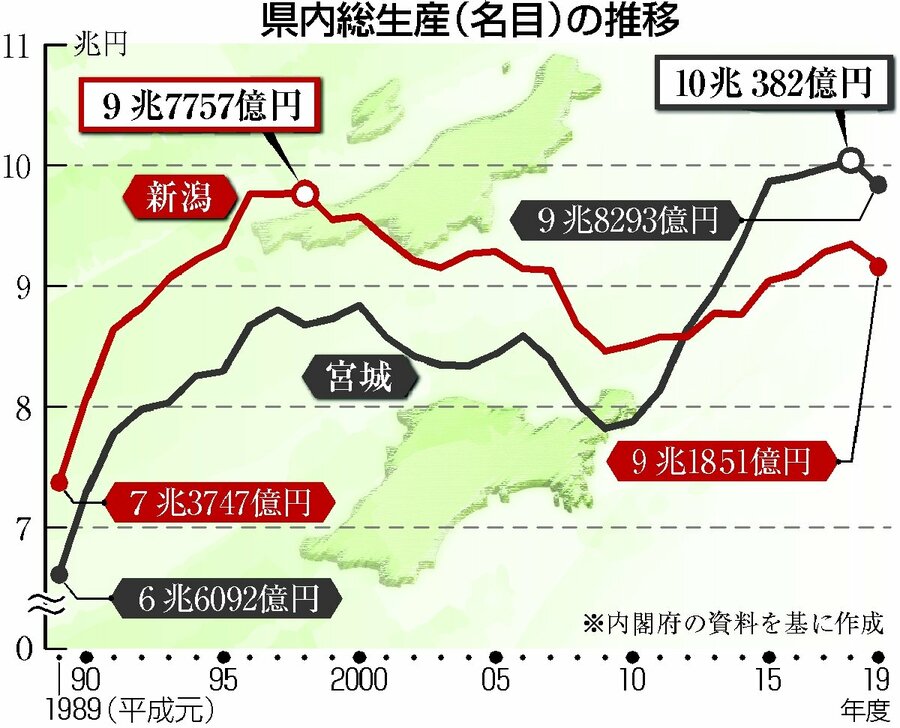

当時の人口は宮城が236万人で新潟は243万人。05年度の総生産は新潟が9兆円を超え、宮城は8兆円台=グラフ参照=。8千億円以上の差があった。

村井はウエートの低かった第2次産業を増やして産業構造を転換しようと、積極的に企業を誘致した。トヨタが工場用地を探しているとの情報をつかみ、トップ自ら何度も愛知の本社に掛け合い08年、子会社で車体製造を担うセントラル自動車の誘致にこぎ着けた。同社は関連2社と統合、トヨタ自動車東日本に膨らんだ。09年には東京エレクトロンも手繰り寄せた。

2社が稼働した11年以降、関連企業の集積が進み、工業団地も拡張。県内総生産は急速に伸びる。14年度に9兆円を超え、18年度には目標の10兆円を達成した。ライバル視した新潟は12年度に抜き去った。

「なぜ富県戦略をキーワードに企業誘致をするか。税収を増やせば県民サービスの還元につながるからだ」。平塚は村井の思いを代弁する。17年続いている村井県政で、職員一人一人がセールスマンとの意識が根付いたという。

トヨタ自動車東日本の本社工場。宮城県の県内総生産の上昇を支えるエンジンとなっている=4月13日、同県大衡村

好循環に入った宮城と比べると、新潟の見劣りは明白だ。総生産は横ばいか漸減を続け、19年度は9兆1851億円と、宮城に6千億円超の差を付けられた。約15年で立場が逆転した。

新潟県は平山征夫が知事だった1996年に「21世紀産業ビジョン」を作り、既存産業の競争力強化や新産業の掘り起こしを目指した。2004年に後を継いだ泉田裕彦は、塚田十一郎県政から40年以上続いた7~10年の長期総合計画を廃止。自身の公約を集めた「夢おこし政策プラン」で企業育成や企業誘致を掲げた。

だが、いずれも宮城のような「総生産10兆円」といった長期的で明確な目標を欠いた。県産業政策課長の柄沢宏之は2000年代に中越地震や中越沖地震など災害が連続した影響もあったとしながらも、悔やむ。

「設備投資の活性化などに多額の予算を付けたが、効果が上がらなかった。人口減少もあり大規模な工場を呼び込めなかった。悪循環となって他県に負けた」

30年前は総生産が本県より約1兆円少なかった群馬、長野両県も着実に増やし、9兆円に迫っている。宮城に水をあけられ、隣県にも抜かれかねない状況だ。

■ ■

県勢のベースとなる人口も減少が続く。1989年は247万人だったが、2021年は217万人。30万人も減った。230万人台をほぼ維持してきた宮城に14年に抜かれた。泉田県政下、県内総生産とほぼ同時期の逆転だ。

漂う停滞ムードに、経済界も危機感を強める。新潟経済同友会筆頭代表幹事の山本善政は「これまでの産業政策の答えは、数字を見れば分かる。新潟のポテンシャルから見れば、県内総生産10兆円と目標を大きく掲げても良かった」と𠮟咤(しった)する。

山本は特に2000年代の産業政策が弱かったとして提言する。「本県には老舗企業が多い。光る部分を取り出し、磨けばいい。強みを伸ばす政策が必要だ」(敬称略)