金沢市役所第二本庁舎1階ロビー 11月5日(水)- 11月14日(金)

金沢市と金沢工業大学が連携して創設した「金沢歴史的建造物関連資料アーカイヴス」は、金沢の貴重な建築・町並みに関する歴史資料を保存・活用し、調査研究と文化継承に取り組んでいます。

このたび、昭和100年という節目の年を記念し、昭和元年頃の金沢市および石川県内の建築や町並みの写真資料を紹介する公開展示会を開催します。

展示資料は、石川県の建築技師として活躍した田辺満一氏が残した「田辺満一所蔵資料」から選定。旧石川県立図書館や玉川警察署、旧石川県庁舎など、氏が携わった建築の図面や写真を通じて、100年前の金沢の姿を振り返ります。

本展示は、金沢工業大学建築アーカイヴス研究所が田辺氏の遺族より寄贈を受け、デジタル化・保存してきた資料をもとに構成されています。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

開催期間

2025年11月5日(水)- 11月14日(金)

9時~17時45分(最終日は17時)※土曜・日曜も来場可能

会場

金沢市役所第二本庁舎1階ロビー

主催

金沢市/金沢工業大学建築アーカイヴス研究所

※当時開催「金沢市内の文化財建造物の紹介パネル展」

本パネル展では、金沢市指定有形文化財として新たに令和7年3月21日に指定された「尾﨑神社豊受稲荷社社殿附御宮移転図巻」のパネルも展示します。

【展示内容から】

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510257753-O2-Al1Wyl0Z】

田辺満一は、石川県の建築技師として、明治末から昭和初期にかけて、石川県内の数多くの建築に関わりました。作品の傾向は、イギリス風のバロック様式を得意とし、シンメトリー(左右対称)の外観に古典主義建築のピラスター(付け柱)やペディメント(正面の三角部分)をつけるやや硬いデザインと、隅部に丸みのあるドームの尖塔をたて、ブロークン・ペディメント(破れ破風)などで飾る、華やかなデザインを使い分けていたようです。

この時期、著名な建築家が、金沢市内でも本格的な洋風建築を手掛けていく中で、田辺のような地域に根ざした建築家もまた、100年前の金沢・石川の町並みを作り上げていきました。

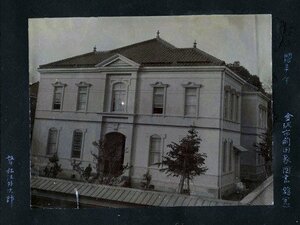

◯前田家図書館(元)◯

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510257753-O3-uYaYd5xZ】

石川県の公共図書館は、明治12年(1879)、石川県勧業博物館内に図書室を設置し、前田家蔵書3万余冊を中心に公開したことに始まる。明治36年に図書室を新装したとされることから、この写真は新築された勧業博物館図書室のことで、前田家図書館と呼ばれていたようである。設計者は松任外次郎と記されている。明治41年(1908)、前田家の希望により蔵書を返却することになり、勧業博物館図書室は閉室された。しかしこれがきっかけとなり、長谷川邸跡(現時雨亭付近)の石川県物産陳列館の隣に、県立図書館が設置されることになった。

◯石川県演武場◯

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510257753-O4-de15vp95】

大正2年(1913)11月、大日本武徳会石川県支部の演武場が広坂通に落成、記念演武大会が開かれた。柔術道場と撃剣・薙刀道場の2区画があり,また弓術のために十七間の射場が設けられた。演武大会の種目は、撃剣,柔術,居合,薙刀,弓術であった。大日本武徳会は、明治28年(1895)に結成された全国規模の武術団体で、戦前の武術・武道会の総本山として君臨した。第二次世界大戦終戦後、GHQに資産没収の処分を受け、解散した。

◯犀川大橋渡橋式◯

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510257753-O5-fQZt8d89】

大正8年(1919)、犀川大橋に市電を敷設するため、それまでの木造橋を取り壊し、鉄筋コンクリート製の永久橋にかけ替えられた。近代的な鉄筋コンクリート工法のアンネビック式を取り入れ、鉄筋は一部米国製を使うなど、堅牢さが自慢の橋であった。しかし、大正11年8月、金沢測候所(現気象台)開設以来の集中豪雨により崩壊、わずか3年間の短命に終わった。その後、橋脚がないワーレントラス式の鉄橋として、大正13年(1924)に竣工したのが、現在の犀川大橋である。設計は日本橋梁技師長の関場茂樹。

◯金沢貯蓄銀行犀川支店(北陸銀行犀川支店)◯

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510257753-O6-7AV8I4U0】

金沢貯蓄銀行犀川支店は大正9年(1920)、田辺満一の設計により建設された。犀川大橋北詰に位置し、木造タイル貼りの2 階建てで角にドーム型屋根の尖塔が建つ、ランドマーク的な建物であった。写真手前の欄干は、鉄筋コンクリート製の犀川大橋のもので、完成後に現在の犀川大橋が架けられる。昭和18年(1943)、金沢貯蓄銀行は北陸銀行に合併された。老朽化により、昭和48年(1973) 12 月に取り壊された。

◯ 金沢市玉川警察署◯

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510257753-O7-75UZ19PX】

明治期に金沢市下新町に設置された新町警察署を、大正10年(1921)5月、玉川町一番地へ移転。新町警察署を玉川警察署に改称した。新庁舎は、田辺満一の設計により建設された。場所は、現在の駅西消防署玉川出張所の北隣。昭和22年(1947)、元横綱双葉山が逮捕された「璽光尊事件」の際には、全国の注目を浴びた。その後移転し、現在の金沢東警察署になる。

◯万歳ビルヂング◯

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510257753-O8-h33Poo6M】

大正13年(1924)6月、白銀町に北陸で初めての3階建貸ビル金沢万歳ビルディングができた。万歳生命保険株式会社金沢支部が入居していた。万歳生命は昭和4年(1929)、日華生命保険と合併し、日華万歳保険に改称した。万歳生命は設立間もなく、実業家・渋沢栄一が相談役を務めていた。場所は白銀町の通りの南側にあり、写真では道路に市電の線路が確認できる。

◯昭和御大礼地方饗饌会場◯

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510257753-O9-G1Pf72A5】

昭和天皇の即位礼は、昭和3年(1928)11月10日、京都御所紫宸殿で挙行された。全国各地では地方饗饌が催され、高等官や有爵者、議員、市町村長、学校長、功労者等が招かれた。石川県の地方饗饌は、11月16日、県庁広場にて2,594人が招待されて行われた。写真は県庁正面に設けられた冠木門と饗饌会場の内部で、仮設の建物らしく天井も張られていない。

◯石川県師範学校奉安殿◯

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510257753-O10-M43Y94o3】

石川県師範学校は大正3年(1914)4月に、広坂から石川郡野村(現・泉小学校)へ移転した。同窓会の御大典記念事業として、正面玄関前、笠松横に昭和3年(1928)11月、奉安殿が竣工し、学校に寄付された。終戦まで学校の中枢とも、いのちとも称せられ、天皇陛下の御写真を安置していた。石川県師範学校は後に官立石川師範学校となり、戦後は新制金沢大学に合流、教育学部の母体となった。

田辺満一の経歴と業績より(抜粋)

・明治16年 山口県厚狭郡山陽町大字山1647番地で生まれる

・明治36年 福岡県立福岡工業学校建築科卒業後、陸軍に入隊する

・明治40年 山口県出身の石川県知事に招かれ石川県の職員として勤務する

・明治42年 日本銀行金沢出張所が開設する(出張所の設計に携わる)

・明治42年 石川郡教育協会付属図書館が開設する(図書館の設計に携わる)

・明治43年 日本銀行金沢出張所が日本銀行金沢支店に改称する

・明治44年 石川県立図書館が起工する(図書館の設計に携わる)

・大正5年 石川県立図書館の記念館が落成する(記念館の設計に携わる)

・大正8年~10年 役職を内務部の土木係から建築係に変える

・大正10年 玉川警察署が金沢市玉川町一番地に移転する(警察署の設計に携わる)

・大正10年~昭和2年 役職を建築係から営繕係に変え、建築技手から技師に昇進する

・大正12年 石川県立金沢第三中学校の校舎が落成する(校舎の設計に携わる)

・大正13年 松任城の跡に石川郡役所が新築する(郡役所の設計に携わる)

・大正13年 広坂に石川県庁舎が落成する(県庁舎の実施設計と工事監督を兼任する)

・大正15年 石川県建築研究会から理事に推薦される

・昭和2年 金沢市長良町の旧横山男爵別邸跡地(金沢市寺町1丁目)に自邸を建築する

・昭和2年 能登部町立能登部小学校が起工する(校舎の設計に携わる)

・昭和3年 石川県師範学校の奉安殿が落成する(奉安殿の設計に携わる)

・昭和11年頃 石川県立金沢測候所信号塔が起工する (信号塔の設計に携わる)

・昭和12年 石川県立金沢第一中学校が富樫町に移転する(奉安殿、校舎の設計に携わる)

・昭和12年 石川県を退職、東京に移り厚生省に勤務する

・昭和18~19年 小松飛行場の工事の責任者となる

・昭和19年 金沢市に戻り長組(土木請負)に勤務する

・昭和20年 長組の支店長となる

・昭和21年 田辺満一が寺町の自邸で死去(享年63歳)

※年表は、平成24年度金沢工大修士論文「石川県技師・田辺満一所蔵資料について」中嶋紘志の成果をもとに構成(抜粋)。