新潟日報デジタルプラスの子育てコンテンツ「にいがた、びより」編集スタッフは10月14日から31日までの間、「にいがた、びより」メール会員(約5500人)などに対して男性の家事・育児に関するアンケートを実施し、男女計193人から回答がありました。

アンケート結果では、男性の家事育児への関わりについて、若い世代では妻の評価が高い傾向になっていることが分かりました。また男性の育休取得率が女性に比べてとても低いことも明らかになりました。

子育て関連サービスを提供している「村上Ohanaネット」の渡辺ひろみ理事長は、男性の育休取得が進まないことについて、企業や団体の上司が男性の育休取得を後押しする意識改革が必要だと語っていました。(渡辺理事長の分析はここをクリック)

| 年齢 | 男性 | 女性 | 計 |

|---|---|---|---|

| 10歳~19歳未満 | 0 | 0 | 0 |

| 20歳~29歳未満 | 0 | 2 | 2 |

| 30歳~39歳未満 | 6 | 51 | 57 |

| 40歳~49歳未満 | 18 | 47 | 65 |

| 50歳~59歳未満 | 21 | 15 | 36 |

| 60歳以上 | 25 | 8 | 33 |

| 合計 | 70 | 123 | 193 |

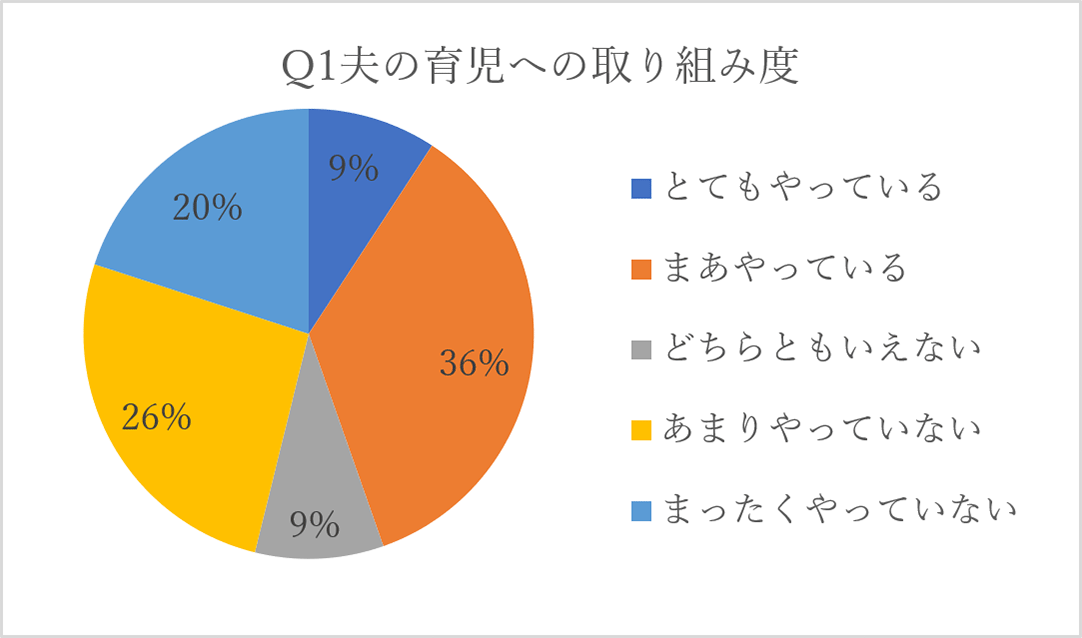

Q1 男性の家事・育児への関わり度 取り組んでいると回答の夫は4割超 60代以上ではやっていないが7割超

Q2 その理由について(自由記述)

「とてもやっている」「まあやっている」と回答した人の理由

- 子育ては女性がやるものではないのですし、お互い仕事をしているので、夫婦で協力しています。子と向き合うことは家族にとってとても重要。

- 自分が父親と遊んでもらった経験が少なかったから、子供が出来たら精一杯関わりたいと思っていた。

- 週末の休み2日のうち、少なくとも1日は子供と過ごすようにしているから。

「まったくやっていない」「あまりやっていない」と回答した人の理由

- 仕事をしていて時間が無い。

- 時代が、男は外で仕事で稼ぐの頃でした。

- 今になって、孫の世話はやっている。

「どちらともいえない」と回答した人の理由

- 我が子は成人に達しました。小さかった頃は、お手伝い程度。自分では、かなりお手伝いしたつもり。でも、家族からみるとどうなのか、わからないから。

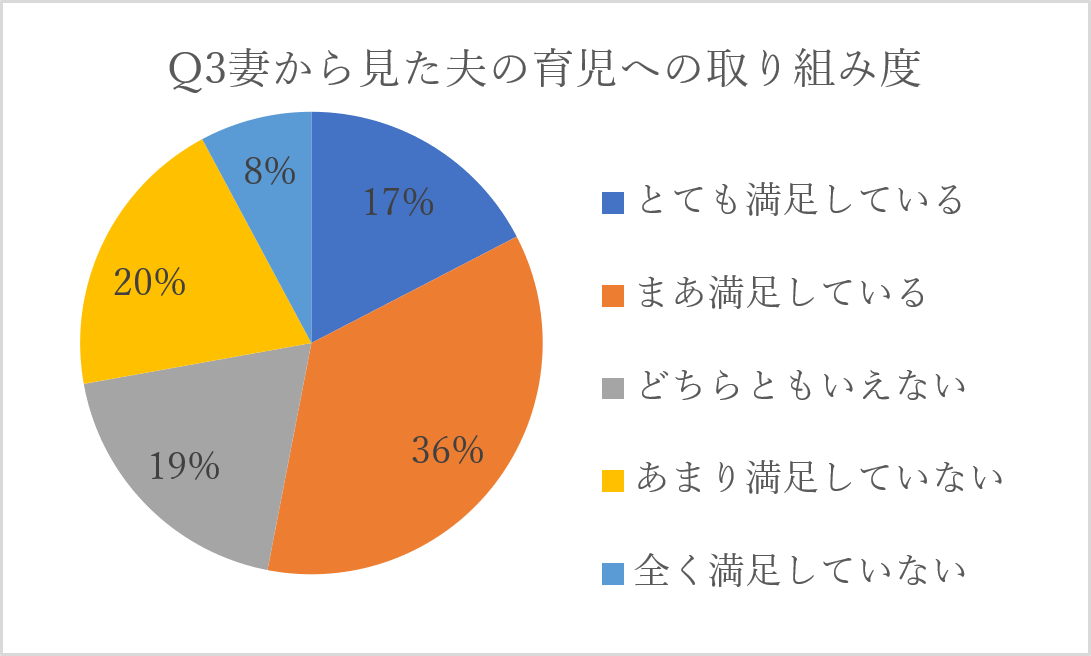

Q3 妻から見た夫の育児への取り組み度 5割超が満足 不満は3割近く

Q4 その理由について(自由記述)

「とても満足している」「まあ満足している」と回答した人の理由

- いつも子供第一に考え、一緒に遊んで心から楽しんでいる。ただ甘やかすだけではなく、時に叱り、母も私と娘がけんかをして、娘が悪い場合には私へのフォローも。

- 保育園の送迎を含め、できる事を積極的にやってくれている。主人の方が融通が効くので子供を病院に連れて行ってくれたりもしています。

- お金を稼いでくる、という育児をしてるから。

「全く満足してない」「あまり満足していない」と回答した人の理由

- お酒を飲んだりして、自分の好きなように時間を使っている。

- やってやってるという態度。基本、子育ては女がやるものと思っている節がある。

- 自分がわからないことを私になんでも聞いてくる。まず自分で調べてほしい。

- 家事育児は私にほぼ全てを丸投げ状態で、夫は自分自身の事だけしかして来なかった。子供が生まれても仕事と趣味だけの人だった。

- せめて感謝の言葉が欲しい。育休を取ってほしいとお願いしたが、職場がそういう雰囲気ではないとのことで上司に言うことすらできなかったよう。せめて上司に相談することはしてほしかった。

「どちらともいえない」と回答した人の理由

- 家事を手伝ってくれるのは助かるが、子どもと2人で半日くらい過ごせるようになってもらえるともっとありがたい。

- 言い方などもっと工夫して伝えても良いかなと思う場面があるから。

- 子の年齢に合った衣食住や運動能力的を理解していない。アレルギーや子の特性、病気や怪我を理解していない。育児を頼むと義母に任せようとする。父親としても自覚が弱い。

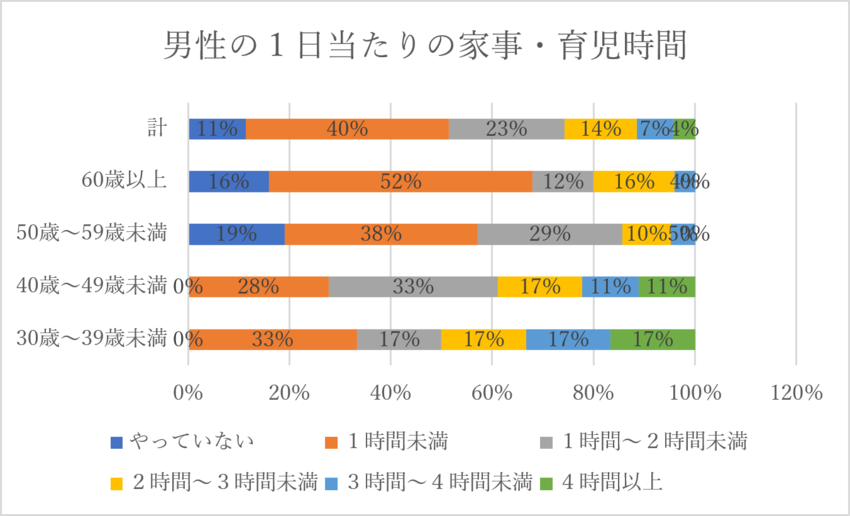

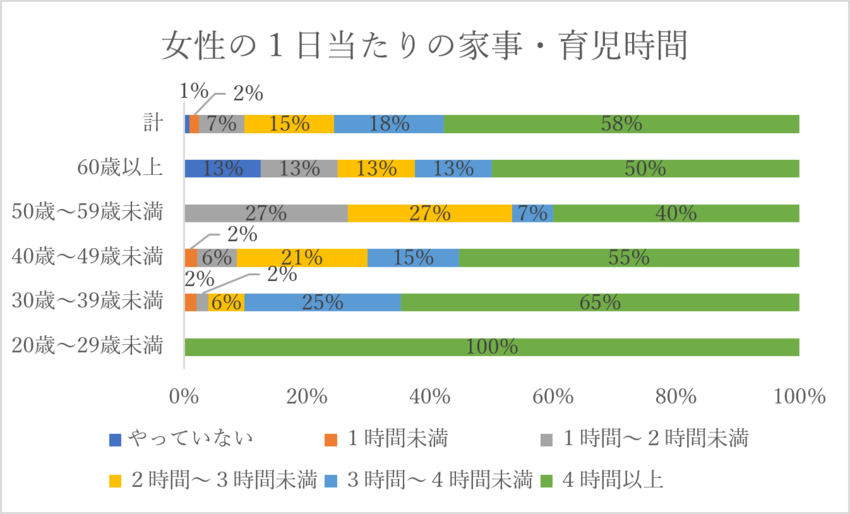

Q5 1日当たりの家事・育児時間 夫はやっていないと1時間未満が5割超、3時間以上は1割 妻は3時間以上が76%

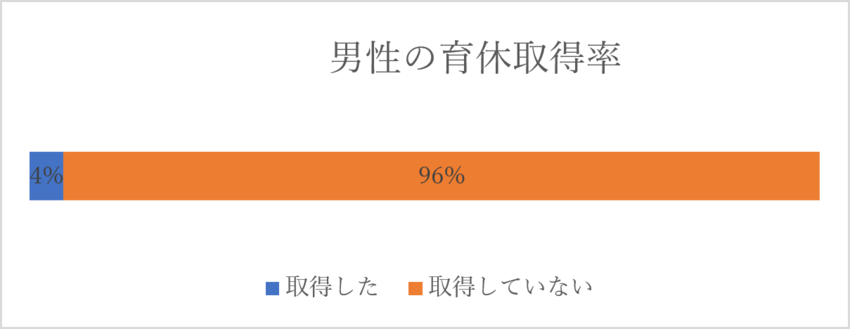

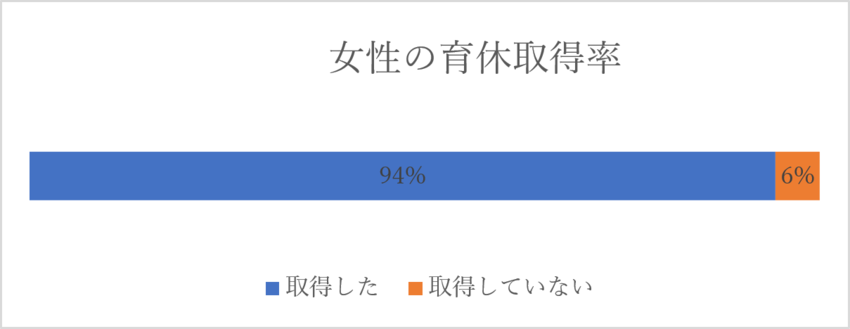

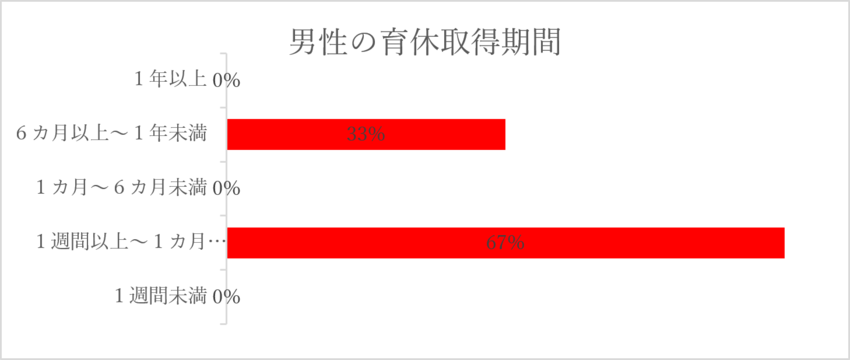

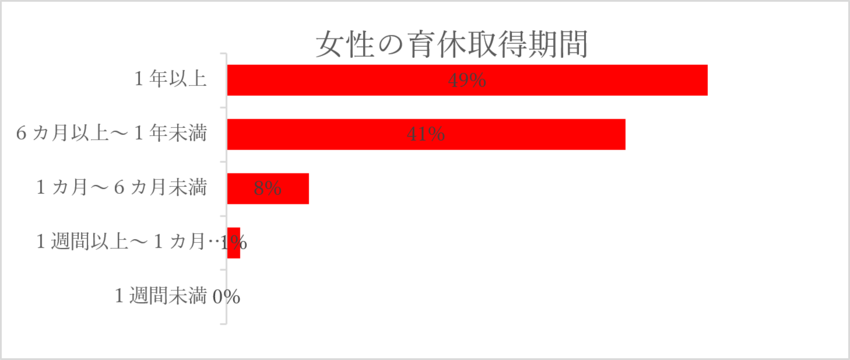

Q6の1 育休取得 男性は4%、女性は94% 取得期間は女性9割が半年以上

Q6の2 育休取得の理由について(自由記述)

男性

- 会社が育休をとれる体制だったので。

- 助けてくれる家族がそばにいなかったから。

- 二人目出産の時、妻方の母が早逝して、ほぼ親戚から生まれ変わりのように扱われたため。

女性

- かわいらしく、いろんな事を身につける大事な時期。この時間を子どもと一緒に過ごすから親となれる。

- 収入は減るけど、それ以上に、今しかできない子供にも私にとっても、とても大切な事だと思ったから。

- 職場の女性が皆取っていたので。子供と2人きりで過ごせるかけがえのない時間を経験できて幸せ。働きたい人はすぐに復帰すればいいだけのこと。

Q7 男性に聞いた自分自身が家事育児をすることについて(自由記述)

- できる範囲でやりたいが、妻の要求レベルにまではできない。

- 家事・育児共に積極的に行うことが必要だと思います。今はどの会社でも社員に対して男女平等に生活することを認めているため。

- 大事なことだと思う。自分で自分の生活を創造することに直結しているので、家事・育児をしないことの方が大きな損失になると思っているから。

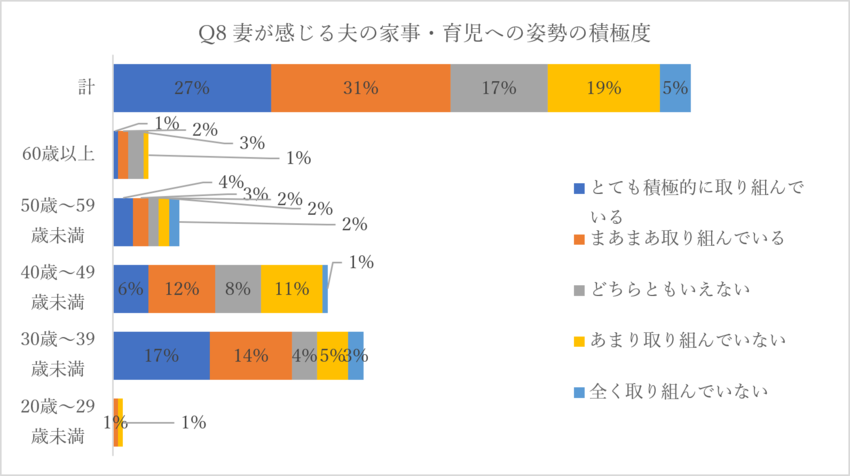

Q8 夫の家事育児積極度 妻の6割近くが取り組みを評価

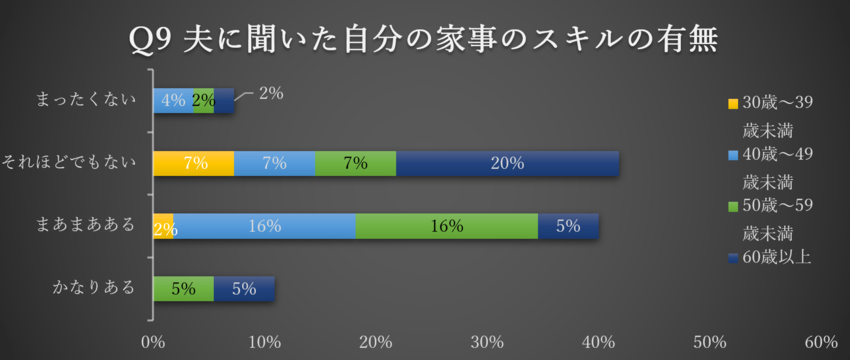

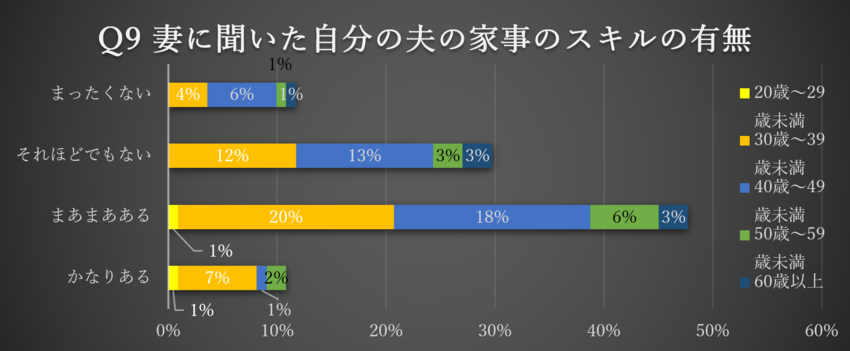

Q9、10 夫の家事スキル度 「ある」と思う夫49%、59%の妻が「夫はある」と評価

Q11 男性の育児について(自由記述)

男性の回答

- 育休取得率が男性の場合、かなり低いですが、いまもって「父親が子育て?」といぶかる会社が多いのでしょう。職種にもよりますが、対人サービスのように人でしか対応できにくい職種にとっては、単に、数日〜数週間、人減らしで頑張る体質がいまもって多いからでしょうね。こればかりは、政府が「公費だすから、人雇いなさい」と言い出さない限り、現場はただ服従していくほかないでしょう。

- 掃除、選択、食事、育児すべてやっていますし、金銭管理も行っています。しかし、仕事の時間が制限されている男性であればそれは無理だと思います。男女平等はすべてにあてはまるわけでなく、各家庭によってその割合が違って当然だと思います。単純に育児をやっているかという価値観は無理があるように思います。それぞれが出来る範囲で行う。コレガ重要だと思います。

- 男性の育児はとても広まってきているとは思いますが、子育て支援センターなどの活用はお母さんの割合を多く感じ、なかなか入っていけない雰囲気があったりします。今後、お父さんも子育てに関する公共の場を活用しやすい状況を作っていくことは行政にお願いしたいと思います。また、どんどん法整備を行い、企業側も男性が育児に取り組みやすい環境を作っていくことがいま必要なことと思います。制度のブラッシュアップが必要です。

女性の回答

- 男性には、父親として社会と繋がれる場が少なく、女性には分からない辛さもあるんだろうなと思います。(我が家の夫は、子どもが10歳の時に初めて、同じクラスの他の父親数人と話すことができました。他の父親もそうでしたが、同じ悩みを話しながら、どこか嬉しそうでした。どの家庭も大変な育児をしていた時期だったので、もっと早くに繋がれたら…と思いました。)子育て支援が、もっと男性目線でも展開されたら、と思います。

- 男性育児が当たり前の世の中になっていってほしい。今から世の中が変わっていけば今の子ども達が大人になったときには、少しは定着するのかな?!

- 本人は、育児に参加したいのだが会社の働き方の仕組み、制度が全く出来ていないため休みすら取れない。もどかしく思う。

- 子育ての段階から、男児に差をつけず、家事にも積極的にかかわらせないと今の40代50代のように当たり前のように家事をやらない人になってしまう。

- 段々世の中は女性も男性並みにフルに働き稼ぎ、共働きが普通になってきているので、男性も家事や育児を率先してした方が良いし、しなければならない状況になっていると思います。また、できた方が、長い人生、特に老後に非常に役立つし、生活も楽しく豊かになると思います。母に先立たれて、家事の不慣れな父を見て染々そう思います。

男性の育休取得 組織の「イクボス」が強力サポートを

若い世代の男性が普通に家事育児をする時代になっていることがアンケート結果から見えてきました。

夫の家事育児に対する妻の評価が高い点がそれを示しています。男性の家事育児への参加は、女性の収入の増加や企業、団体内での立ち位置が確立されるなど男女格差の是正が進んできていることも要因のひとつではありますが、何より若い世代においての「家事も子育ても性差に関係なく、やって当然」という意識が浸透していることが大きな要因でしょう。以前に比べて夫婦が対等な関係になりつつあることが男性の家事育児を後押ししているとみられます。

そうした夫婦の家事育児に対する意識が劇的に変化する中で、顕著になってきたのが育休の問題です。女性の取得率に比べ、男性の取得率が極めて低い。国や自治体が「男性は育休取得を!ワークライフバランス重視を!」と盛んに呼び掛けていますが、机上の空論にとどまっていることを示しています。

自治体の首長をはじめ、企業や団体などは、子育てを理解し、支援する上司である「イクボス」を育成し、真に育休取得が可能となる働く場の環境整備や職場の意識改革で、男性の育休取得を後押ししなければならない時代に入っています。育休取得をはじめ企業や団体は「ワークライフバランス」の実践に真剣に取り組んでいかないと、少子化対策にもつながっていかないのではないでしょうか。