渡辺明棋王と藤井聡太五冠が争う第48期棋王戦の第3局(新潟日報社主催)が3月5日に新潟市内で開かれます。午後1時からは大盤解説会が開かれます。解説は高見泰地七段(29)、聞き手は山口恵梨子女流二段(31)です。

× ×

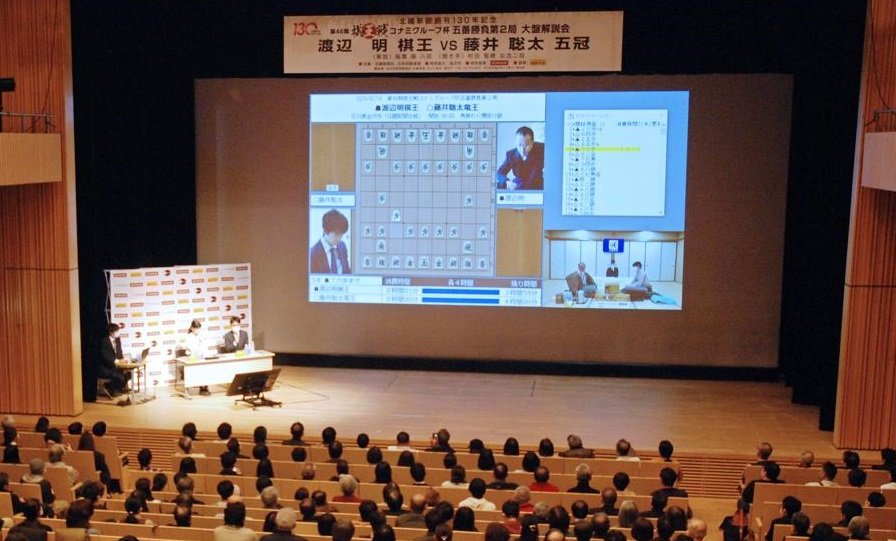

将棋のタイトル戦などでよく目にする「大盤解説」。毎週日曜に放映される某テレビ局のトーナメント戦でおなじみの「アレ」だ。その魅力とは一体何だろう。2月18日に金沢市で行われた第48期棋王戦第2局の大盤解説会を例に、見どころを紹介する。

そもそも、大盤解説とは―。簡単に言えば、通常の将棋盤より大きい盤と駒を使ってプロ棋士が戦況を解説したり、次の指し手を予測したりすること。初心者や普段将棋を指さない人にとっては、観戦の心強い味方だ。

大盤解説では通常、棋士が解説、女流棋士が聞き手を務めることが多い。金沢市での大盤解説会は稲葉陽(あきら)八段(34)が解説、村田智穂女流二段(38)が聞き手で行われた。

大盤解説会で解説を務めた稲葉陽八段(右)と聞き手の村田智穂女流二段=2月18日、金沢市の北國新聞赤羽ホール

稲葉八段は名人戦の挑戦者を決める順位戦で最上位のA級で戦うトップ棋士。主要タイトルの獲得こそないが、早指しのNHK杯と銀河戦で優勝経験がある実力派だ。

大盤解説会は午後1時半から始まった。対局は午前中から行われているが、終局が夜になるケースが多く長丁場となるため、解説会は午後開始が通例だ。

まずは稲葉八段が戦型(戦法)について解説。「角換わり腰掛け銀は4年くらい前からAIを使った研究が進んで、はやっている。駒のバランスを取る形が多いですね」とかみ砕く。その後も「先手は戦力が落ちていて攻め合いになりそう」「(角や飛車の)大駒がぶつかってお互い大丈夫かどうか、読みの精度の勝負です」と優しい解説が続き、会場のあちこちでうなずく姿が見られた。

棋王戦第2局で行われた大盤解説会場

プロならではの視点を聞けるのも魅力の一つ。藤井聡太五冠(20)が長考(持ち時間を長く使って考えること)に入ると、稲葉八段は渡辺明棋王(38)の複雑な心の内を読み解く。「相手が長考すると何か仕掛けがあるんじゃないかと不安になる。特に藤井さんが長考すると余計に。一方で、最近はどの棋士もAIで自信を持って研究しているので、『研究から外れたな』と安心もしてしまうんです」

長考では次の一手に1時間、2時間と長い時間をかける。全く手が進まない状況こそ、解説者たちの腕の見せ所でもある。

中盤、渡辺棋王が長考に入ると村田女流二段が「実は、(新聞に観戦記を書く)観戦記者が夫なんです。現場が一緒になったのはこれで2回目です」と照れながら強烈な一手。これに稲葉八段も「自分も結婚して2年ですが、果たして新婚と言えるのか」とやや自虐的に受け、会場の笑いを誘った。

さらに、稲葉八段が自身の兄弟子、弟弟子のエピソードや好きなケーキの話も披露。対局を見るだけでは味わえない棋士の裏話を聞くだけでも価値は十分だ。

終局は午後7時28分。6時間にも及んだ大盤解説会のクライマックスは対局を終えた両者が登壇する場面。渡辺棋王、藤井五冠が現れると、待ちかねた参加者が一斉にスマートフォンを向けた。参加者の1人は「2人ともファンなので、姿を見られてよかった。解説も分かりやすくて楽しかった」と満足そうだった。

終局後、大盤解説会場で対局を振り返る藤井聡太五冠(左)。右は渡辺明棋王=2月18日、金沢市の北國新聞赤羽ホール

5日の棋王戦第3局でも午後1時から大盤解説会が開かれる。入場券は完売しているが、新潟日報のニュースサイト「デジタルプラス」でライブ配信する。解説の高見泰地七段(29)と聞き手の山口恵梨子女流二段(31)はともに解説経験が豊富。高見七段は渡辺棋王、藤井五冠と何度も対局しており、裏話が楽しめそうだ。