JR越後線の関屋駅は、新潟市中央区の信濃川を挟んで新潟県庁の対岸に位置する。信濃川と関屋分水路に囲まれた地域は「新潟島」とも呼ばれ、まさに新潟のど真ん中だ。その西側の立地に恵まれた住宅地の中、駅を降りて線路沿いに西へ向かうと、すぐに目的の踏切が見えてくる。

◆残るわずかな痕跡

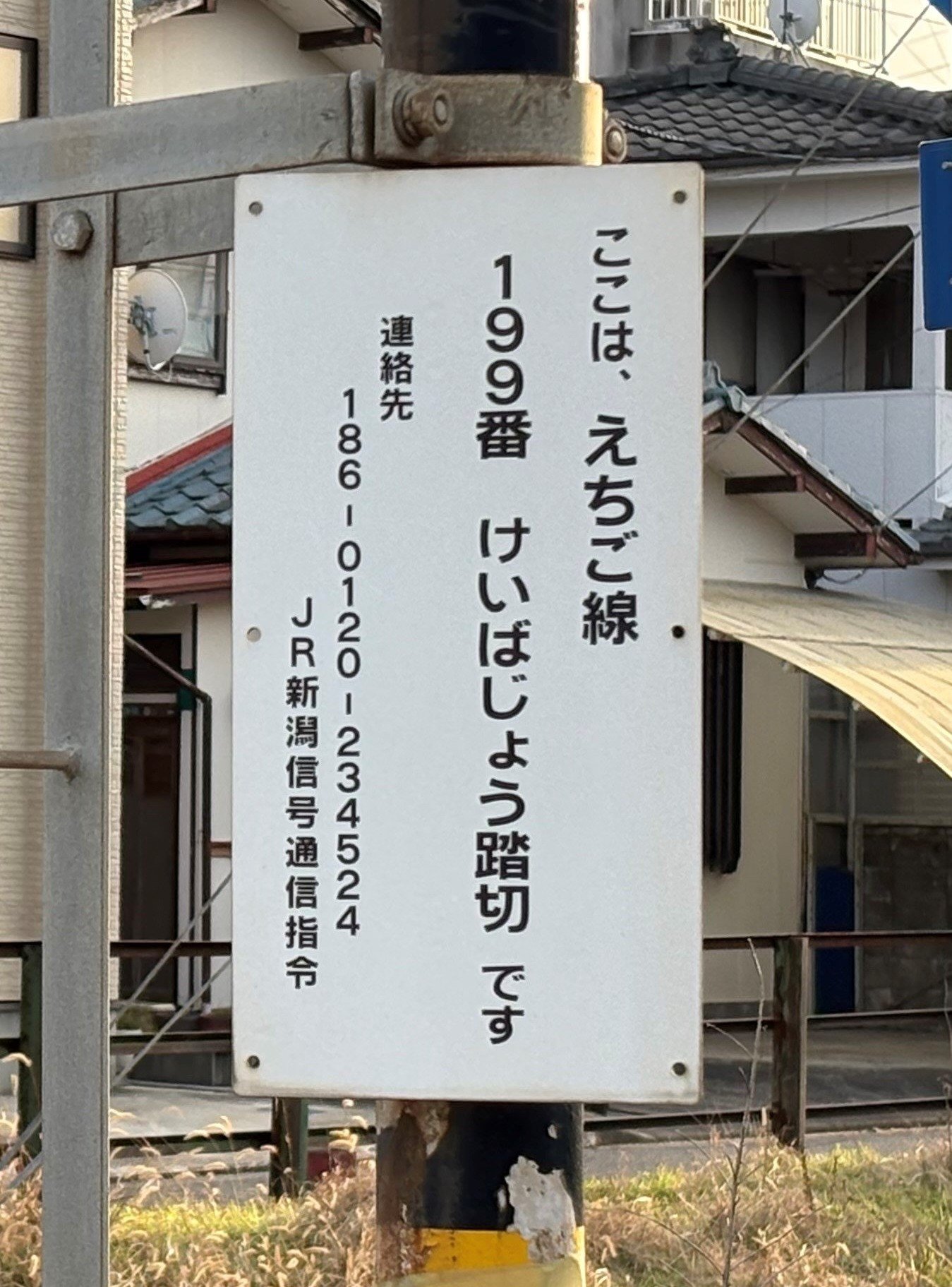

「競馬場踏切」。よそから来た人や若い人は、その名称に違和感を感じるかもしれない。周辺を見渡してみても、住宅や事業所が立ち並ぶだけで、広大な競馬場のイメージはどこにも見つからない。

ただ、この競馬場踏切の通りは、かつて「オケラ通り」と呼ばれたという。「オケラ」とは、賭博に負けた者や一文無しの者を指す言葉。「行きはよいよい、帰りは負けて財布は空っぽの人たちがぞろぞろと通った」と、古い新聞記事は伝えている。

今となってはその一端が分かるものはわずかしかない。それでも、近くの関分公園に「新潟競馬場跡の碑」が残されている。

「明治四十一(1908)年九月六日越後(佐)競馬会によって第一回新潟競馬がこの関屋の地に開催された」「昭和三十九(1964)年十二月二十八日の競馬を最後としてこの住宅地に転生した」。

歴史の変遷は少し複雑だが、地元の地主ら有志の手により関屋で競馬が始まり、戦前に日本競馬会(現在の日本中央競馬会=JRA=の前身)の競馬場となった。戦争の激化とともに廃止。戦後、国から設備を借り、県や民間など管理者を変えながら、この場所で県営や市営の地方競馬が行われてきた。

碑文の中ほどの略した部分だが、かつての塚田十一郎県知事が揮毫した内容は、下の比較写真を見ると分かりやすい。信濃川の治水のため、関屋分水を通すことが計画された。その計画地にかかる600戸余り(約700戸とも)の住宅を、この競馬場の場所に移すことになったという。競馬開催の代替地としては、現在の北区にある新潟競馬場が等価交換された。

左側が2022年、右側が1960年代の関屋周辺。上の□を左右にスライドさせることで、中央の十字に位置する競馬場がなくなり、関屋分水路ができた変化がはっきり分かる。左上側が日本海。右下に県庁。(出典:地理院地図vector)

そんな経緯があって、最後は治水に貢献して幕を下ろした旧新潟競馬場。ちなみに関屋分水を開削した土も新潟バイパスの盛り土に使われたらしい。ともかく、碑文によれば、きょう12月28日が、旧競馬場が閉場した1964年から60年の節目になる。中央競馬は今年も最後のG1、2歳馬によるホープフルステークスを終え、夢は新年に引き継がれる。そんな日に、新潟日報の過去の写真や紙面から、かつてあった競馬場の往事の姿を紹介したい。

◆「生活と、楽しみをかけて」

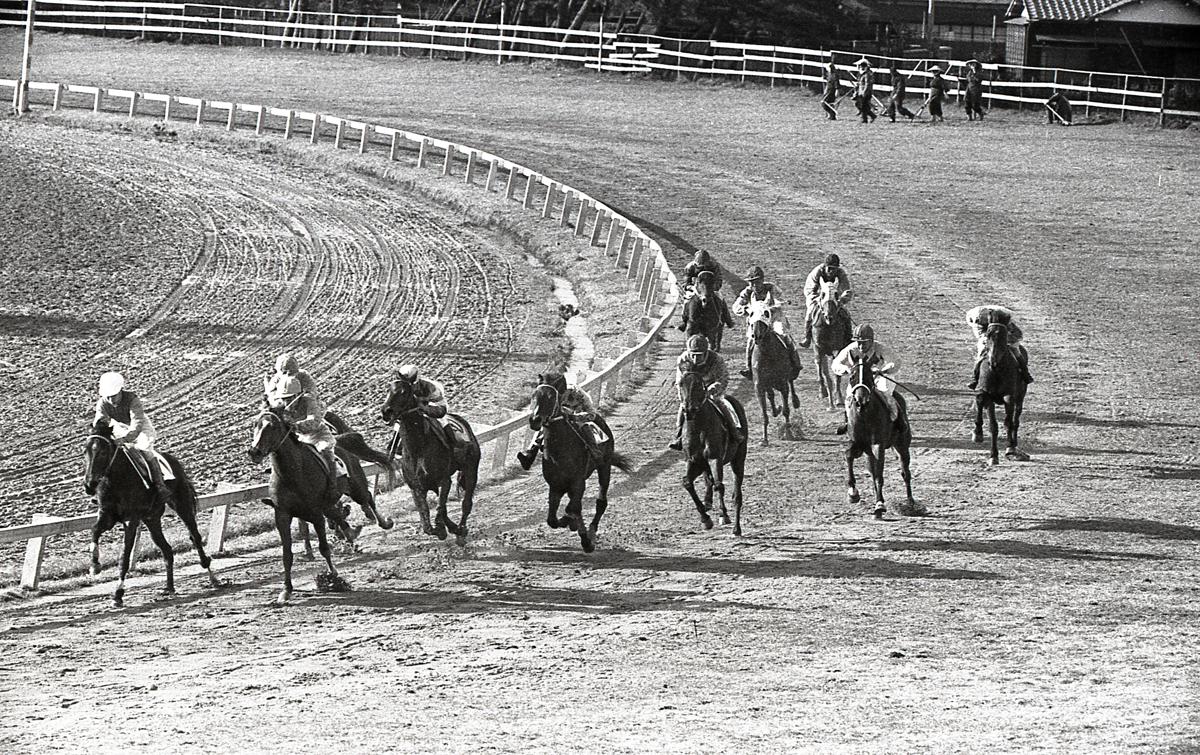

3月の新潟市営競馬。一周1600メートル。屋根付きのスタンド。まだ寒いコート姿の観客たちだが、コースの上からは熱気が感じられる。ある記事ではこう伝えている。

新潟は売り上げが良く、賞金も高かったから馬主や調教師が全国から集ったとも言われる。記事によっては観客数が3万人だったり、千人だったり、ずいぶんな差があるが、写真からもにぎわいは伝わるだろう。戦後復興を支えた工場労働者らの娯楽の場としても親しまれた。

春を告げる風物詩だったのか。残る写真は春の新潟市営競馬の始まりが多く、このタイミングで記事が取り上げられている。県営や長岡市営の開催もあった。客の姿を見る限り、多くは男性客のようだ。

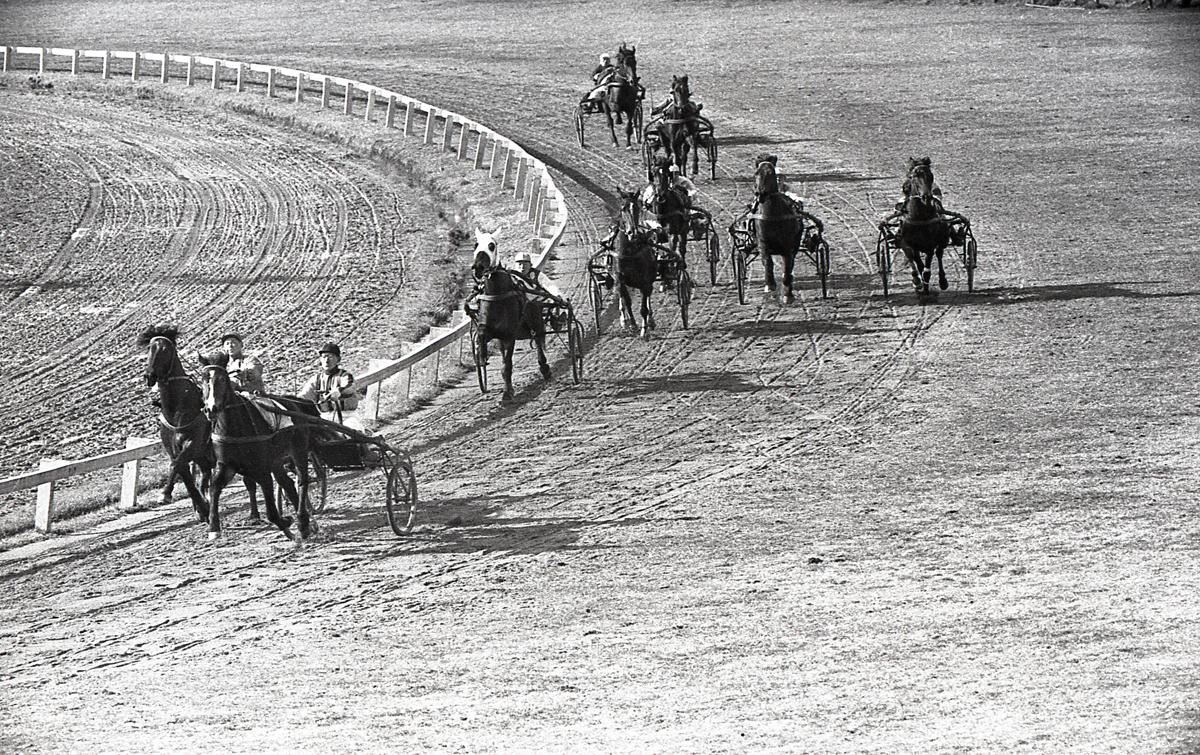

これは今となってはまず見られない「けいが速歩(繋駕速歩)」も行われた。戦場で...