新潟大大学院医歯学総合研究科歯周診断・再建学分野の中島麻由佳助教らは、薬剤を体の目的部位に運ぶ成分を用い、歯肉中にある免疫細胞の一つ「マクロファージ」を変質させることで、歯周病病原細菌に感染して歯肉などに炎症を起こす病気で、成人の約半数が罹患(りかん)しているとされる。進行すると歯を支える骨(歯槽骨)が溶けて歯を失う可能性もある。(※ページ下部に詳細)の進行を抑制する効果があることを明らかにした。新たな歯周病治療薬の実用化につながることが期待される。

中島助教と同分野の多部田康一教授が、米ハーバード大との国際共同研究で実施。研究成果は2024年11月に国際学術誌「ジャーナル オブ コントロールド リリース」のオンライン版に掲載された。

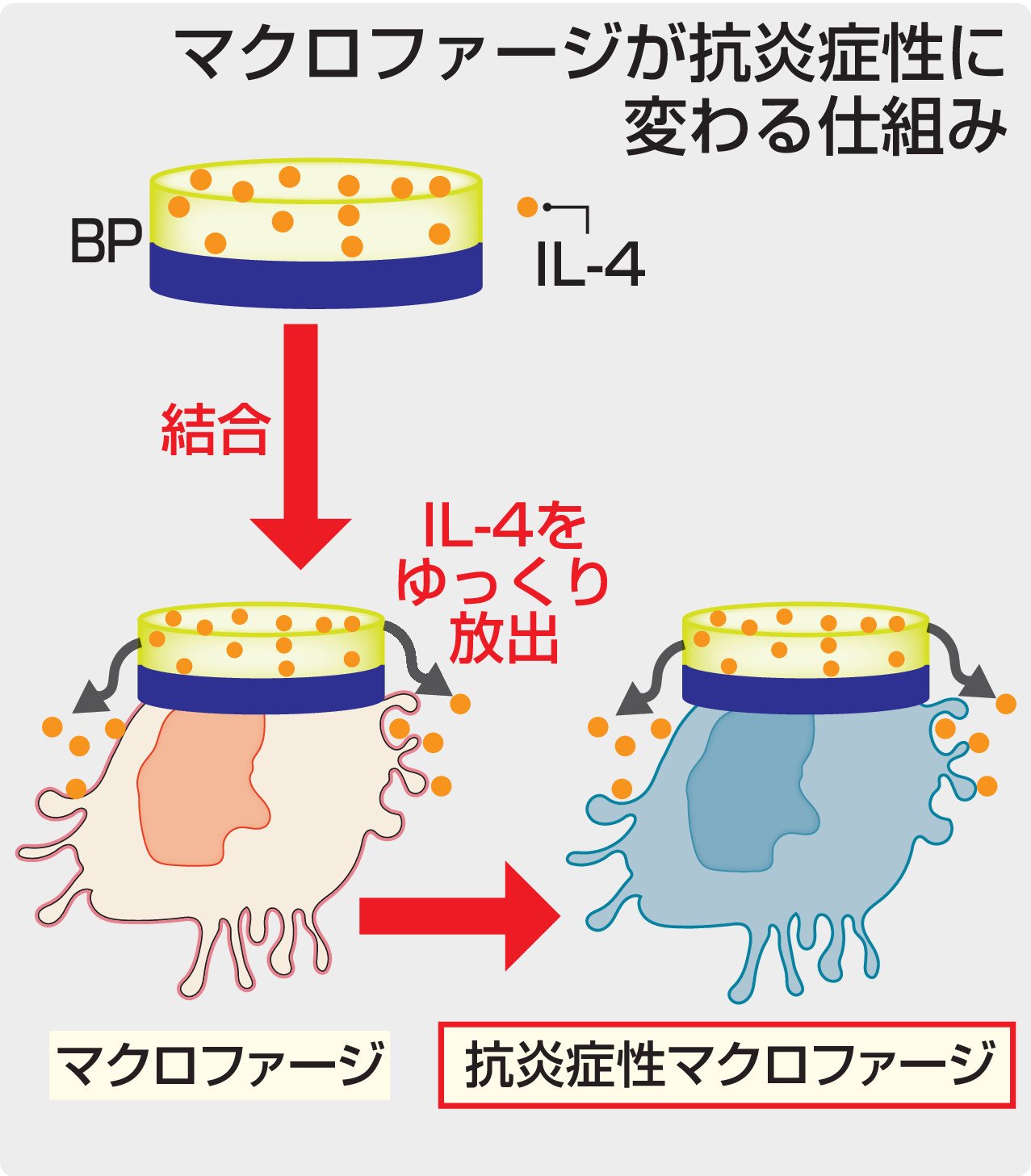

歯周病の炎症をコントロールするため、今回の研究では歯肉中にいる免疫細胞のマクロファージに着目した。マクロファージは細菌を食べて炎症を引き起こす一方、抗炎症性マクロファージに変質すると炎症を抑える働きを発揮する=図参照=。

抗炎症性に誘導するには、生物由来の成分などで製造された医薬品の「インターロイキン4」(IL4)の投与が有効だ。ただIL4は非常に高価な上、投与してもマクロファージが異物を取り込んで分解してしまう「貪食作用」ですぐに一掃されてしまうという課題があった。

そこで中島助教らは、薬剤を体の目的部位に運ぶ成分「細胞性バックパック」(BP)を歯周病用に改良して使用した。IL4を含ませた円盤状のBPがマクロファージの表面に結合することで貪食作用を回避。細胞のすぐそばでIL4をゆっくり放出するため、ごく少量の薬剤でマクロファージを抗炎症性に誘導できることが分かった。

動物モデル実験では、BPを結合させて抗炎症性にしたマクロファージをマウスの歯肉に注射で投与。マクロファージが抗炎症性を維持し、歯周病の進行を抑制することを確認した。

今後は...