日本人になじみ深い主食のそば。新潟県内各地にそば処(どころ)があり、専門店、駅の立ち食い、家庭とさまざまなシーンで親しまれている。県民にとってはラーメンと並ぶ身近なグルメだ。勤務する上越地域ではユニークなつなぎを使ったそばもあり、そばを食べると地域の食文化が見えてくるようだ。信州出身のそば好きが、上越のそばをたぐった。

(上越支社・小澤楓花)

県内最大の作付面積誇る上越市、なぜ栽培広まった?

水害相次ぎコメの代用に、一方収穫量は…

ソバはタデ科の植物で、原産地は諸説あるが中国が有力とされ、縄文時代までには日本へ伝わっていたとされる。日当たりと水はけの良い場所が栽培に適しており、山あいの冷涼で痩せた土地でもよく育つ。

コメと違い、種まきから収穫まで約2カ月間と生育が早いのが特徴だ。春に種をまいて夏に収穫する「夏ソバ」と、夏に種をまいて秋に収穫する「秋ソバ」に大きく分けられ、新潟県では秋ソバが主流という。

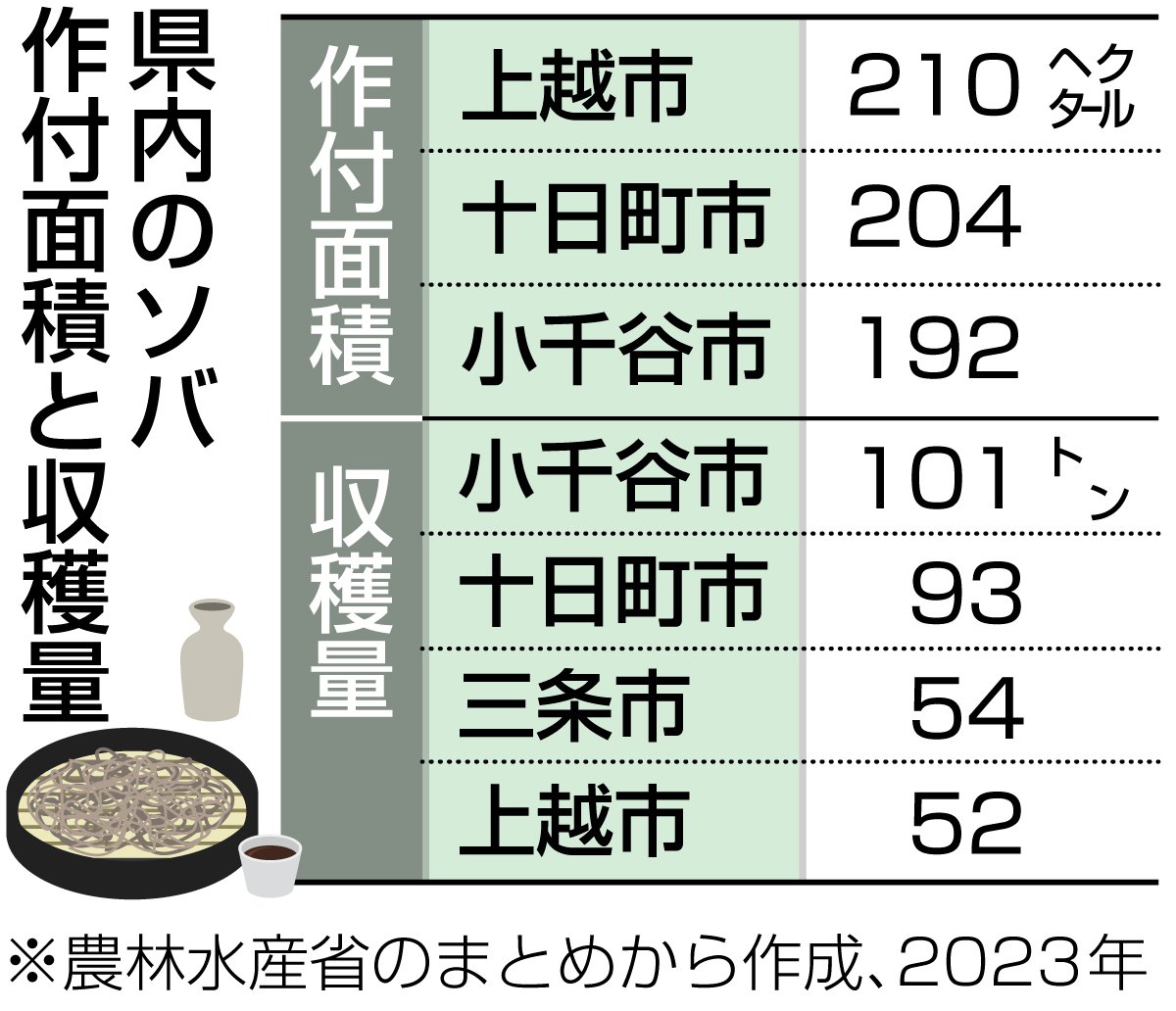

農林水産省のまとめによると、2023年の新潟県のソバの作付面積は1290ヘクタールで、収穫量は452トン。市町村別の作付面積は、上越市が県内最大の約210ヘクタール、次いで十日町市が約204ヘクタール、小千谷市が約192ヘクタールと続いた。

上越での栽培が盛んになったのはいつからか。地域の歴史などをまとめた地誌「越後名寄(えちごなよせ)」によると、高田藩では1742(寛保2)年、関川や矢代川が氾濫するなど水害が相次ぎ、コメの収量が減少したという。

それを受け、コメに代わる主食としてソバが飢饉(ききん)対策の一環で栽培された。

一方で収穫量は小千谷市が約101トンで最多。次が十日町市が約93トン、三条市が約54トン。作付面積が最大の上越市は約52トンだった。

上越市の作付面積と収量の関係について、県上越地域振興局農林振興部普及課の普及指導員、山本賢一郎さん(31)は「上越市は水田からの転換で栽培している場合が多く水はけが今ひとつの場所もあるため、面積の大きさが収量につながっていない可能性がある」と指摘する。

県上越地域振興局などによると、上越地域で主に栽培されているのは「信濃1号」「けいなん在来」「とよむすめ」の3種類だ。信濃1号は長野県をはじめ全国で栽培され、香り高いのが特徴。けいなん在来は妙高市を中心に作付けされている。

中でも、とよむすめは03年、...