1995年7月11日から12日にかけ、梅雨前線の停滞による集中豪雨が上越地域を襲い、上越、糸魚川、妙高市で4000戸以上が浸水した「7・11水害」から30年の節目を迎えた。関川と姫川の流域で堤防の決壊が相次ぎ、建物の流失など甚大な被害が発生。河川改修が進み、防災への意識は高まったが、当時を知る人たちが減り、教訓をどう受け継ぐか。濁流を乗り越え、防災力の強化を目指す地域の取り組みを追った。(3回続きの2)

6月中旬、妙高市の新井北小学校4年生の教室で、地元の防災士、宮腰英明さん(61)が児童に問いかけた。「30年前にあった水害です。知っていますか」。1995年に発生した「7・11水害」などの豪雨被害を学ぶ特別授業。教室では濁流で川岸がえぐられ、橋が沈んだ写真が映し出された。多くの児童は首を振り、真剣な表情で見つめた。

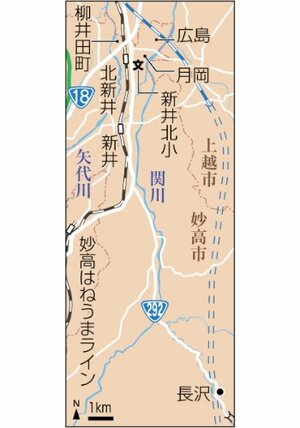

新井北小校区は関川と矢代川が流れ、7・11水害では関川が決壊した。防災授業は、市防災士会会長の砂山幸夫さん(77)が約10年前に始めた。若い世代の転入者が多く、過去の水害を知らない人が増えてきたと感じたからだった。

2人は児童の自宅のある場所によって関川側、矢代川側に分けて授業を行う。想定される被害により即した備えにつなげるためだ。

7・11水害では、...

残り817文字(全文:1387文字)