新潟県の人口減少が全国都道府県の中でも最悪クラスのペースで進んでいる。全国自治体の人口予測を行う「持続可能な地域社会総合研究所」の藤山浩(こう)所長(63)に、じり貧とも言える新潟県の現状を分析してもらい、今後の展望を聞くと意外な答えが返ってきた。将来的には反転攻勢に打って出ることも可能という。縮小社会の先にどのような未来図を描けるのか。藤山氏に聞いた。(報道部・長野清隆)

-新潟県の現状をどう見ますか。

「私が想像した以上に深刻だ。2015〜20年の年齢階層別の人口増減率を見ると、20代がごそっと流出し、30、40代を(UIターンで)取り戻せていない。問題の根幹は、20代女性が大幅に流出していることだ。男女の人口がそろわないと、次の世代の人口が減ることになる」

▽流出を減らすか、移住を増やすか

-この先はどうなるのでしょうか。

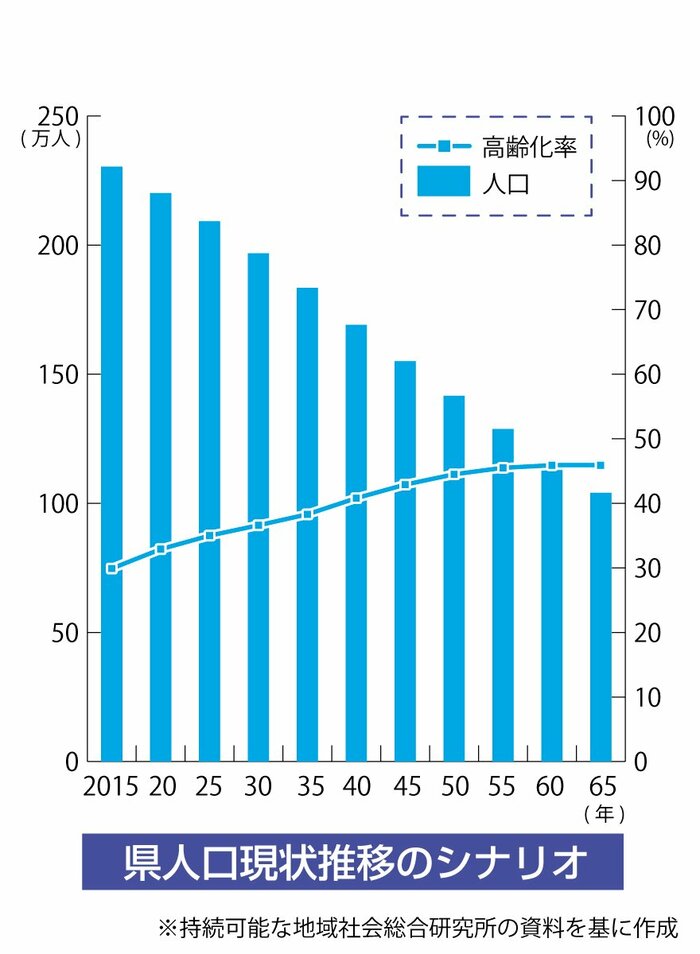

「確かにこのままでは歯止めがかからない。研究所の独自開発プログラムで分析すると、28年後の県人口は141万人に減る見込みだ=グラフ1参照=。ただ将来、現在の人口の7、8割でほぼ安定するシナリオもある」

グラフ1

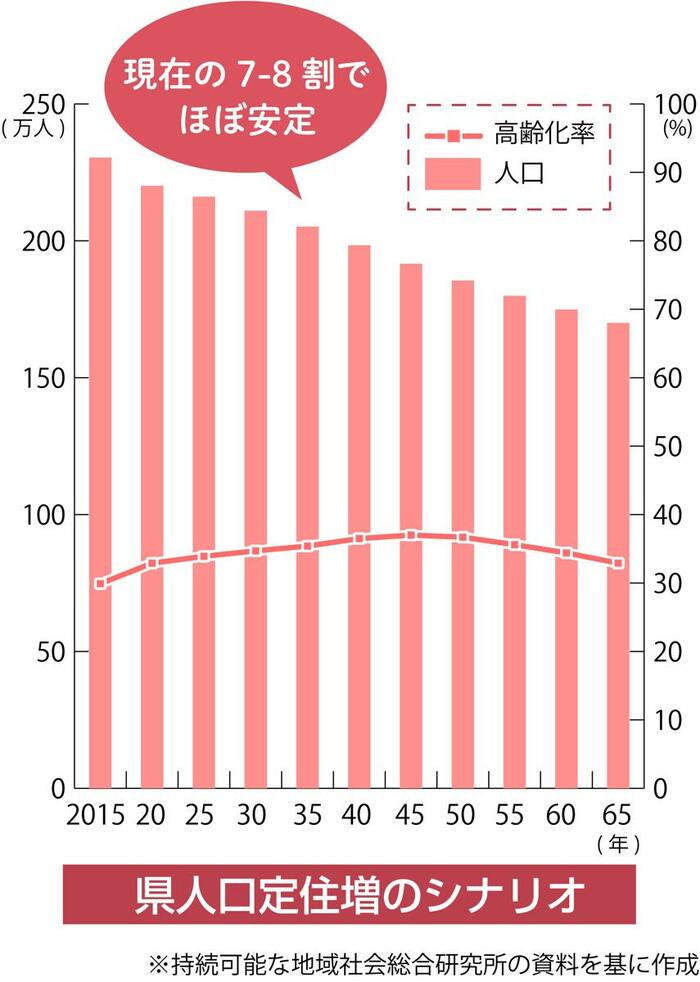

「毎年人口の0・4%、つまり250人に1人、定住者を増やせば実現できる。20代前半のカップル、30代子連れ夫婦、過去に流出して定年を迎えた60代夫婦、さらに20代後半の女性をバランスよく定住させると仮定した上での予測だ=グラフ2参照=」

グラフ2

-実現は簡単ではなさそうです。

「県内の小さな自治体で善戦しているところがある。聖籠町の15〜20年の増減率は高校・大学生世代と子育て世代が大幅な流入超過になっている。粟島浦村も島への留学制度で来た子どもや子育て世代、50、60代が流入超過だ」

「興味があるのが津南町だ。20歳前後の流出超過は高いが、20代後半から30代にかけて一定数取り戻している。男性より女性が多く流入している。山間部の町で人口減が踏みとどまっている要因を知りたい」

※上図は二つのシナリオを比較したグラフ

▽なぜ?周辺県と比べ、新潟県だけが厳しい…

-県人口の3分の1を占める新潟市でも人口減少は深刻です。

「大学生世代の10代後半は流入しているが、特に20代後半が大幅に流出超過で、30代以降の子育て層で取り戻せていない。新潟市が県全体の流出の歯止めになっていない。全国展開する企業が市内から支店を引き上げたり規模を縮小したりして、『支店経済』がなくなり始めているのが影響しているのかもしれない」

「今、過疎の主戦場は地方都市の中心部に移っている。中山間地で人口流出を食い止めても、大きな市で過疎の絶対数が多くなっている。中心部で学校や病院がなくなれば、都市圏の機能が低下して、東京に人が出て行ってしまう」

藤山浩氏

-近隣県と比べると新潟県の状況はどうですか。

「新潟を含めた北陸4県の中で比較しても、最も深刻なのは新潟だ。富山県は20代後半で取り戻している。石川県も20代が流出してはいるが、新潟県よりも少ない」

「福井県は20代前半が多く流出しているのは新潟と同じだが、20代後半から30代の親子連れが流入超過になっている。合計特殊出生率も新潟が一番低い。なぜ新潟だけ厳しいのかは分析が必要だ」

-新型コロナウイルス禍で首都圏から地方への人口の分散が進んでいます。ただ、新潟県は近隣県に比べて移住先に選ばれていないとの調査結果もあります。

「新潟県には食料と、水力やバイオマスなど再生可能エネルギーという二つの魅力がある。長い目で見れば、新潟県ほど有利な所はない。多くの人口を養える底力はあるのだから、一過性の移住合戦に惑わされず『新潟県百年の計』を立てて、横綱相撲を取ってほしい」

▽「石高」診断と目標の設定を

-何から始めればよいのでしょうか。

「大事なのは住民自身が地域を診断することだ。できるだけ小さい地域単位で見ることが重要で、どこで若者や子どもが減ったり増えたりしているかを分析し、地域に共通する要因をあぶり出す。その上で定住増加の目標を設定して取り組んでほしい。人口減に持ちこたえたり、定住を増やしたりしている地域はどこなのかを一度、全県レベルで見てみる必要がある」

「未来に向けた診断を地域ごとに行うことも必要だ。どのぐらいの農地があって、エネルギーをどれほど生み出せるのかを積み上げて、地域の底力を『見える化』する。『21世紀の石高制』と呼んでいるが、地域が人口を支える力を棚卸しする作業だ。今の人口の減り方では、県民は後ろ向きになってしまう。石高という形で、どこの地域に持続可能性が宿っているか示すべきだ」

藤山浩氏

-行政はどんなサポートをすべきですか。

「新潟県の課題ははっきりしている。20代女性が流出して、その後も取り戻せていないことだ。有効な手を打った事例としては広島県三次(みよし)市がある。女性専門の起業支援センターを設立した。専門的な相談や仲間づくりに対応している。子連れにも優しい空間にするなど工夫をしている。新潟県としても、乾坤一擲(けんこんいってき)の政策を打ち出して勝負をしてほしい」

▽「受け入れます」宣言でのろし上げを

-新潟県に底力があるとはいえ、本当に移住先に選んでもらえるでしょうか。

「『人口減で困っているから来てください』という発想は間違っている。新潟県は山間地から離島、政令市と多様性がある。各地域が診断を基に『先着何名さまを受け入れます』と宣言する県民運動ののろしを上げてみてはどうか」

「繰り返しになるが、新潟県には食料とエネルギーという強みがある。食料やエネルギーを輸入に頼ることに限界が見えてきた。新潟は県内で賄うことができ、持続可能な暮らしを支える力がある。明治初頭、日本最大の人口を有していたことを、今こそ思い出してほしい」

◎藤山浩(ふじやま・こう)1959年、島根県生まれ。広島大大学院博士課程修了。島根県立大連携大学院教授、同県中山間地域研究センター研究統括監を経て、2017年に「持続可能な地域社会総合研究所」を設立。総務省の地域力創造アドバイザーのほか、20年度からは新潟県の農業・農村政策のアドバイザーを務める。