新潟県の普及キャンペーンのマークとローリングストックを始めるために買い足した食材

2023年10月10日付の新潟日報「おとなプラス」に掲載した記事を紹介します。災害への備えとして読んで、活用してみてください。

× ×

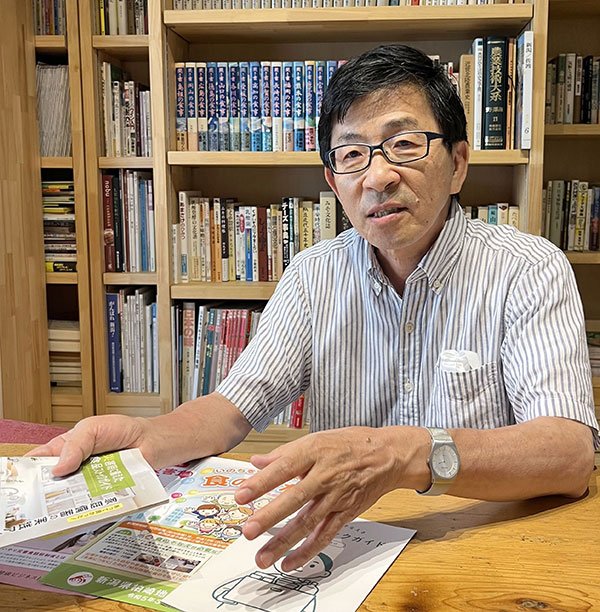

「ローリングストック」をご存じだろうか。私がこの言葉を知ったのは2023年5月。日本災害食学会副会長を務める新潟県小千谷市の別府茂さん(70)宅を別件で訪問した機会に聞いた。災害時の在宅避難災害時に開設される指定避難所(一定期間生活する場所。差し迫った危機から一時的に避難するための場所は「避難場所」で役割が異なる)ではなく、倒壊などの危険性がなく、安全性が確認できる場合などに自宅で避難生活を送る方法。指定避難所と異なり、支援物資の受け取りができない場合があり、水や食料を備蓄しておくことが望ましい。安否確認や自宅に避難していることの伝達方法などに工夫も必要とされる。に備えた食のストック方法で、「普段の食品を少し多めに買い置きし、古いものから消費、消費した分を買い足す」というものだ。

日本災害食学会副会長の別府茂さん

ローリングストックは2019年に農林水産省が提唱した。あらためて別府さんに伺うと「これまでは避難所で備えている長期保存の非常食を家庭でも備蓄するという考え方だった。しかし避難所と家庭は違う。家ならライフラインが止まっても、カセットコンロと水があれば湯が沸かせて、さまざまなものを食べられる」と考え方の背景を説明してくれた。

耐震性が高い家が増えたことや、カセットコンロや電気自動車など、ライフラインの代替品が多くなったこともこの考え方を後押ししている。別府さんは「いつ災害が来ても何とかなるという生活スタイルに変えることが、ローリングストックの一番大事なところ」と強調する。同時に、「新潟県の、特に積雪の多い地域では、冬期間、気づかないうちに既にやっているはず」だとも。冬場の買い置きを一年中のスタイルに変えるだけでいいということだ。

さらに自然災害の経験値が高いのも新潟県の強みだ。新潟県は2021年度に産学官連携で防災に取り組む「にいがた防災ステーション新潟県が主催し、中越防災安全推進機構が事務局を務める。防災に関する研究活動の促進や情報集約・共有をはかり、新潟県全体として防災や災害支援の力を強化することなどを目指す。」を発足。取り組みの一環で22年に開催した「新たな災害食の備え方検討会」での企業側からの声がきっかけとなり、官民連携によるローリングストックの普及キャンペーンを行った。

「ローリングストックは日常の延長線上の備え。ライフラインがなくても生活できる安心感を持ってもらえれば」と事務局の中越防災安全推進機構担当者、河内毅さん(51)は言う。災害の備えは「やらねばならぬ」と思いつつ手つかずだったわが家。河内さんの言葉に背中を押され、いざというときの食の備えに着手してみた。

高橋真理子(ライター、編集者)

まずは在庫をチェック、補充した後は生活にあわせて回そう

農林水産省では最低3日、できれば1週間、年齢や体質、持病などで食事に配慮が必要な場合は2週間分の食品の備えを推奨している。今回は3日分を備えてみた。

まずは買い置きをチェック=下の表参照=。水とカセットコンロは必須だ。食品は主食、主菜、副菜、その他でジャンル分けし、常温保存できるものをリストアップしていく。主食は十二分にあるので、主菜、副菜、その他を補充した。ペットボトルの水とカセットコンロのボンベも追加する。

自宅の常温在庫食品をチェック

ガスボンベは1人1週間6~7本を備蓄する

補充のポイントの一つは「家で普段よく使うもの」「好きなもの」の観点だ。加えて長期保存のものも数点追加してみた。目安の一つとなる「日本災害食認証」マークを参考に、アルファ化米を使った乾燥食品や粥などを購入し、3日分の備えが完了。常温品をキッチンの戸袋にジャンルごとに収納。水害対策として、食品と水、米の一部は2階に置いた。

日本災害食認証マーク。常温で保管、輸送、販売でき賞味期限が6カ月以上の加工食品を対象に審査する

「最初の1、2日は冷蔵庫にある食品を使うこともできる」(中越防災安全推進機構の河内毅さん)とのことなので、おそらく4~5日分の備えはできただろう。

日常の食事では、備蓄品から賞味期限が短いものを生鮮品とともに意識して使うようにした。ツナとコーン、ビーンズ缶は使用頻度が高いことも分かった。消費した分は、買い物のついでや生協宅配でストックを補充。これでローリングストック第1歩の完了だ。

今後、備蓄した食材をどう使い、買い足ししていけるかが重要になる。賞味期限のチェックと回し方も試行錯誤しながら、わが家流を探り、継続できるコツをつかんでいきたい。

健康に配慮した「おもいやり災害食」認証マークも参考に

農水省は、乳幼児や高齢者、慢性疾患、食物アレルギーなどの要配慮者のための「災害に備えた食品ストックガイド」も公開している。

「健康」をキーワードに新たなビジネス創出に向けて産学官連携で活動している新潟県の健康ビジネス協議会では「おもいやり災害食」認証制度もスタート。認証食品にアレルギー対応など4種類の認証マークを付けているので、備蓄食品選びの参考にしたい。

災害時に備えた情報をまとめたパンフレット「食のそなえ」を活用しよう

実際の災害発生時には、どんなものをどう食べるか、調理方法やその準備は大切な要素だ。啓発に力を入れる自治体もある。

中越地震(2004年)や中越沖地震(07年)を経験した新潟県柏崎地域振興局では、中越沖地震の直後から、産学官の関係者で災害時の食に関する検討会を開いてきた。年齢や持病などで食事に制限がある「要配慮者」に向けた支援策を講じる一方で、平常時からの「食べる側への教育」が必要だと、ローリングストックの考え方にも行き着いたという。

検討会での関係者の意見を基に、柏崎地域振興局は2023年、「いのちを守る 未来につなぐ 食のそなえ」と題したパンフレットを製作した。いざというときのための食の備えの必要性として、ライフラインの停止と、感染症を含めた外出困難時の2点を明記して市民に呼びかけるとともに、備蓄の工夫、パッククッキングや郷土料理を生かした災害時のメニューなどを紹介している。

両震災時に新潟県の立場で災害対策に関わった柏崎地域振興局地域保健課管理栄養士の土田直美さん(57)は「自分自身で備える自助がなければ共助につながらない。自分に合ったものを備えれば、公助に頼らなくても、被災生活を健康に過ごすことができる」と話す。

土田直美さん。パンフレットは県柏崎地域振興局のホームページで公開されている

災害時の味方「パッククッキング」、一度に複数の料理も

ローリングストックとセットで習得したいのが「パッククッキング」と呼ばれるポリ袋調理だ。一つの鍋で複数の料理が一度にできる便利な調理法で、災害時の強い味方だ。土田さんに、お薦めを聞いた。

「日ごろから備えにくい食品をあえて選んで使い慣れておくと、いざというときに使用できる食品の幅が広がります」

アドバイスを受け、主食は白米、主菜は大豆のトマトカレー、副菜は「火を使わずにできる」(土田さん)切り干し大根サラダを作ってみた。

大豆のトマトカレーと切り干し大根サラダ

米と水を入れた袋と、大豆とトマト缶、カレールーを入れた袋の空気を抜いて口を縛り、鍋の中の沸騰したお湯に入れる。約20分でご飯とカレーが出来上がった。

大豆のトマトカレーとご飯。沸騰した湯に袋ごと入れて20分煮る

袋に切り干し大根とわかめを入れて水を加えて戻し、缶詰のツナを油ごと混ぜ、ポン酢で味を付けてサラダが完成。栄養バランスも良く、満足の味に。

切り干し大根サラダ。水で戻すところから味付けまで、袋の中で一品を作ることができる

災害食レシピを発信

中越地震から10年の節目の2014年に、新潟県は地域振興事業として災害食レシピを全国から募った。スタンダード部門とアレルギー対応食部門で募集し、グランプリ受賞レシピを「にいがた災害食レシピ」として冊子にまとめた。現在、新潟県長岡地域振興局の「にいがた災害食レシピ ネット」で見ることができる。

社会人になった娘が小2の自由研究で作った防災グッズと食品を入れる袋を久々に開けたら、ノートと懐中電灯、発電機はあったがカンパンがない。考えてみたら、数年前に「賞味期限前に」と酒のつまみに食したようだ。袋の中身もローリングストックしておこう。

1965年、群馬県生まれ。絵本、生活情報誌の編集を経て2010年に出版社ニールを設立。「新潟発R」「cushu」を発行。