石といえばどんなイメージだろうか。道ばたの石ころや庭石など、日常には石があふれている。きれいな宝石以外は気にも留めない人も多いと思うが、子どもの頃から石好きだった筆者は、気になる石を見つけるとわくわくしてしまう。

新潟県内にはジオパークや石の博物館があり、石に関わる専門家がいる。専門家の目からは石の世界がどう見えているのか。気になり専門家を訪ねると、「石好きあるある」エピソードなどを披露してくれた。

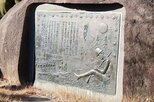

新潟の佐渡を代表する景勝地の一つ「二ツ亀」。その名の通り2匹の亀のように見える島で、透明度の高い海は海水浴場としても人気だ。景色に関心が向くと思いきや、佐渡市ジオパーク推進室の学芸員、貞包(さだかね)健良さん(32)が撮影するのは、その手前の石。「海に行っても私は、背中の崖を見てしまう」と明かす。

国石で県の石でもある「ヒスイ」と言えば美しい緑の宝石を思い浮かべる人もいるだろう。大学時代は黒いヒスイに含まれているグラファイト(石墨)の中の結晶構造などを調べていたという小河原孝彦さん(40)は、ヒスイで有名な新潟県糸魚川市のフォッサマグナミュージアム学芸員。

ヒスイに日々触れているが「鉱物を研究すると、きれいなものよりも、汚かったり、結晶の構造がゆがんでいたりする方が絶対的に面白い」と話す。ゆがみなどから新たな発見につながるのだとか。

同じくフォッサマグナミュージアム学芸員の郡山鈴夏さん(31)は「学校帰りによく石を拾って帰る子どもだった」。地学普及に取り組むきっかけは、2011年の東日本大震災。当時は高校3年生で、地元の岩手県で被災。その後大学で地学を学び、地震の研究にも取り組んだ。「地震は地球の中では当たり前の現象で、繰り返す。避難システムができていればもっと守れる命があったはず」と感じたことが、今の仕事につながっている。

「ただの石」と言っても、その一つ一つに壮大な地球のドラマが内包されている。郡山さんは「災害大国日本だからこそ地学教育は重要。地球の過去を知ることで未来につなげられる」と指摘する。

各専門家に「推し石」を紹介してもらいながら、石の魅力に迫った。手のひらの石から世界の見え方が変わるかもしれない。...