能登半島地震で震度5強の揺れが襲った新潟県の新潟市と上越市では1月3日、建物が安全かどうかの応急危険度判定が本格化した。液状化による被害が相次ぐ新潟市では問い合わせが殺到し、各家庭でできる簡易調査も勧める。簡易調査の結果、住み続けるのが危険な場合、避難所に移動してほしいと呼びかけている。

調査は「被災建築物応急危険度判定」と呼ばれ、余震による建物倒壊などの二次被害を防ぐために行う応急対策の一つ。応急危険度判定士が行う。判定結果には「危険」(赤)、「要注意」(黄)、「調査済」(緑)の3種類がある。罹災証明のための調査とは異なる。

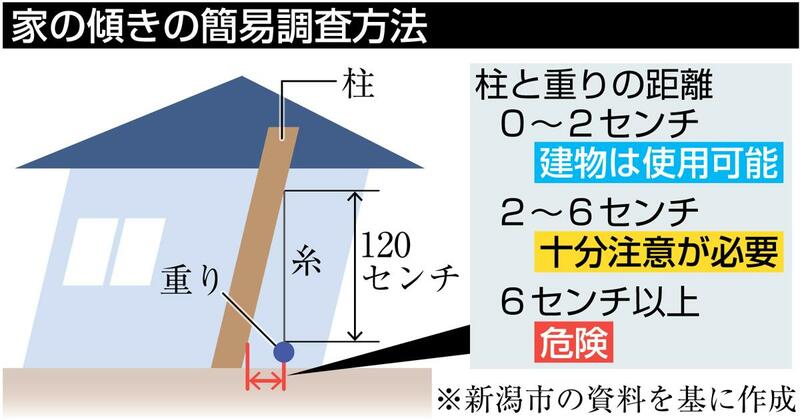

新潟市によると、建物が倒壊する危険度は、柱の傾き具合で調べられる。硬貨などの重りを先端に付けた120センチの糸を柱から垂らし、重りと柱の距離で危険度が分かる。

重りと柱との距離が0〜2センチの場合は、建物が使用できる状態。2〜6センチは、十分注意が必要。6センチ以上は危険だとして、避難が必要としている。

新潟市建築行政課の高橋裕幸課長は「住宅が傾いているとの問い合わせが多い。『十分注意が必要』で避難するかは家主の判断だが、修繕が必要かどうか業者に相談してほしい」と話している。

建物の安全性を調べた被災建築物応急危険度判定=1月3日、新潟市西区大野

応急危険度判定について、新潟市は1月3日午後8時の時点で500件以上の申し込みがあった。7日まで受け付ける。上越市は3日までに55件で判定を実施した。1週間程度で終了する見込み。

× ×