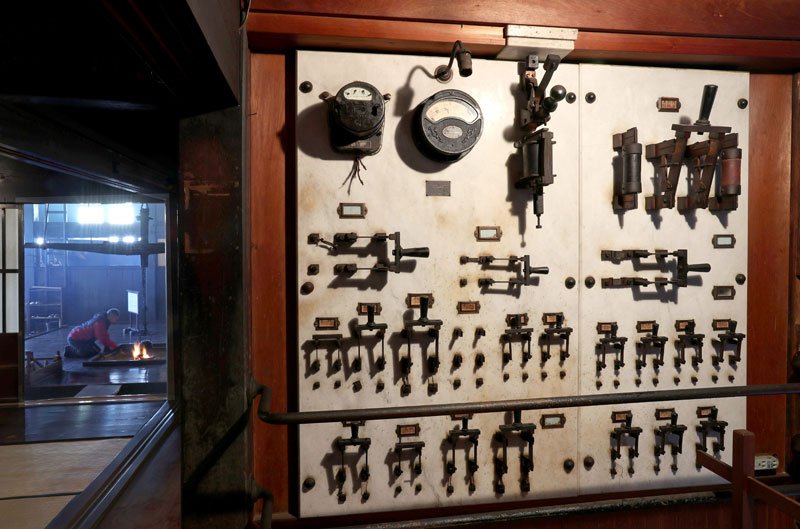

積雪が2メートルを超える魚沼市須原の国重要文化財「目黒邸」の茶の間脇に、大正時代に設置された配電盤が残る。土間やいろり、豪壮なかやぶき屋根の威容とは不釣り合いにも映るが、雪深い山あいの農村で、大正期に早くも電気がともっていた証しであり、一帯の電源開発の歴史とも結び付いている。

目黒邸は、旧守門村周辺の庄屋を統括した「割元庄屋」だった豪農目黒家の館で、江戸後期の1797年に建築された。

約1キロ離れた所には信濃川水系の破間(あぶるま)川が流れる。豪雪地で水量が豊富なことから、一帯は水力発電の適地として古くから着目されていた。

明治期になると長岡地域では東山油田の開発が進むなどし、電力需要が増大...

残り614文字(全文:914文字)