これ以上、環境破壊を進めないよう生活を見直し、対策を徹底しなくてはならない。

プラスチックごみのリサイクル強化と排出削減を目指す「プラスチック資源循環促進法」が、今月施行された。

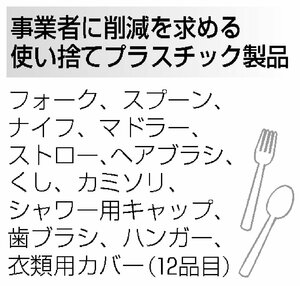

使い捨てのフォークやストロー、ハンガーなど12品目について、前年度に計5トン以上提供した事業者に削減対策を義務付けた。

事業者は、対象品目の有料化や軽量化、代替素材や繰り返して使用できる製品への転換といった削減策に取り組むことになる。

施行に伴い県内では、食品スーパーを展開するアクシアルリテイリングが、スプーンを有料で販売するようにした。

国内では客室用の歯ブラシを、柄が木や竹の製品にかえ販売するようにしたホテルもある。

プラごみを少しでも減らせるよう、事業内容に合った対策をしっかりと進めてもらいたい。

削減を怠った事業者には、国が改善勧告や命令を出し、従わない場合は罰金を科す。新法に実効性を持たせるためにも、国は目を光らせなくてはならない。

対象に含まれない事業者も削減努力が求められている。経済界全体の取り組みが欠かせない。

関西経済同友会は、企業に品質や耐久性を維持するリサイクル技術の革新を促し、政府には研究への開発を支援するよう求める提言をまとめた。

一方、私たち消費者は、使い捨てに慣れた生活様式を変えていくことが求められる。

はしやスプーンなどを持ち歩くことを習慣にすることなどが考えられるだろう。

約2年前に始まったレジ袋有料化では、マイバッグを持つなどの意識改革が進んだ。今回もそうした効果を期待したい。

再利用率を高めることも新法のポイントだ。プラスチック循環利用協会によると、国内のプラごみ総排出量は、2019年で約850万トンに上る。だが、製品原料などにリサイクルされたのは25%にすぎない。

このため新法では、家庭から出るごみについても、弁当容器や菓子袋などの容器包装と、文房具やおもちゃなどの一括回収を市区町村の努力義務とした。

国は財政負担が増える自治体に経費の一部を支援、後押しする。

ただ、住民への周知や収集体制の再構築といった事務的負担も大きく、簡単には踏み切れないという自治体も多い。

国は検証を進め自治体をサポートしてほしい。

プラごみは海洋汚染の一因だ。世界の河川には1億900万トン、海には3千万トンがたまっていると分析され、国連環境総会(UNEA)は先月、法的拘束力があるプラごみ汚染規制の国際協定をつくる決議を採択した。

自然に分解されないプラごみは、海に流れ込むと小さく砕け魚などの体内に取り込まれる。ひいては私たちの体内に取り込まれる恐れもある。

新法の対策が自分たちの命と健康を守ることにもつながっていると、しっかり意識したい。