1月で1年がたった能登半島地震では、石川県で古い住宅の倒壊が相次ぎ、多くの人が命を落とした。住宅の耐震化の必要性が指摘される中、新潟県長岡市では木造住宅の耐震診断の申込件数が2024年度は74件に上り、23年度の40件から倍近くに増えた。ただ、耐震不足の住宅に住む多くが高齢者世帯で、費用面などから改修に結び付くケースは少ないのが現状だ。

長岡市は04年の中越地震をきっかけに、05年度に耐震診断制度を創設。1981年5月以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅が対象で、居住していることなどが条件。住宅の規模に関係なく、1万円を自己負担する。

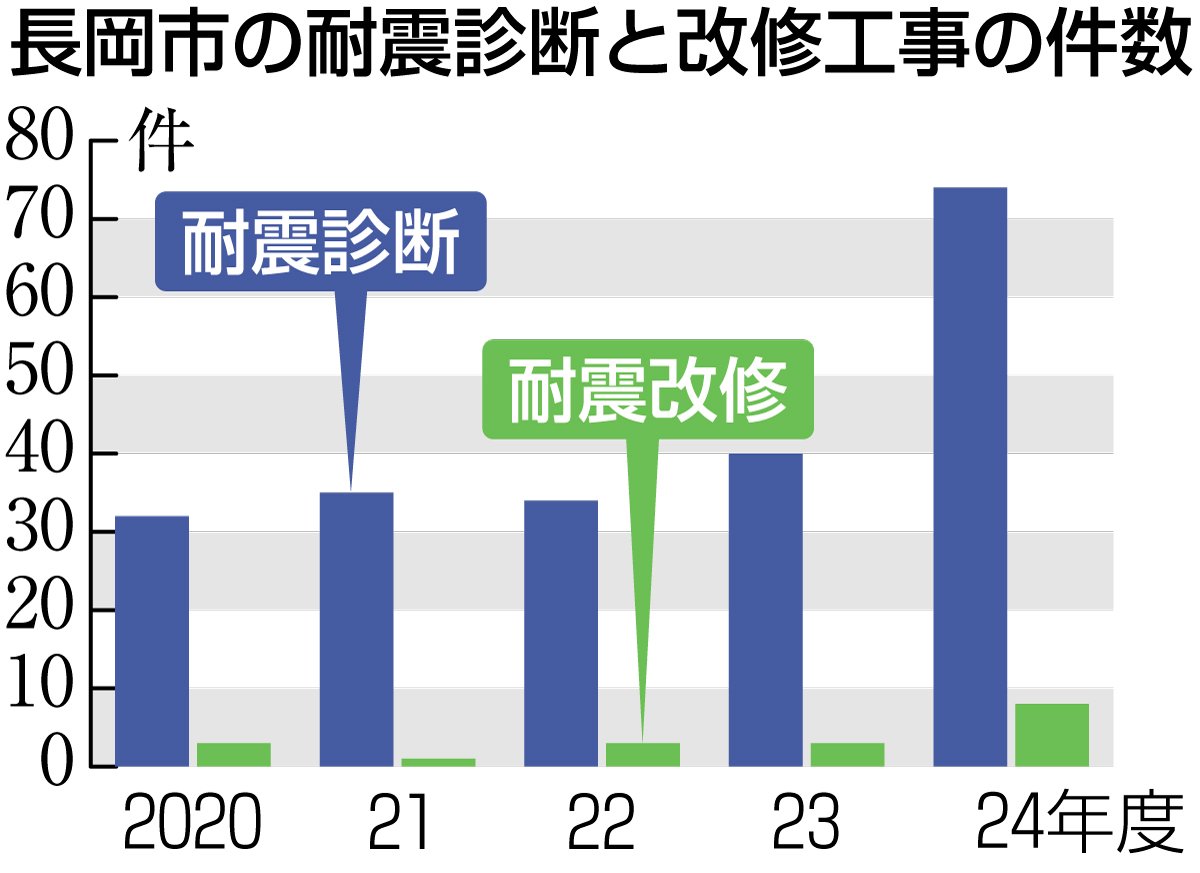

制度開始からの診断件数は1355件。中越沖地震後の07年度の226件が最多で、近年は30〜40件台で推移してきたが、24年度は大幅に増えた。市建築・開発審査課は「能登半島地震を受け、耐震化への意識が高まったためではないか」とみる。

課題もある。市は耐震改修費の助成制度も06年度に設けているが、これまでの実績は207件にとどまっている。耐震性を満たしていないと診断された住宅のうち、改修した住宅は15%ほどだ。

市によると、近年の改修工事費の平均は約400万円。改修設計費などを含めた助成額は最大120万円で、助成を受けても高額となるため、二の足を踏む人が多い。高齢者の住宅では、次に住む人がいないなど、将来の見通しが立たないために、踏み切れないケースが見られるという。

制度では、住宅内に箱形の空間を設ける「耐震シェルター」や、鉄骨製のフレームで上部を覆う「防災ベッド」の設置費用も、高齢者世帯などを対象に補助している。家屋倒壊から身を守る一時的な避難スペースになり、改修より安価だが、利用実績はまだない。

耐震基準を満たしていない住宅は、長岡市内に約1万3千戸(18年時点)ある。市の20年度の耐震化率は87・7%(推計)。25年度には耐震化率を94%にする目標を掲げており、耐震化を促進する必要がある。

市建築・開発審査課の石黒昭弘課長は「資金の工面が難しい場合は、シェルターを設置するなどの選択肢もある。まずは耐震診断で家の状態を確認し、命を守る手だてをしてほしい」と呼びかけている。

◆長岡市、能登半島地震での住家被害は728棟

能登半島地震では、...