新潟県の村上市・胎内市沖でも計画され、注目を集める洋上風力発電。地元への経済波及効果が数千億円と見込まれる大型事業は、地域活性化に期待がかかる。国内の先進地では、地元業者が事業に積極的に関わったり、観光資源として活用したりするなどの取り組みが進む。長崎県五島市と秋田県能代市を訪ね、事業によってもたらされる効果を探った。(報道部・天谷友紀、新発田総局・小柳香葉子)

- 期待高まる洋上風力発電、新潟県村上・胎内沖で2029年運転開始へ

- 新潟県村上市・胎内市沖の洋上風力発電、風車38基の配置計画図を事業者が公表

- [動画あり]洋上風力で発電&水素製造、日本海側の供給拠点に!注目集める北海道石狩市の戦略

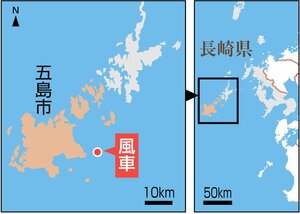

長崎県の西、63の島からなる五島市では、海上に浮かぶ風車の発電事業が始まって14年になる。風車の名前は「はえんかぜ」。南東の風を表す通称は地域の人たちの愛着にもつながっている。離島で使う電気を離島に住む人たちが参加して作る、電気の「地産地消」が進んでいる。

五島での洋上風力発電は2010年、国の実証事業で始まった。風車の柱を海底に固定しない「浮体式」洋上風力の実証が5年間行われた。その後は市と戸田建設(東京)の子会社が中心となって引き継ぎ、商用運転に移行した。発電された電力は、50以上の企業などの出資でできた新電力電気事業の発電や小売り部門の自由化により新規参入した事業者のうち、主に小売りを行う事業者。2016年4月、大手電力が独占的に担っていた小売り部門全面自由化を受けて各地で設立が相次いだ。異業種や自治体出資の「自治体新電力」と呼ばれる事業体もある。会社「五島市民電力」を通じ、市内の事業者や公共施設などで使われている。

1955年に約9万人だった五島市の人口は、2020年には3万4千人に減った。人口減対策や地域の活性化策として地元が活路を見いだしたのが、風況などの地理的特性を生かせる再生可能エネルギーだった。

洋上風力発電は、19年の再エネ海域利用法施行を機に国が国家プロジェクトとして力を入れている。浮体式で実績のあった五島市沖は、この法に基づく新事業の対象にも選ばれ、洋上風力発電の風車は26年1月までにさらに8基造られる。

この構想が明らかになった15年、洋上風力の関連事業への参入を探ろうと、地元企業などが...