集中豪雨や台風による大雨で、毎年のように水害が発生しています。2024年9月には石川県の能登半島で、浸水や土砂崩れの被害が出たばかりです。ハザードマップの読み解き方から避難や防災を考える「防災まずコレ」の第3回は洪水編です。

能登半島を襲った豪雨による川の氾濫で橋付近にたまった流木=2024年9月、輪島市

Q 洪水のハザードマップでは何が分かるの?

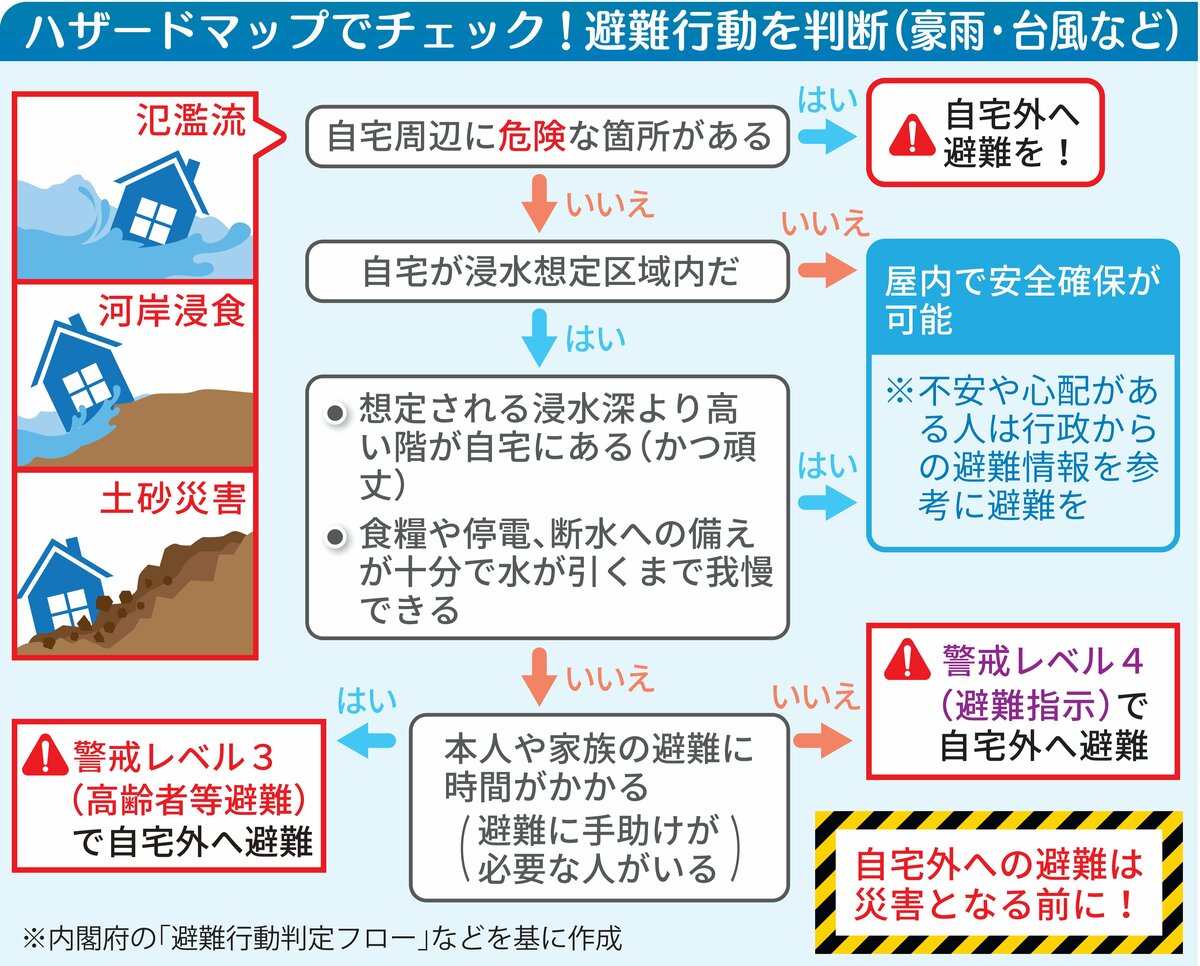

A 指定された河川ごとに堤防の決壊などで浸水が想定される区域と、浸水する深さ、避難場所などが示されています。水の深さや勢いから家屋が倒壊する恐れのある区域(氾濫流)、河岸が削られ家屋の倒壊などが発生する恐れのある区域(河岸侵食)、大雨に伴い土砂災害が発生する危険性が高い区域などが書き込まれている場合もあります。

表現方法や記載内容、作るマップの種類は市町村によって異なります。見方が分からない時は市町村で防災を担当する部署に問い合わせてください。

Q 確認すべき点は?

A 浸水想定区域かどうか、どのくらいの深さまで浸水するかを確かめてください。取るべき行動を判断する材料となります。氾濫流や河岸侵食、土砂災害が想定される区域であれば、自宅を離れた避難(立ち退き避難)が必要です。

Q 避難のタイミングは?

A 自宅を離れて避難場所に移動する場合は、浸水前が基本です。水害や土砂災害は危険性が高まっていることが事前に分かります。冠水した道を移動するのは危険です。土砂災害は発生後の避難は困難でしょう。暗い時間帯の避難も危険が伴います。夜間に雨が続きそうなら、明るいうちの避難を検討してください。災害が起きた後に外を移動すると、かえって身を危険にさらすことがあります。

Q どう判断するの?

A 判断材料の一つが「警戒レベル」です。警戒レベル3は、高齢者や小さな子どもら自力での避難が困難な人や避難時に支援が必要な人たちが避難を始める段階です。心配な人も避難を始めましょう。

警戒レベル4は「避難指示」と同じで、危険な場所にいる人は全員が避難の対象となります。

Q どこに逃げるの?

A 水害の発生が予想される時、自治体が学校や公民館を「避難場所」として開放します。施設の開設情報に注意してください。

水害が予想される地域から離れることも選択肢です。水があふれるまでに時間的なゆとりがあれば、車での避難ができます。災害の恐れがない地域のホテルや親類、知人宅に身を寄せるなども検討しましょう。

Q 自宅にとどまる方法はありますか?

A 浸水想定区域の中でも、浸水が浅く居室が浸水深よりも高く、水や食料、停電などへの備えがあるなどすれば屋内にとどまれます。ただ、ハザードマップに記載がなくても、周辺に危険な箇所があれば避難が必要です。

土砂災害の危険があっても、どうしても家から離れられない時は緊急手段として崖から離れた2階以上にいるようにします。安全な方法ではありませんが、1階や崖側にいるより、命が助かる可能性があります。

◆防災メモ ハザードマップは完全にあらず…「空白地帯」にも注意

川や田んぼの様子は絶対に見に行かないでください。様子を見ていても状況は変わりません。田んぼや畑、家周りの対策はあらかじめ施しておきましょう。

また、ハザードマップは完全ではありません。すべての川が浸水想定区域を指定する対象ではないのです。中小河川の情報が反映されていないなど、リスクの「空白地帯」があります。

危険性が迫っているのか、中小の河川の様子はどうかなど気になるでしょう。河川やダムの水位情報は、国土交通省や気象庁、新潟県のウェブサイトで確認できます。ライブカメラで様子を確認できる河川もあります。新潟日報「デジタルプラス」でも防災・避難情報や気象・災害情報を随時公開します。

× ×