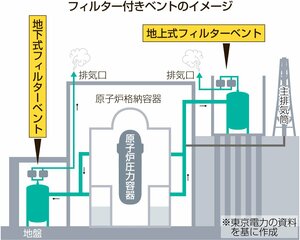

再稼働東京電力福島第1原発事故を受け、国は原発の新規制基準をつくり、原子力規制委員会が原発の重大事故対策などを審査する。基準に適合していれば合格証に当たる審査書を決定し、再稼働の条件が整う。法律上の根拠はないが、地元の自治体の同意も再稼働に必要とされる。新潟県、柏崎市、刈羽村は県と立地2市村が「同意」する地元の範囲だとしている。議論が続く東京電力柏崎刈羽原発柏崎市、刈羽村にある原子力発電所で、東京電力が運営する。1号機から7号機まで七つの原子炉がある。最も古い1号機は、1985年に営業運転を始めた。総出力は世界最大級の約821万キロワット。発電された電気は主に関東方面に送られる。2012年3月に6号機が停止してから、全ての原子炉の停止状態が続いている。東電が原発を再稼働させるには、原子力規制委員会の審査を通る必要がある。7号機は2020年に、6号機は2025年に全ての審査に「合格」した。7号機は2024年6月に技術的には再稼働できる状況が整った。を巡り、結論が出ないまま「漂流」を続けている問題がある。排気設備「フィルター付きベント原発の重大事故時、原子炉格納容器が高温・高圧の蒸気で充満して壊れることを防ぐため、容器内の蒸気を外部に放出し、圧力を下げる設備。蒸気中に含まれる放射性物質はフィルターでこし取るが、完全には除去できない。東電は2013年、柏崎刈羽原発に地上式と地下式の2系統での設置を表明。福島第1原発事故時には、排気設備にフィルターがなかった。フィルターベントとも呼ばれる。」の扱いだ。重大事故時に原子炉格納容器の破損を防ぐため、放射性物質を含む蒸気を大気中へ放出する役割がある。東電は地上式に加え、地下式ベントの設置を県に約束したが、いまだできていない。完成が再稼働の「前提条件だ」とする意見もある中、今後の議論にどのような影響を及ぼすのか注目される。(東京支社・小林千剛)

ベント設備は、2011年の東電福島第1原発事故2011年3月11日に発生した東日本大震災の地震と津波で、東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の6基のうち1~5号機で全交流電源が喪失し、1~3号機で炉心溶融(メルトダウン)が起きた。1、3、4号機は水素爆発し、大量の放射性物質が放出された。でも使われ、放射性物質が飛散した。フィルター付きベントはいわばその改良型で、放射性物質を一定程度吸着させ、飛散を大幅に減らす機能が付いている。

新潟県での議論の始まりは、...