政府は今冬、全国の家庭や企業に対し節電を要請している。全国規模での冬の要請は2015年以来7年ぶりだ。今冬の電力供給は一時、危機的な見通しだった。最低限必要とされる水準は確保されたが、国は万一に備え節電を求める。今年3月には実際に需給が逼迫(ひっぱく)し、6月にも逼迫の注意報が出された。日本ではなぜ電力不足が起こるのか。われわれはどんな対策をとるべきなのか。データや専門家の見方を交えて探った。(2回続きの1回目)

「安定供給に必要な供給予備率は確保できているが、東北・東京エリアなどで厳しい見通しだ」。松野博一官房長官は1日の記者会見で、同日に始めた節電要請について、無理のない範囲での協力を呼びかけた。

今冬は、6月時点で北海道と沖縄を除く全国で需給逼迫が予測された。最も深刻なのは1月の東北・東京エリアで、電力の供給余力を示す予備率は、最低限必要とされる3%を下回る1・5%だった。

その後、休止していた火力発電所を稼働させ、追加燃料を確保するなどして同月の予備率を4・1%に積み増し、ひとまず切迫した状況は脱した。

■ ■

今年は需給逼迫が度々発生し、新潟県でも節電が求められた。東京・東北エリアでは3月下旬、「需給逼迫警報」が発令された。大規模停電の恐れがあったが、火力発電の出力増や節電などで最悪の事態は免れた。

経済産業省によると、要因は悪条件が重なったことだ。前週に発生した地震の影響で一部の火力発電所が停止。さらに真冬並みに気温が下がり暖房利用が急増したため、電力需要が供給を上回る恐れが生じた。

東京エリアでは6月下旬にも「需給逼迫注意報」が発令された。例年は夏(7〜9月)と冬(12〜2月)の電力需要が高く、それ以外の時期は点検や補修のため停止する火力発電所が増える。6月の想定需要を賄える供給力は確保していたが、季節外れの記録的な猛暑により需給が逼迫した。

ただ、複数の専門家は「3月や6月は災害や異常気象が重なったまれな事象。今冬とは事情が異なる」と声をそろえる。

■ ■

これまで万全の態勢で臨んできた高需要期の冬に需給逼迫が懸念されるのはなぜか。

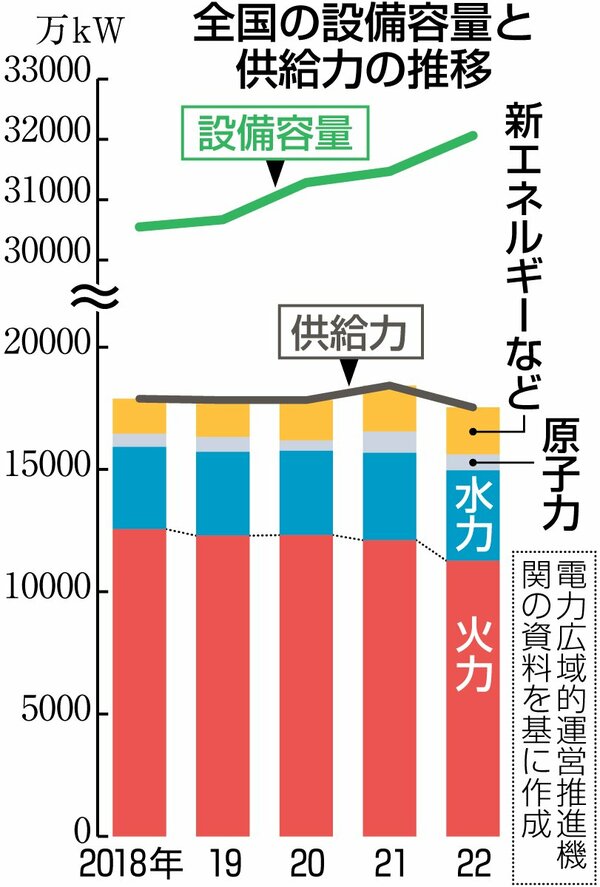

全国の電力需給を管理し、広域運用をする「電力広域的運営推進機関」(東京)によると、全国の発電設備容量は年々増加しているが、実際に発電できる供給力は減少傾向にある=グラフ参照=。

国の電力需給に関する審議会で委員を務める東京大の松村敏弘教授(57)は、供給力減の原因を「大手電力が火力発電所を休廃止しているため」と指摘する。火力は採算性の悪化を背景に休廃止が進み、今年の供給力は2016年以降で最小だ。

松村氏は、電力自由化が始まるときの大手電力の態度を思い出す。「新電力に対し『安定供給が第一だ』と言っていたが、この局面で、大手電力が安定供給を脅かすような火力の廃止を行っている」

太陽光や風力発電など、大手電力の新技術への投資遅れが供給力低下につながったとみるのは、海外の再生可能エネルギー動向に詳しい京都大大学院の安田陽特任教授(55)だ。

「火力発電所が休廃止するペースに比べ、電源の増設ペースが遅い」。海外では計画から稼働までの期間が短い電源は太陽光と風力で、原子力や火力に比べはるかに早い。欧州では大手電力などが2000年代初頭から再生エネに投資し、企業価値を高めてきた。

安田氏は、国内の電力システムを巡る議論に、国際動向や科学的根拠が踏まえられていないことを問題視し、「島国的な視野狭窄(きょうさく)に陥っている」と危惧する。