東京電力の柏崎刈羽原発1985年に1号機が営業運転を開始した。全7基の出力合計は821・2万キロワットで世界最大級だが、2023年10月現在は全基停止中。東京電力は2013年に原子力規制委員会に6、7号機の審査を申請し、17年に合格した。その後、テロ対策上の重大な不備が相次いで発覚した。終了したはずだった安全対策工事が未完了だった問題も分かった。規制委は現在、東電に原発事業者としての適格性について、再確認を進めている。規制委は21年4月、同原発での核燃料の移動を禁じる命令を出した。命令が解除されるまで再稼働はできない。が立地する新潟県内で、東電の「適格性」が話題に上がっています。

そもそも東電の適格性とは、どのようなもので、何を指すのでしょうか。

適格性とは、原発を運転する資質や能力のことです。とりわけ、東電が安全性を最優先に行動する企業であるか、不都合な情報を隠す体質はないかなどの点について、十分な規則や体制などが備わり、守り続けられるかが問われています。

東電は2011年に福島第1原発事故2011年3月11日に発生した東日本大震災の地震と津波で、東電福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の6基のうち1~5号機で全交流電源が喪失し、1~3号機で炉心溶融(メルトダウン)が起きた。1、3、4号機は水素爆発し、大量の放射性物質が放出された。を起こしました。しかし、東電は事故前から点検記録の改ざん東京電力が1980年代後半から90年代にかけて柏崎刈羽原発、福島第1原発などで、重要な設備にひび割れがあるなどのトラブルを隠ぺいした問題。いわゆる東電の「トラブル隠し」。自主点検でトラブルを見つけながら、行政に報告せず、検査記録を改ざんしたり、虚偽記載をしたりしてトラブルを放置したまま運転を続けていた。をはじめ、安全性よりも利益や企業の理屈を優先させるような行動や不祥事を重ねてきました。原発の立地地域柏崎刈羽原発は、行政区でいうと柏崎市と刈羽村にまたがって立地する。広い意味では新潟県が立地地域となる。を軽視するような姿勢も取ってきました。

その度に地元住民の不信感は強まりました。東電の資質や適格性を疑問視する声は、住民だけでなく、新潟県内の自治体の長などからも上がっています。

柏崎刈羽原発(奥)と柏崎市街地(手前)

こうした地域の声とは別に、原発の安全規制を担う国の機関「原子力規制委員会原発推進を担う経済産業省から安全規制の役割を分離させ、原子力規制に関する業務を一元化した組織。東京電力福島第1原発事故を受けて発足した。国家行政組織法3条に基づき、人事や予算を独自に執行できて独立性が高い「三条委員会」として環境省の外局に位置付けられる。衆参両院の同意を得て首相が任命する委員長と委員4人で構成する。」が、東電の「適格性」を判断するとしています。

東電のテロ対策(核物質防護国際的なテロリズムなどを背景とした核物質の盗取など不法な移転や妨害破壊行為などに対する防護。原子炉等規制法で、原子力事業者は守らなければならない核物質防護の規定を事業所ごとなどに定め、原子力規制委員会に申請書を提出し、認可を受けることになっている。)で重大な不備が相次いだからです。

2020年9月には、柏崎刈羽原発の運転員が同僚のIDカードを不正に使い、原発中枢である「中央制御室原発をコントロールするための重要な施設。核分裂によりエネルギーを発生させ、取り出すための装置である「原子炉」や蒸気の力によって高速で回転して、発電機を動かす「タービン」の運転状況の監視などを行う。異常などの緊急時には事故回避や停止などの操作も行う。東京電力の運転員らは「中央操作室」と呼び、略して「中操(ちゅうそう)」という言葉も使う。」に入る事案がありました。21年には、侵入者を検知する設備が長期間にわたって故障していたことが判明しています。

問題を重く見た規制委は、21年4月に柏崎刈羽原発の運転を実質的に禁止する命令原子力規制委員会が、東京電力に対して出した「是正措置命令」。柏崎刈羽原発で原子炉へ燃料を入れることや、核燃料を移動させることを禁じた。原子炉に核燃料が入れられなければ原発を動かすことができないため、実質的には運転を禁止したことになる。東電は原発の再稼働を目指しているが、命令が出された21年4月時点で再稼働は実現していなかった。を出しました。

この命令を解除するかどうかを決めるための判断基準の一つが、適格性の有無ということです。

では、規制委は何をもって「適格性」があるかどうかを判断するのでしょう。

東電が規制委から「適格性」を問われたのは、今回だけではありません。

原子力規制委員会の会合で小早川智明・東京電力社長(左から2人目)と意見交換する規制委のメンバー=2017年9月20日、東京都

福島第1原発事故の後、原発を運転するルール東京電力福島第1原発事故を教訓に、原子力規制委員会が新たな基準を策定した。2013年7月8日に施行された新規制基準では、従来の指針などが見直され、炉心溶融や放射性物質の大量放出といった重大な事故への対策や、地震、津波対策を強化した。原発を再稼働させるためには新基準に適合していることが条件となった。審査は原子力規制委員会が行う。新たに建設される原発にも適用されるほか、既存の原発にも適用される。が変わりました。すでにある原発でも規制委が審査で「合格」と判断しなければ、運転できなくなりました。

東電は福島事故の当事者です。その東電が再び原発を動かそうとしているため、規制委は東電にだけ「適格性」を求め、確かめたのです。東北電力など他の電力会社には求めませんでした。

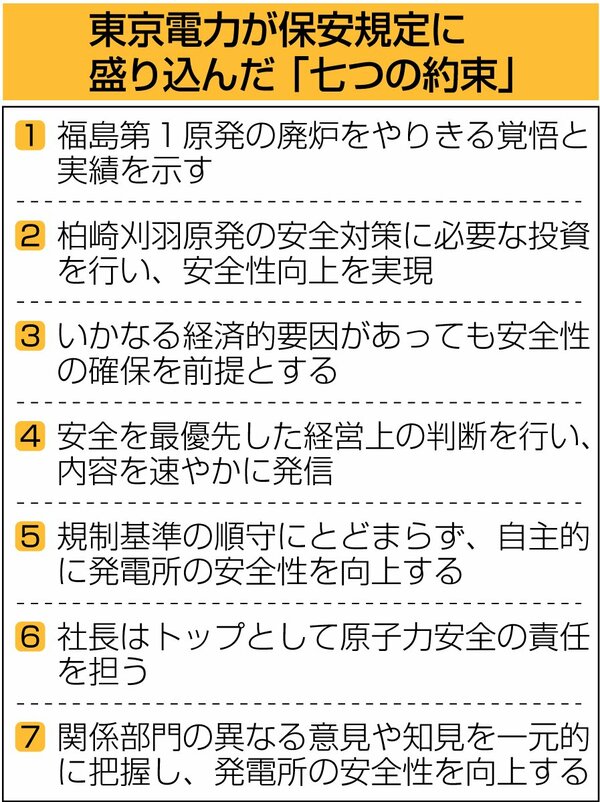

審査の中で東電は「七つの約束」=下の表参照=をしました。安全を最優先にすることや、社長をトップとする内部統制の仕組みなどについてです。規制委は、原発を運転するルール「保安規定」にこの約束を盛り込むよう、東電に求めました。これを適格性の担保とする形で、審査に「合格」を出しました。

規制委の事務局である原子力規制庁福島第1原発事故後に発足した国の機関。原子力規制委員会の事務局を務める。前身は原子力安全・保安院で、エネルギー政策を推進する資源エネルギー庁の機関だった。は、この「七つの約束」を基に東電の基本姿勢について今回、再確認しました。12月6日に規制委へ現状を評価する報告があり、委員からも異論は出ませんでした。

規制委は12月11日、柏崎刈羽原発で現地確認をする予定です。東電の社長ら経営層からは、今後の取り組みや決意を聞くことにしています。これらを判断材料として、2023年内に命令を解除するかどうかの最終判断をする見通しです。

ただ、柏崎刈羽原発の地元では、東電に対する不信感は根強く、疑念が拭い去られていません。

原発の安全性について地域の住民が議論する「原発の透明性を確保する地域の会柏崎市と刈羽村の在住者で会が認める団体から推薦された委員で構成する会。原発賛成、反対、中立などさまざまな立場で構成する。原発の運転状況の確認や監視、東電などへの提言が役割で、原発の賛否は議論の対象としない。東電などに情報開示や現場確認の要求や提言はできるが、権限は持たない。2002年、東京電力による「トラブル隠し」問題の発覚を受け、03年に県、柏崎市などが設置した。運営は県の委託費で賄われる。」の場などでは、規制委が再確認した内容について詳しく説明を求める声が上がっています。