東日本大震災から13年となるのを前に、新潟日報社「もっとあなたに特別報道班(もあ特)」など読者とつながる報道に取り組む全国20の地方紙は、1月に発生した能登半島地震の対応に東日本大震災などの教訓が生かされたかや、原発政策の在り方などを尋ねる合同アンケートを実施した。2月にLINEや紙面などで呼びかけ、47都道府県と海外から計4681件の回答があった。(2回続きの1)

2024年1月に発生した能登半島地震の対応で、東日本大震災や熊本地震など「過去の教訓が生かされたと思うかどうか」という質問には、津波避難の呼びかけなどを評価する意見があった。一方、避難環境などの改善を求める声も多く、受け止めは分かれた。

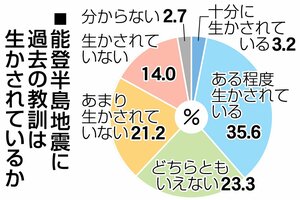

教訓が「十分に生かされている」と答えた人は3・2%にとどまったが、「ある程度生かされている」と答えた人は35・6%で最多だった。

石川県能登町の女性(64)は「全国からたくさんの救援物資や警察、消防の支援が届いた」とする。「緊迫した様子で避難をテレビで繰り返し呼びかけていた」(愛知県の女性62歳)など津波避難を理由に挙げる人が目立ち、「被災地の負担を考慮したボランティアの受け入れがされている」(秋田県の男性49歳)という声もあった。

否定的な見方も多く、「あまり生かされていない」が21・2%、「生かされていない」は14・0%だった。

「いまだに避難所では床に雑魚寝し、仕切りや暖房設備の整っていない所がある」(金沢市の女性53歳)などと避難所の環境を挙げる声が多く、「早急に(ホテルなどの)2次避難所に誘導してほしかった」(熊本市の男性73歳)という指摘もあった。

「どちらともいえない」と答えた人も23・3%と少なくない。石川県小松市の男性(71)は「(能登)半島特有のアクセスの悪さがあり、復旧や復興が遅れている」と回答。「道路寸断など、救助したくてもできない状況が多かった」(福岡市の女性70歳)などの理由が寄せられた。

◆救助や避難者の支援に遅れ、教訓「生かされているとは思えない」・東京大大学院の関谷直也教授(災害社会学)=新潟市出身=

関谷直也氏

救助や復旧、避難者の支援活動が相当に遅れた能登半島地震への対応に、教訓が生かされているとは思えない。特に被災地ではインフラが長期間戻らないことが分かった時点で広域避難が必要だったが、その決断も遅れた。

被害者数などから、回答した人は東日本大震災と比べて能登半島地震の被害を小さく見ているのではないか。過疎地で広域な地震被害は今後、他の地域でも起こりうる。今回の地震は決して軽い被害ではない。人口減少社会の大きな課題を浮き彫りにしたとも言える。