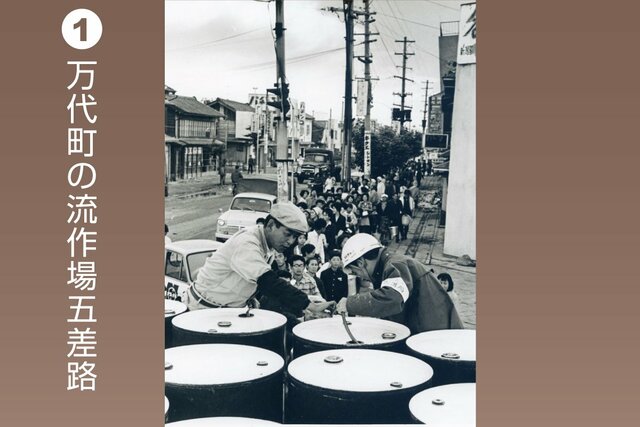

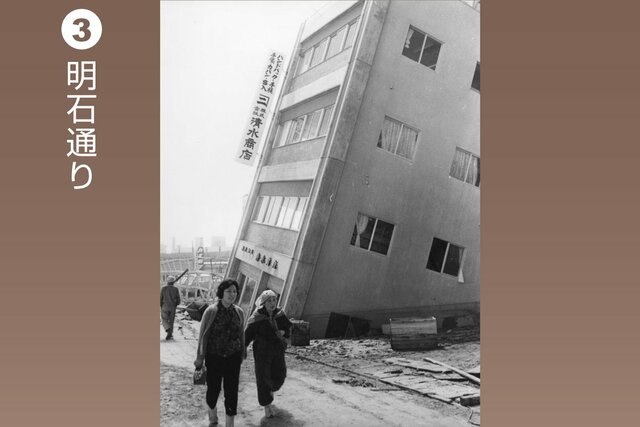

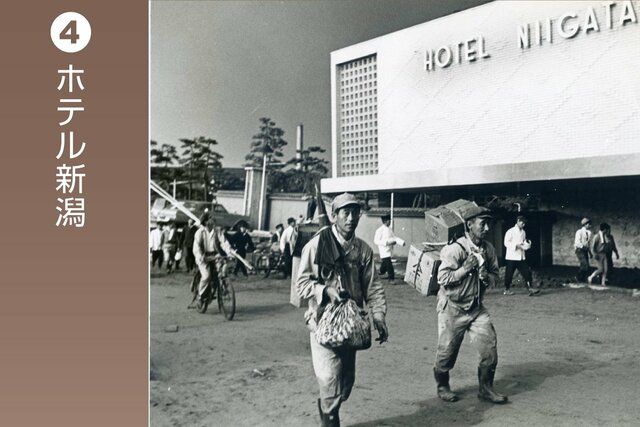

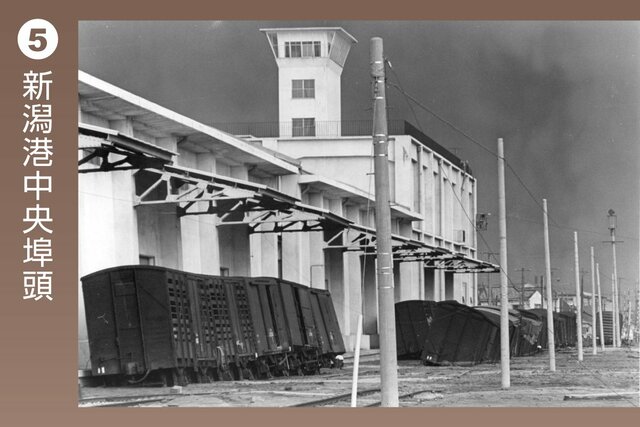

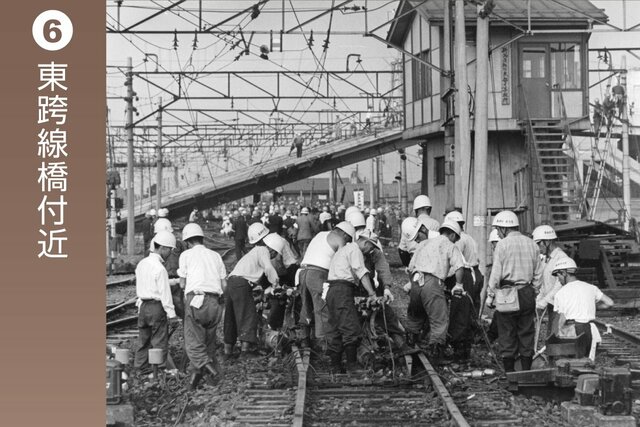

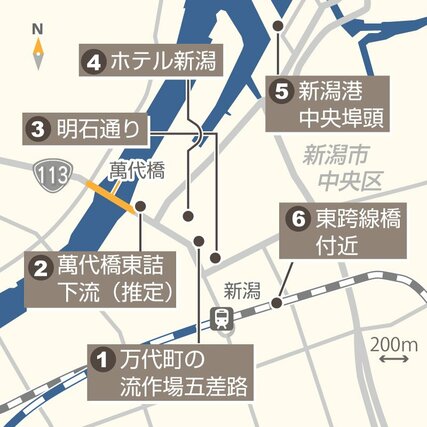

1964年に起きた新潟地震1964年6月16日午後1時ごろに発生した地震。新潟県沖から山形県沖に広がる断層が引き起こした。震源は粟島付近で、マグニチュードは7・5。新潟県内の最大震度は、当時の観測方法で震度5だった。新潟県の資料によると、県内の死者が14人、負傷者は316人。新潟市では液状化現象とみられる被害で県営アパートが倒壊し、完成したばかりの昭和大橋が崩落した。製油所の石油タンクで起きた火災が約2週間にわたって続いた。から、2024年6月16日で60年となる。多くの記者らが被災地の惨状を伝えようと力を尽くした中、ピュリツァー賞カメラマンの沢田教一(1936〜70年)の姿もそこにあった。地震直後を捉えた写真は今も残り、震災の生々しさを伝える。沢田の出身地である青森県を拠点とし、写真を保管する「東奥日報社」の斉藤光政編集委員がルポを寄せた。沢田が撮影した写真を紹介すると共に、ルポや戦場カメラマンへのインタビューを通し、沢田の視点に迫った。(2回続きの1、写真はいずれも東奥日報社提供)

◆撮影地、看板などから撮影地特定(東奥日報社・斉藤光政氏寄稿)

沢田が米UPI通信東京支局時代に撮影した新潟地震関連の記録写真は、東奥日報社が保管する青森関連資料の中にひっそり眠っていた。モノクロプリントで合計30枚に上る。

戦後史に残る大規模地震。しかし、東奥日報としては詳細な資料も、土地勘もなく全くのお手上げ状態。それで頼りにしたのが、お膝元の新潟日報社(新潟市中央区)である。待つこと2週間。なんと30枚のうち24枚の撮影地特定に成功していた。調査・分析に当たったのが元写真部長の関根浩さん(60)だ。

「写真内の店の看板などからだいたいの場所を推測し、当時の電話帳と住宅地図に照らし合わせた上で突き止めました」

例えば、給水作業の光景。バケツを手に並ぶ被災者の向こうに映り込む「ブラザー事務機」「資生堂化粧品 シブヤ薬店」といった看板から...