県が独自に実施した東京電力柏崎刈羽原発新潟県の柏崎市、刈羽村にある原子力発電所で、東京電力が運営する。1号機から7号機まで七つの原子炉がある。最も古い1号機は、1985年に営業運転を始めた。総出力は世界最大級の約821万キロワット。発電された電気は主に関東方面に送られる。2012年3月に6号機が停止してから、全ての原子炉の停止状態が続いている。東電が原発を再稼働させるには、原子力規制委員会の審査を通る必要がある。7号機は2020年に、6号機は2025年に全ての審査に「合格」した。7号機は2024年6月に技術的には再稼働できる状況が整った。で事故が起きた際の被ばく線量シミュレーションについて、花角英世知事は21日の定例記者会見で「避難計画や屋内退避原発事故などによって放射性物質が放出された際に、被ばくを避けるために自宅や公共施設など屋内にとどまること。国は原発からおおむね半径5~30キロ圏に住む人は、放射性物質が放出された場合は「屋内退避」するとしている。屋内退避中は戸締まりや換気設備を止めることなどが必要となり、数日間継続することも想定されている。の考え方が有効であることは検証できた」と述べた。再稼働東京電力福島第1原発事故を受け、国は原発の新規制基準をつくり、原子力規制委員会が原発の重大事故対策などを審査する。基準に適合していれば合格証に当たる審査書を決定し、再稼働の条件が整う。法律上の根拠はないが、地元の自治体の同意も再稼働に必要とされる。新潟県、柏崎市、刈羽村は県と立地2市村が「同意」する地元の範囲だとしている。議論の材料としてきたものがそろったことに関しては「(県民から)良い評価が得られるか、ダメだと思われるか見極めていく」との考えを示した。

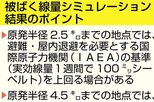

県は事故の進展や稼働している基数に応じて6ケースのシミュレーションを実施。原発から半径5キロ圏内の即時避難区域(PAZ)原発などの施設からおおむね5キロ圏の区域。異常事態が発生した際に予防的な防護措置を迅速に行えるように準備する。PAZは、英語のPrecautionary Action Zone=予防的防護措置を準備する区域=の頭文字。では国際原子力機関(IAEA)原子力の平和利用を促進し、軍事利用の防止を目的に1957年に設立された国連の関連機関。「核の番人」とも呼ばれる。本部はウィーン。約170カ国が加盟する。ウランやプルトニウムなどの核物質が、核兵器に転用されないことを確保する保障措置としての査察、安全対策や技術協力などを活動の柱としている。が定める基準を上回る地点があった一方、半径5〜30キロ圏の避難準備区域(UPZ)原発などで事故が発生した場合に防護措置を行う区域の一つ。原発からおおむね5~30キロ圏は緊急防護措置を準備する区域=Urgent Protective action planning Zone=とされる。放射性物質が放出される前に屋内退避を始め、線量が一定程度まで高くなったら避難などをする区域。5キロ圏はPAZ=予防的防護措置を準備する区域=という。柏崎刈羽原発の場合、柏崎市の一部(即時避難区域を除く全ての地区)、長岡市の大半、小千谷市の全域、十日町市の一部、見附市の全域、燕市の一部、上越市の一部、出雲崎町の全域が当たる。では全て基準を下回った。PAZ...