東京電力柏崎刈羽原発での重大事故を想定した訓練で各地の状況を地図に記入する県職員。住民の避難や屋内退避は広範囲に及ぶ=10月下旬、新潟県庁

東京へ、首都圏へ世界最大級の原発は電気を送り続けた。新潟県に建つ東京電力柏崎刈羽原発。一体誰のための原発なのか。何をもたらしたのか。新潟日報社は長期企画で、新潟から原発を巡る疑問を考えていく。プロローグでは「住民避難」を考える=敬称略=。(住民避難編・10回続きの4)

東京電力福島第1原発事故が起きた2011年3月、福島県大熊町では、双葉病院や隣接する介護老人保健施設にいた計約130人が避難した。放射線量を見ながら各地を回り、移動距離と時間は多い人で230キロ以上、10時間に及んだ。その負担などから、病院患者のうち40人が月内に亡くなった。

国会事故調査委員会は2012年、被害が拡大した要因の一つに避難時の混乱があったと指摘した。

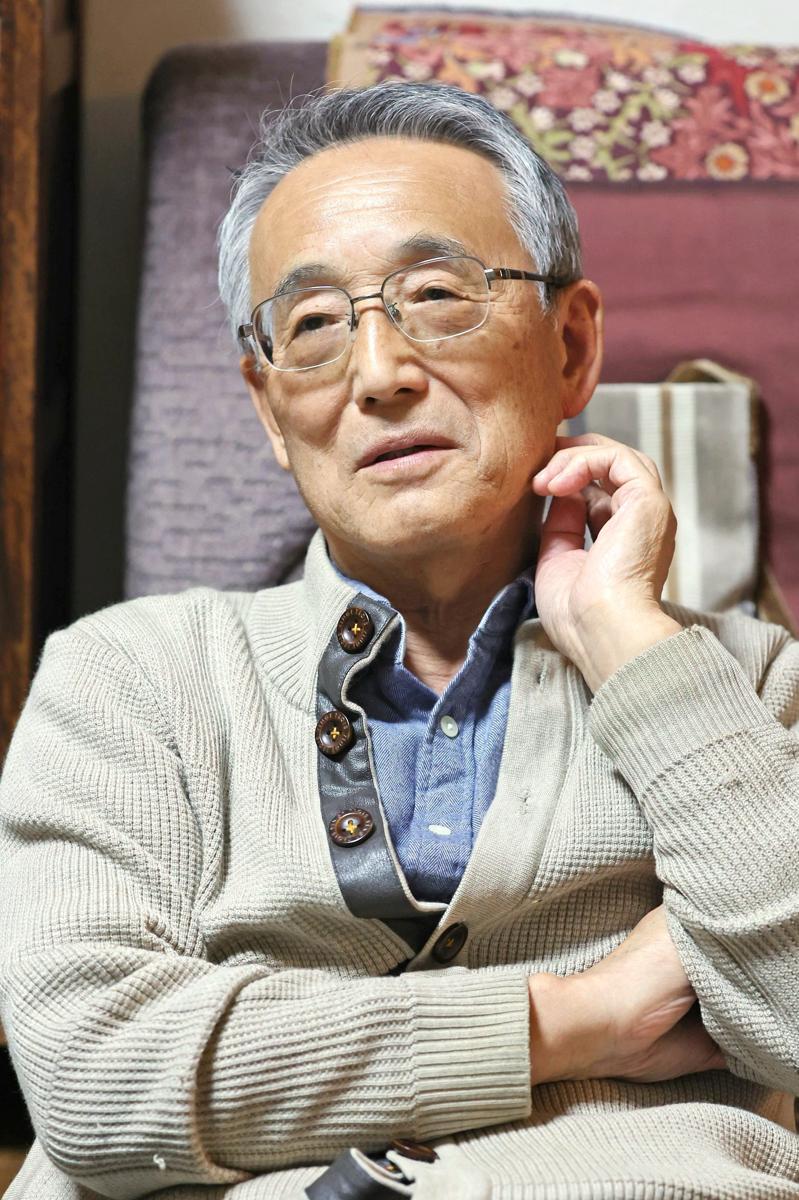

原子力災害対策指針(原災指針)自治体や国の機関、電力会社などの原子力事業者などが、原子力災害対策を円滑に進めるために定められた指針。緊急時に原発などの施設周辺に住む住民が放射線による「重篤な確定的影響」を回避または最小化することを大きな目的とする。指針の目的には「住民の視点」に立った防災計画を策定することなどが書かれている。の策定に当たり、原子力規制委員会はこれらを踏まえて議論。初代委員長の田中俊一(78)は「無理な避難により多くの犠牲者を出した。そこをどう防ぐかを一番に考えた」と振り返る。

田中は、福島事故での...

残り1248文字(全文:1697文字)