能登半島地震2024年1月1日午後4時10分ごろに発生した石川県能登地方を震源とする地震。逆断層型で、マグニチュード(M)7.6と推定される。石川県輪島市と志賀町で震度7を記録し、北海道から九州にかけて揺れを観測した。気象庁は大津波警報を発表し、沿岸部に津波が襲来した。火災が相次ぎ、輪島市では市街地が広範囲で延焼した。の発生から10月1日で9カ月となった。液状化水分を多く含んだ砂質の地盤が、地震による強い揺れで液体のように流動化する現象。地表に水や砂が噴出したり、地盤が沈下したりする。土管やマンホールが浮き上がることもある。埋め立て地や干拓地など、緩い砂質で地下水位が高い場所で起こりやすい。条件を満たせば内陸でも発生する。1964年の新潟地震では橋や鉄筋コンクリートの建物といった大型構造物が崩れ、対策工法の開発が進むきっかけになった。阪神大震災や東日本大震災でも発生した。被害に見舞われた新潟市西区寺尾地区では、自ら被害を把握しようと、住民組織が大規模なアンケート調査を行った。「住み続けるために、街づくりに生かそう」との思いで集めた声は2700世帯超。約9割の住民が住み続けたいとした一方、復旧計画や液状化対策に不安を抱える人が多いことも明らかになった。

- 傾斜地の地盤ずれ落ちる「側方流動」 能登半島地震でほぼ平地でも発生か

- 新潟市が西区寺尾地域・黒埼地域対象に街区単位での液状化対策を検討

- [いま一度確かめたい]新潟県内、液状化のしやすさは? 国土交通省が公表するマップで地域の特性、大まかな傾向を知ろう

調査を行ったのは、坂井輪中学校区まちづくり協議会。7〜8月に行い、配布した計7774世帯のうち、約36%に当たる2757世帯から回答を得た。

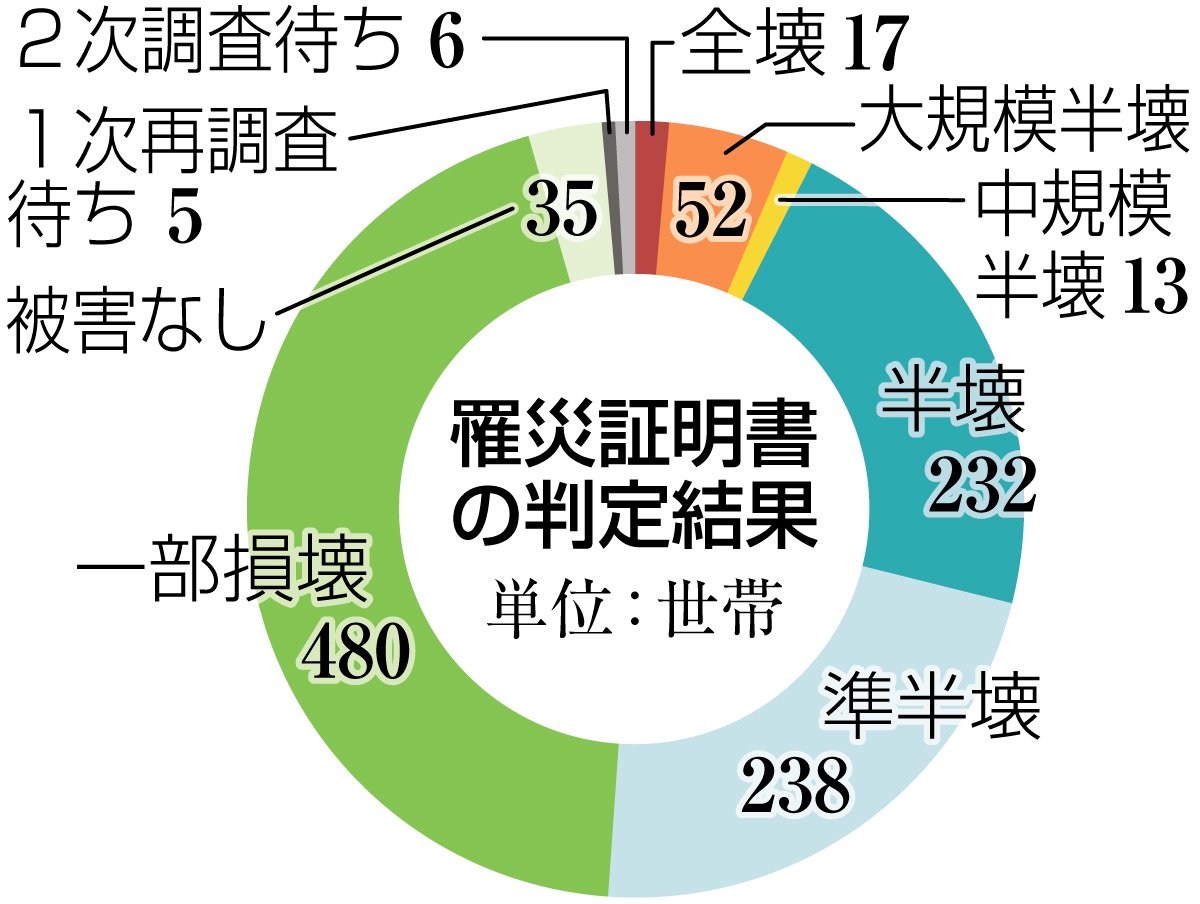

質問は被害状況や被災後の不安など18項目に及ぶ。罹災(りさい)証明書の判定結果を尋ねると、申請した1078世帯から回答があり、「一部損壊」が480世帯で最多。「準半壊」が238世帯、「半壊」が232世帯と続いた。

一部損壊の多さについて、調査結果を分析した新潟大災害・復興科学研究所長の卜部(うらべ)厚志教授は「液状化被害が反映されにくい判定の厳しさが影響した可能性がある」と指摘する。また、判定に「納得しない」とする回答が220世帯あった一方、...