国内外の地震学者が最新の研究成果を発表する日本地震学会秋季大会が、10月21日から新潟市で開かれる。1964年の新潟地震1964年6月16日午後1時ごろに発生した地震。新潟県沖から山形県沖に広がる断層が引き起こした。震源は粟島付近で、マグニチュードは7・5。新潟県内の最大震度は、当時の観測方法で震度5だった。新潟県の資料によると、県内の死者が14人、負傷者は316人。新潟市では液状化現象とみられる被害で県営アパートが倒壊し、完成したばかりの昭和大橋が崩落した。製油所の石油タンクで起きた火災が約2週間にわたって続いた。から60年、2004年の新潟県中越地震2004年10月23日、新潟県中越地方を震源として発生した地震。旧川口町(現在の長岡市)で震度7、旧山古志村、旧小国町(いずれも現長岡市)、小千谷市で震度6強を観測した。新潟県や内閣府の資料によると、地震の影響で68人が亡くなり、4795人が重軽傷を負った。住宅の被害は計12万1604棟で、このうち全壊は3175棟、大規模半壊は2167棟、半壊は1万1643棟だった。から20年の節目に当たる2024年は、元日に能登半島地震2024年1月1日午後4時10分ごろに発生した石川県能登地方を震源とする地震。逆断層型で、マグニチュード(M)7.6と推定される。石川県輪島市と志賀町で震度7を記録し、北海道から九州にかけて揺れを観測した。気象庁は大津波警報を発表し、沿岸部に津波が襲来した。火災が相次ぎ、輪島市では市街地が広範囲で延焼した。が発生。県内でも大きな被害が出た。日本海側で起きる地震の特徴は何か。津波に詳しく、学会に出席する佐竹健治・東大名誉教授(66)=地震学=に聞いた。(論説編集委員・仲屋淳)

-これまでに新潟で起きた地震地下で起こる岩盤がずれ動く現象。プレート(岩盤)が動き、押したり引いたりする力が加わることで、大地にゆがみが蓄積され、ゆがみが限界に達すると断層面を境に急速にずれ動く。ずれの衝撃が地面に伝わり、地面が揺れたものを「地震動」や「地震」と呼ぶ。震動の強さは「震度」で表す。観測する地点によって「震度」は異なる。の特徴は何ですか。

「地震を起こす活断層かつて地震を引き起こし、今後も同じような活動をする可能性がある断層。断層の中でも、過去の一定期間に繰り返し動き、地震を引き起こした断層は、将来も同じように活動する(ずれ動く)可能性があると考えられている。日本ではおよそ2000の活断層があるとされる。は陸地にも海にもあり、新潟地震は海域、中越地震は内陸の活断層が震源だった。新潟ではいろいろなタイプの地震に伴う災害が起きている」

「新潟地震では粟島での隆起、津波地震などによって引き起こされた海水の変化が波として広がっていく現象。地震が起きると、震源付近では地面が押し上げられたり、押し下げられたりする。海底面の変化は海底から海面までの海水全体を動かし、海面も上下に変化する。波が高くなり、陸地に到達して遡上すると被害が大きくなる。や液状化水分を多く含んだ砂質の地盤が、地震による強い揺れで液体のように流動化する現象。地表に水や砂が噴出したり、地盤が沈下したりする。土管やマンホールが浮き上がることもある。埋め立て地や干拓地など、緩い砂質で地下水位が高い場所で起こりやすい。条件を満たせば内陸でも発生する。1964年の新潟地震では橋や鉄筋コンクリートの建物といった大型構造物が崩れ、対策工法の開発が進むきっかけになった。阪神大震災や東日本大震災でも発生した。、県営アパートの倒壊や昭和大橋の落下などさまざまな事象が起きた。石油タンク内で油が揺れるスロッシングと、それに伴う火災もあり、地震で何が起きるのかを研究する上で重要な地震だった」

-能登半島地震では、新潟市で液状化被害が甚大でした。

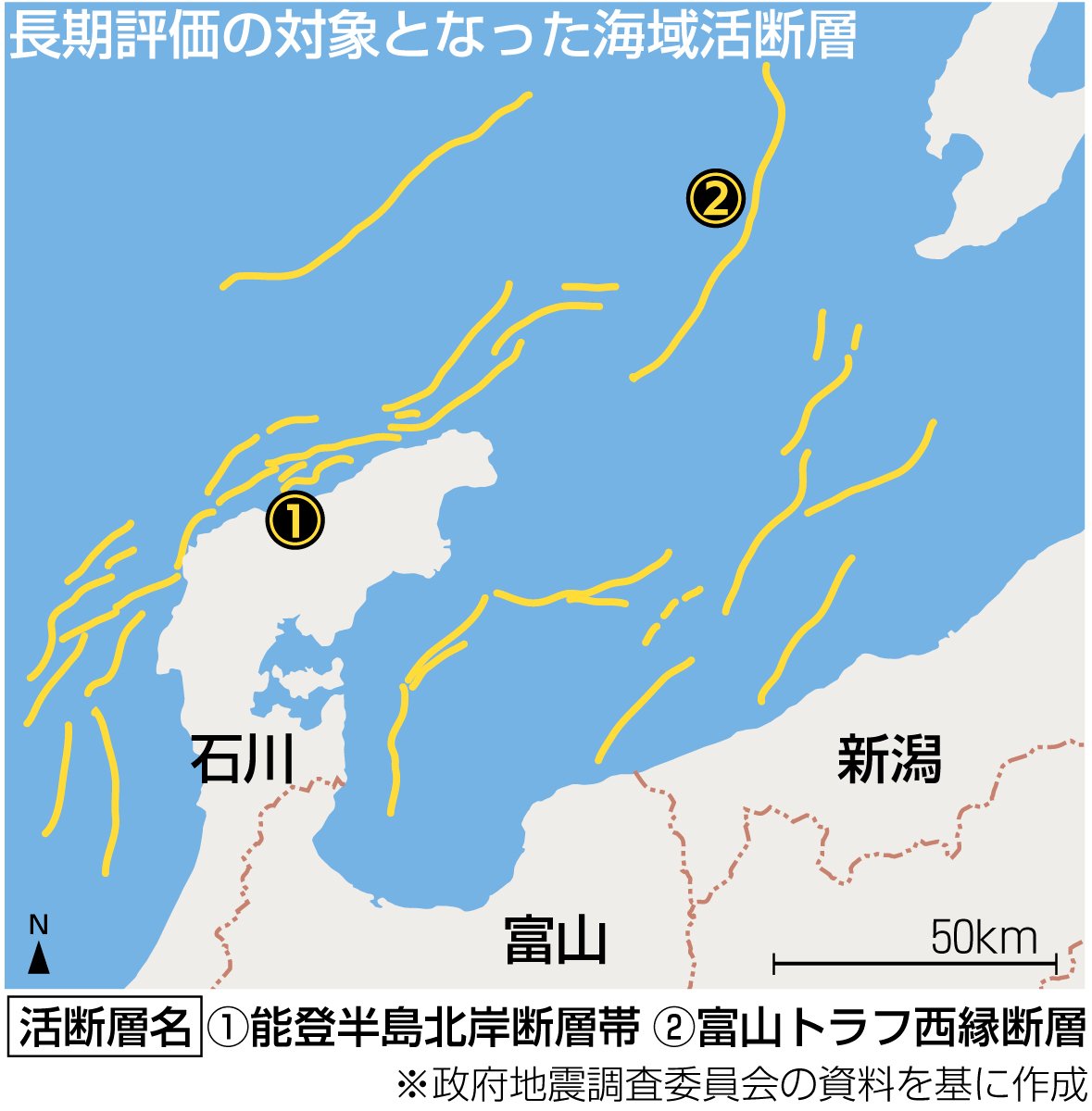

「能登半島地震を起こしたのは『能登半島北岸断層帯』=下の図の(1)=だった。石川県から離れた新潟市で、新潟地震とほぼ同じ場所で液状化した。ただ石川県や富山県の被害に比べ、新潟の液状化被害は全国にあまり知られていないようだ」

-活断層は数千年単位の間隔で動くとされます。地震を知るには断層の活動履歴の把握が重要です。

「内陸については、地震が起きると...