◎新潟日報生成AIがポイント紹介!

能登半島地震で液状化被害を免れた地域が新潟市に? その理由は、通船川の治水対策にあるかもしれない。河川水位を調節することで、液状化を防いだという仮説が浮上。しかし、専門家は「まだ検証が必要」と釘を刺す。一体何が真実なのか? 液状化を防いだ"かもしれない"治水の秘密に迫る!

能登半島地震で液状化被害を免れた地域が新潟市に? その理由は、通船川の治水対策にあるかもしれない。河川水位を調節することで、液状化を防いだという仮説が浮上。しかし、専門家は「まだ検証が必要」と釘を刺す。一体何が真実なのか? 液状化を防いだ"かもしれない"治水の秘密に迫る!

新潟県内の土木関係者の間で、とある仮説が話題になっている。新潟市東区の通船川流域について、排水機場で河川水位を調節する治水対策がなされていたことで、能登半島地震による液状化を防いだ、との仮説だ。河川水位が下がれば、周辺の地下水位も下がるとして、県の関係者が液状化が起きづらくなる可能性を示唆。専門家は検証の必要性を指摘している。(報道部・奥村直之)

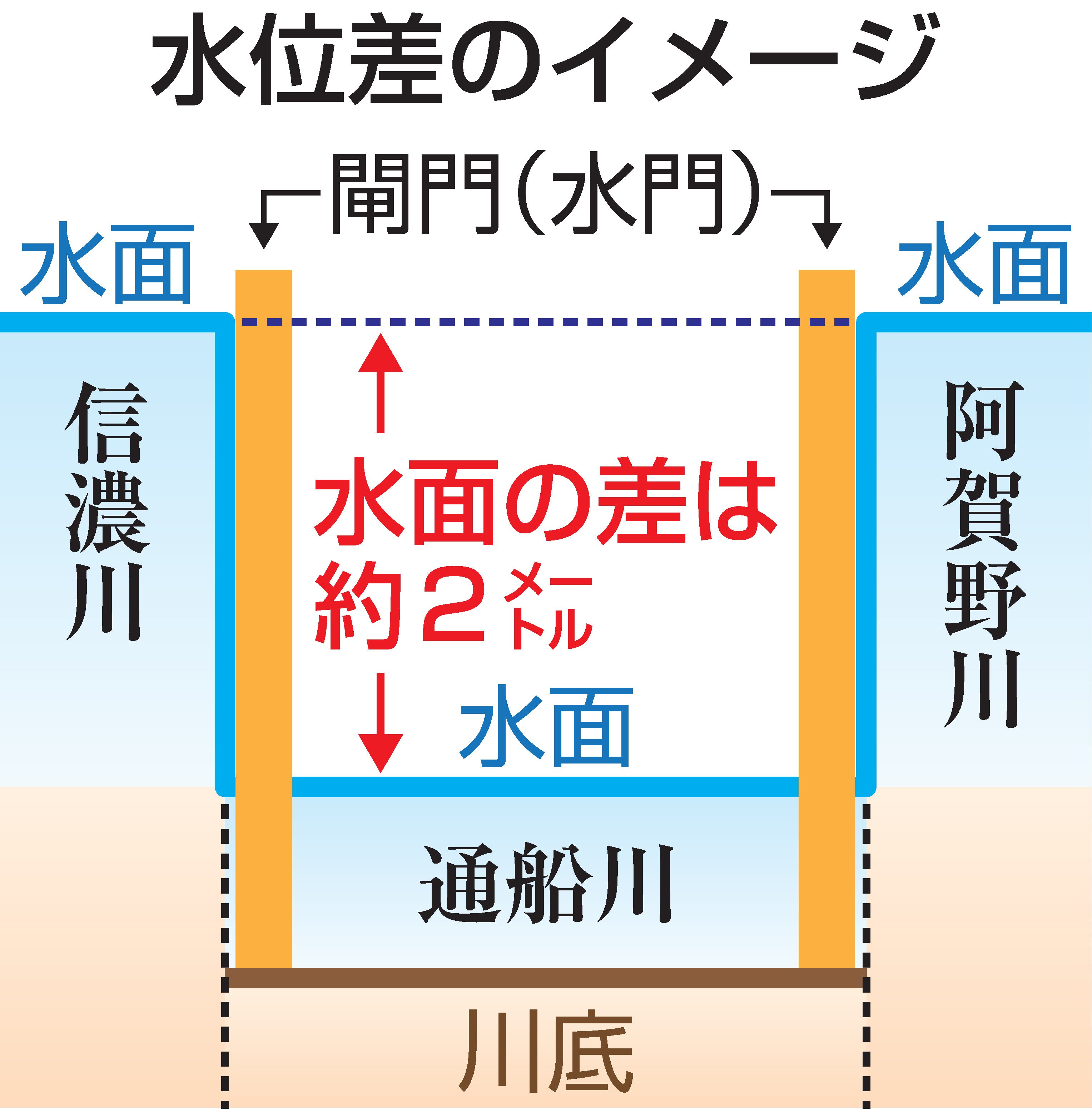

通船川は阿賀野川から分かれる川で、東区の北部を横断して信濃川に合流する。元々は阿賀野川の旧河道で、現在は両端に水位を調整する閘門(こうもん)排水機場があり、自然流下できない川だ。

通船川周辺は海抜ゼロメートル地帯で、1964年の新潟地震直後は流入した河川水で長期にわたって浸水した。堤防による従来の治水を見直すきっかけとなり、対策として川底を掘り下げ、排水機場で河川水位を調節する「低水路方式」に切り替わった。

新潟県新潟地域振興局地域整備部によると、通船川の排水機は常に稼働しており、海面と比較した水位でマイナス1・65メートルを維持。直結する信濃川と阿賀野川の場合はプラス0・65メートルのため、排水機がなければ2本の大河から通船川に大量の水が流れ込む格好になる。

この通船川の治水対策を巡り、2月に新潟市で開かれた河川防災フォーラム(NPO法人水環境技術研究会主催)で、同地域整備部副部長の南波宏明さん=4月から小千谷維持管理事務所長=が、昨年1月に発生した能登半島地震との関連について発表。「(治水対策が)周辺の地下水位低下に寄与し、液状化を防ぐ要因になった可能性がある」との仮説を紹介した。

国土交通省の「液状化しやすさマップ」によると、...

残り3779文字(全文:4479文字)