本間文庫の書棚の前に立つ高橋真理子さん。手にしているのは、この時季にお薦めという新潟銘醸の「冬将軍 純米にごり酒」と、高の井酒造の「蔵人の盗み酒 無濾過(ろか)吟醸原酒」

新潟のうまい酒と肴(さかな)を求めてふら~り、ふらり。酒席で人生の多くを学んだ新潟日報社の森沢真理・特別論説編集委員が、酒や肴、酒にまつわる出会いをつづるコラムです。にゃんこの「おかみ」もご一緒に!

× ×

新潟市の本町通りを白山神社に向かって歩く。銭湯いずみ湯を過ぎ、左の小路を入った所に「本間文庫にいがた食の図書館」(会員制)がある。新潟を代表する食文化研究家で新潟県立女子短大(現新潟県立大)名誉教授、本間伸夫(のぶお)さんの蔵書約1千冊を収蔵し、昨年6月にオープンした。併設されたブックカフェ「つきうえ」では、新潟の地酒やちょっと珍しい肴が楽しめる。本とお酒、肴の三重奏。これは、行かねばなるまい。

新潟市中央区本町通1の「本間文庫にいがた食の図書館」の案内。本町通りから見える

運営する高橋真理子さん(57)=ニール代表=が、にこやかに迎えてくれた。ニールは、新潟の食や酒などの魅力を発信する季刊誌「新潟発R」を発行している。膨大な蔵書の整理に困っていた本間さんに相談され、新潟日報のクラウドファンディング(CF)を使って民家を改造、文庫の開設にこぎ着けた。

きょうのお目当ては、「せんぞうぼうそば」(600円)。佐渡赤泊の郷土料理だ。戦後の食糧難から生まれた。大根でそばをかさ増したもので、近年は佐渡でもあまり作られなくなっているという。私も食べたことはない。

「お酒を飲みながら、待っていてくださいね」と高橋さん。出す銘柄は季節で変わり、年内は小千谷市の2蔵。新潟県内のカップ酒もある。せんぞうぼうに合う酒を聞いたら、小千谷市・高の井酒造で造っている「伊乎乃(いおの) 特別純米」を勧めてくれた。これを含む3種飲み比べセット(千円)を注文する。

高の井酒造の3種飲み比べセットをついでもらい、そばができるのを待つ

書棚には本間さん編著の「聞き書 新潟の食事」をはじめ、その全都道府県版がそろっている。発酵食文化や北前船の歴史まで、書籍は多彩だ。年老いて自分の世話が難しくなったら、図書館のある施設で暮らしたいな。カフェ兼居酒屋もあり、お酒を飲みながら本の話ができたらいい。

ページをめくりつつ、空想を広げていたら、温かなそばが運ばれてきた。空いりして水分を飛ばした千切り大根と、すった黒ゴマをあえたものがそばに乗せてある。薬味はユズとネギ。丼から、ふわりといい香りが立ち上る。「つゆの味付けはしょうゆだけ」と聞き、驚いた。だしは、佐渡の焼きあご(トビウオの焼き干し)と干しシイタケ、昆布を前日から水に漬けて取ったそうだ。素材の力はやはり、すごい。

大根とゴマがたっぷりの「せんぞうぼうそば」。家庭で作るなら、市販のあごだしを使ってもOK

「雑誌の取材で出合った新潟の郷土料理をここで作り、守っていきたいと思っています」。高橋さんは言う。せんぞうぼうのほかに「けんさん焼き」も出している。ご飯におかずみそを塗って焼くもので、小千谷市や上越市などに伝わる。

新メニューに考えているのが、旧西蒲原郡西川町(現・新潟市)に残るいなりずしの変わり種、「麩(ふ)ずし」だ。油揚げの代わりに、県北の丸い「岩船麩」を甘じょっぱく煮て裏返し、すし飯を詰めるとか。これも食べたことがない。また来なくては。

◆主役を「そば」で引き立てる、名バイプレーヤー「伊乎乃」

「伊乎乃」は小千谷を含む魚沼地域の古名。大阪の酒類販売業、モトックスと高の井酒造の共同開発によって誕生したブランドだ。料理の味を引き立て、主張し過ぎない「名脇役」であることを、コンセプトにしている。

「伊乎乃 特別純米」(720ミリリットル、1353円)は、魚沼産の酒米五百万石を使用した。食の安全や環境保全に取り組む農場に与えられる「JGAP(ジェイギャップ)」の認証米だ。

高の井酒造の飲み比べセット。中央が「伊乎乃特別純米」

同酒造総務部長の大久保剛さん(52)によると、この酒が目指す味わいは「究極の食中酒」とか。「穏やかな香りと、淡麗でソフトな飲み口、後からふわっと湧き上がるうまみがポイントです」

合わせる肴として大久保さんが勧めるのは「へぎそば」。そういえば、小千谷はそばの本場だ。せんぞうぼうと合うのも当然か。

◆[こぼれ話]米王国・越後にそばあり!

ユニークな新潟そばの数々

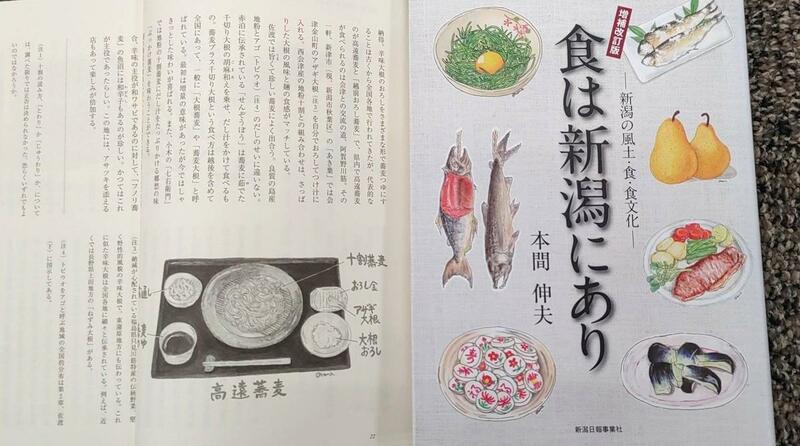

本間伸夫さんの著書で求めやすいのは、2010年に増補改訂版が出た「食は新潟にあり」(新潟日報事業社・現在は新潟日報メディアネット、1760円)だろう。新潟日報連載に加筆修正した。新潟の食はコメの印象が強いが、本書の冒頭を飾るのは「新潟の蕎麦(そば)」の項目だ。

新潟の蕎麦は「思いのほか、変化に富んでいて、ユニーク」なのだという。異色のつなぎとして知られるのが、小千谷や十日町といった繊維産地で使われていたフノリ。オヤマボクチ(山ゴボウ)や自然薯(じねんじょ)を使う地域もある。

本間伸夫さんの著書「食は新潟にあり」

「変化に富んだ食べ方」として紹介されている一つが「高遠(たかとお)蕎麦」。高遠は長野の地名で、おろした辛味大根を蕎麦つゆに入れる。本間さんは旧東蒲原郡上川村(現・阿賀町)で初めて出合った。東蒲を治めていた会津松平家の始祖、保科(ほしな)正之が高遠から来たと聞き、「納得した」という。

佐渡では「旨(うま)くて珍しい蕎麦によく出合う」。「良質の島産地粉とアゴだし」のせいに違いない、と推察している。せんぞうぼうのような「蕎麦プラス千切り大根」という組み合わせは、越後を含めて全国にあり、大根蕎麦や蕎麦大根と呼ばれている。

× ×

「食は新潟にあり」の問い合わせは、電話025(383)8020、新潟日報メディアネット出版部。

◆[お買い物と見学info]

◎本間文庫にいがた食の図書館 新潟市中央区本町通1番町178-3MAY1階。カフェにはオリジナルブレンドのコーヒーやおやつもある。利用は会員登録の上、事前予約を。初回来館時に会員登録をすることも可能。詳細については、電話090(2952)5080(高橋さん)に問い合わせる。

本間文庫の外観。緑色の壁がトレードマークだ

◎高の井酒造 新潟県小千谷市東栄3丁目7番67号、電話0258(83)3450

× ×

「還暦記者の新潟ほろ酔いコラム」(略称・新潟かんほろ)は原則第2、第4金曜にアップ。次回は16日に「雪椿のワイン『深雪花』誕生」を公開する予定です。

▽noteはコチラ(外部サイト)

https://note.com/kanhoro

▽「さけ」は「酒」だけにあらず!

新潟で働きたい若者を応援する、「酒」ならぬ「にいがた鮭プロジェクト」はこちらから。