持続可能な社会を目指す国際目標SDGsの実現に向けて、新潟日報社はSDGsを学ぶ県内の小中学校などの教育機関を支援する「みらいの大人の応援プロジェクト」を実施し、2022年度は5校に対して支援を行った。各校の取り組みの内容を紹介する。

① 佐渡市両津小

加茂湖の生態系守る

佐渡市の両津小では隣接する加茂湖の環境問題について学び、生態系を守る人材育成を進め、SDGsの目標達成を目指した。

水中ドローンを使って加茂湖の湖中を調査する両津小の児童

活動したのは両津小の5、6年生計38人。佐渡市教育委員会ジオパーク推進室から講師を招き、水中生物の調査を実施。腰まで水につかりながら網でカニや魚を採取した。

また潜水ドローンを児童自らが操縦し、湖中や湖底の様子を観察。潜水工事・調査の「佐渡潜水」を講師に迎え、環境保全の工夫に耳を傾けた。水中観察で児童は、底に近いほど透明さを増す様子に驚き、「(観光などで)訪れた人がドローンで水中を見られたらいい」「島に住む人もこの様子は見たことがないのでは」と語り、自然環境への理解が進むことに期待を寄せた。

今回の学習のまとめとして児童はSDGsにならい、対話をしながら、加茂湖版の「SKGs」をつくった。今後は、同小の下級生に活動を引き継ぎ、島内外の多くの人が加茂湖に関わる仕組みを考えられたらいいとしている。

同小の活動を指導した斎藤紗織教諭(42)は「子どもたちは、身近な存在の加茂湖を多面的に、対話を通して思考し未来に向けた行動を考えていた」と振り返っていた。

② 新潟市北区早通南小

水と暮らす地域学ぶ

新潟市北区の早通南小では、身近な環境問題について学び、地域の暮らしに密接な関係がある水をテーマにした学習活動を進めた。

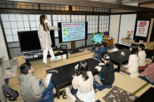

福島潟の四季折々の美しさを歌った「水鏡」をビュー福島潟で合唱する早通南小の児童

野鳥が多く飛来する福島潟。その水を海へ放出している新井郷川が校区内に流れている。同校の4年生91人は、地元の郷土史研究者をはじめ、郷土博物館学芸員や、ビュー福島潟のレンジャー(自然指導員)らを講師に招き、川にまつわる地域の歴史、水の恩恵、干拓の歴史について知識を深めた。

校外学習では福島潟周辺を散策。野鳥の生態について「潟がねぐら、田んぼがレストラン。両方がそろうこの地域には、多くのハクチョウが飛来する」などとレンジャーから説明を受けた。また児童らは新潟市の音楽祭にも参加。ビュー福島潟の名誉館長・加藤登紀子さんが作詞・作曲し、福島潟の四季折々の風景を歌った「水鏡」を合唱で披露。地域の自然の美しさや文化をアピールした。

児童の活動を指導してきた同小の渡辺ゆみ子教諭は「子どもたちは身近な問題から地球温暖化にも思いをはせるようになった。また地域住民との関わりにも喜びを感じ視野を広げていた」と話していた。

③ 新潟市中央区鳥屋野小

無駄にしない心実践

新潟市の鳥屋野小は5年生児童192人が、学校田での米作りと販売に挑戦し、スーパーや直売所で食品ロス削減を呼び掛けるなど食の側面から、「もの」と「人」の関わりを学ぶことでSDGsの目標達成を目指した。

稲わらを使ったほうきや縄ないなどに挑戦した鳥屋野小の児童

地元農家やJAの協力を得て学校田を使い田植えから稲刈りまでを体験。安全で安く安定的な供給を求める消費者の声に応える農家の思いに触れた。また地元の天然記念物「鳥屋野逆(さかさ)ダケの藪(やぶ)」の間伐材と家庭で不要になった服を使ってかかしを製作した。

収穫した米は地域住民に販売した。売上金の一部は大雪被害に遭った逆ダケ保全に寄付。残った稲わらを使いミニほうきやわら細工を地域住民と作り、資源の有効活用や伝統の継承も学んだ。児童からは「無駄にせず再利用すればすてきなものに生まれ変わる」という声が上がった。

ほかにも食品ロスを削減するレシピのチラシを手作りし、近所のスーパーや直売所に配布した。

田村悠太教諭(28)は「問題を身近な食に絞ったことで、子どもたちは『自分ごと』として具体的にとらえることができた」と学習の成果を挙げていた。

④ 新潟市中央区高志中教校

鳥屋野潟の魅力発信

新潟市の高志中等教育学校は近所にある鳥屋野潟の保全活動をテーマに掲げた。水質や生態系を調べ、海や陸の豊かさを守るSDGsの目標達成を目指した。

鳥屋野潟でごみ拾いをする高志中等教育学校の生徒ら=新潟市中央区

活動は同校のSDGs推進委員会に所属する1年生から5年生(高校2年生)まで延べ80人の生徒が参加した。

鳥屋野潟をかつてのような「市民の憩いの場」に復活させようと、地元や行政、漁協などと協力してごみ拾いを行った。清掃活動後は三つのグループに分かれて「ごみの分布状況」「捨てられる原因」などを話し合った。ごみ拾いをスポーツに見立て、拾った量などを競うイベント「スポGOMI甲子園2022・県大会」で初優勝も遂げた。芸術家と連携しごみに漆を塗るワークショップも開催。SDGsの活動を楽しみながら続けてきた。

今月には漁協と協力し、潟のコイやフナなどを漁で取り、漁師小屋で調理して味わうなど食の面からも鳥屋野潟の恵みを堪能した。

同校の安部裕太朗教諭(35)は「身近なものへの驚きや楽しさを感じることで、生徒が気軽に参加するようになった。これからはさらに多くの生徒へ輪を広げたい」と次を見据えていた。

⑤ 長岡市中之島中央小

自慢の米 地元の誇り

長岡市の穀倉地帯にある中之島中央小は5年生61人が、地元の自慢の米について学び、同小や同市の複合施設「アオーレ長岡」で地域住民を対象に収穫した米の販売を行った。

長岡市のアオーレ長岡で米を販売した中之島中央小の児童

米を取り上げた理由は、貧困をなくすなどSDGsの三つの目標を達成するためだ。学校田の持ち主など地元農家らを招き3回にわたりインタビュー。また地元で生産した米を多くの地域住民に知ってもらい、食べてほしいとして、昨年11月、地域のサポーターを交えたアオーレ長岡での販売を皮切りに、今年2月には同小でも販売活動を行った。

アオーレ長岡での販売には多くの住民が来場。児童らは「おいしい地元の米を買ってもらえてうれしい」「米づくりの大変さを知り、もっと大切に食べていきたい」などと感想を述べていた。米の売上金の一部はバングラデシュの学校建築の資金として寄付される。

また同小ではごみの発生量や、給食の食べ残し量を減らす取り組みも行った。

同小の大滝亮子教諭(27)は「子どもたちは米作りの喜びや大変さの経験を通じて、地域に対してためになることができるのだと実感したはずだ」と総括していた。

県内の小・中学、高校などで進められているSDGsに関連した学習や実践的な取り組みを応援する新潟日報社のプロジェクト。企業・団体の協賛を受け、2022年度は5校を支援した。

SDGsは2030年までの持続可能な開発目標として、2015年9月に国連サミットで採択された。「誰一人取り残さない」を基本理念に、貧困や不平等の撲滅、質の高い教育の確保、産業基盤づくり、気候変動対策、生物多様性の維持など幅広い分野で17のゴールと169のターゲット、232の指標がある。

企画・制作/新潟日報社統合営業本部