1945年8月15日の終戦から78年となった。戦争を経験した人が少なくなる中、新潟日報社は当時の日記や手紙を募集した。寄せられた記録には、必死に生きた市民の生活や、若い兵士が戦地から家族を思う言葉がつづられていた。太平洋戦争を手記や証言からたどる。

× ×

「正午 ラヂオにより休戦の大詔を拝す。三國宣言を受諾のこと。国民はぼんやりしている。何をやる勇気もないのだ」

1945年8月15日、片貝村(現新潟県小千谷市)出身の翻訳家で、戦前のベストセラー「フランス破れたり」を翻訳した高野彌一郎さん(1902〜92年)は、日記にこう記した。

広島、長崎への原爆投下やソ連の対日参戦の事態を受け、日本は8月14日、ポツダム宣言を受諾し、連合国に降伏することを決めた。翌15日正午には昭和天皇が国民に「玉音放送」で終戦を知らせた。

翌16日の高野さんの日記には、村の飛行場に関する記述があった。

「基地が建設されつゝあったのだが、今日はもうその兵隊たちは武装解除された。ドラム罐(かん)だとか、その他のものがどん〱どこかへ運ばれていく」

敗戦の虚無感、そして慌ただしく時代が回ったことが伝わってくる。

太平洋戦争開戦時に39歳だった高野さんは出征せず、東京で空襲を体験し、44年に片貝に疎開した。日記には息子の成長や戦時の最高統帥機関「大本営」が発表する戦果、食料確保に苦心する様子をつづっている。

太平洋戦争は41年12月8日、長岡市出身の連合艦隊司令長官、山本五十六が指揮した真珠湾攻撃などにより始まった。37年から続いた日中戦争が長期化し、閉塞感に包まれていた日本にとって、奇襲攻撃の成功と米英との開戦の報は、歓迎の声で迎えられた。

「立ち上りがとてもあざやかだ。その分でいつまでも続くとは思わぬが(中略)とにかくありがたいことだ」(41年12月9日)

高野さんの記述からは、常勝は続かないと冷静に見ながらも、奇襲成功に喜ぶ様子がうかがえる。

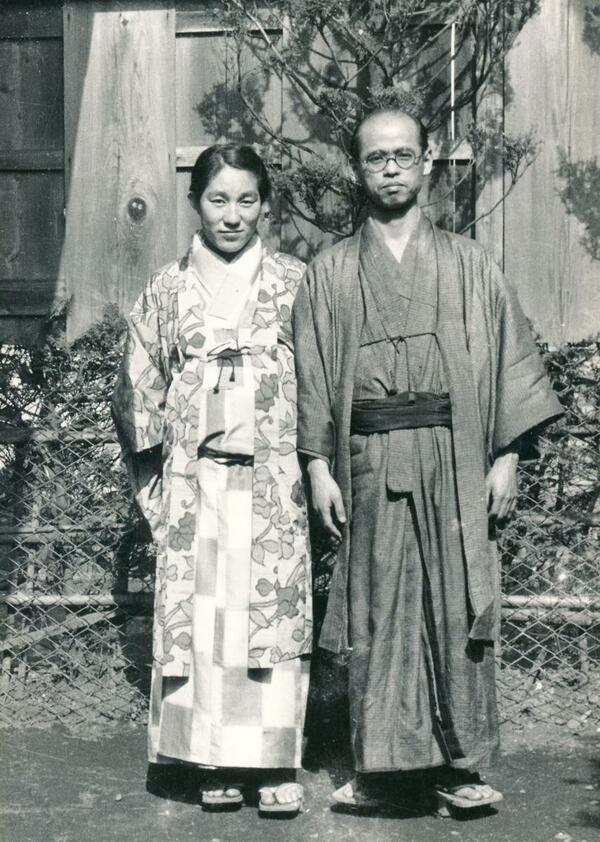

高野彌一郎さんと、長男荘平さんの出産を控えた妻・喜美さん=1941年、東京・中野の自宅

来迎寺村浦(現長岡市)出身の日本画家、西脇慶弥さん(1921-2003年)も、開戦の日の日記に日の丸を描き、興奮した様子で思いを記している。

「待ちに待った臨時ニュスの知らせ」「遂に日本は起ったかと涙のにじむ感がする」(41年12月8日)

開戦後、半年ほどは日本軍の快進撃が続き、国民は戦果に沸いたが、長くは続かなかった。42年6月5日からのミッドウェー海戦では空母4隻を失うなど大敗。次第に物資や兵力の不足に悩まされるようになった。

高野さんは、戦後の47年から旧制長岡中学校(48年に長岡高校)で英語教師の職に就いた。長岡中出身の作家で昭和史に関する多くの著作を残し、2021年に亡くなった半藤一利さんも教え子の1人だった。半藤さんは、高野さんに「タコ」のあだ名を付けて親しんだという。

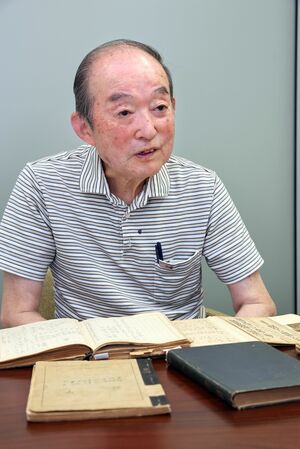

高野さんの長男、荘平さん(82)=長岡市滝谷町=によると、戦後、高野さんは開戦に反対したとされる山本五十六について「反対なら真珠湾攻撃をしなければよかった」などと生徒に語っていた。

荘平さんは「開戦時は父だけでなく、国民全体が沸き立っていたのだろうが、父の日記からは、食料難などで戦争がいかに市民の日常を犠牲にしていたかが分かる」と静かに話した。