能登半島地震の震源断層に連なる佐渡沖に近い活断層かつて地震を引き起こし、今後も同じような活動をする可能性がある断層。断層の中でも、過去の一定期間に繰り返し動き、地震を引き起こした断層は、将来も同じように活動する(ずれ動く)可能性があると考えられている。日本ではおよそ2000の活断層があるとされる。について、本震政府の地震調査研究本部では「最初の地震(最も大きな地震)」と説明する。一連の地震の中で最も規模の大きいものを指す場合もある。や一連の余震最初に発生した地震(最も大きな地震)に続いて発生する小さな地震。余震の規模は本震のマグニチュードより1程度小さいことが多いとされる。本震と近い規模で発生することもある。余震の中で最大規模の地震を最大余震という。本震で倒壊しなかった家屋などが余震で崩れることもあるため、注意が必要。本震が発生する前に本震の震源域となる領域で発生する地震を「前震」という。でも動きが少ないことから、割れ残っている(ずれていない)可能性が高いことが1月26日、分かった。地震の規模を示すマグニチュード(M)地震そのもののエネルギー(大きさ)を示す。マグニチュードが「1」大きくなると、約32倍のエネルギーとなる。「2」大きくなると、32×32で約1000倍のエネルギーとなる。「震度」は場所によって異なるが、マグニチュードは地震そのものの大きさを表すため、どこでも同じことになる。が大きい地震がそれらの断層で発生した場合、新潟県には最大で3メートル程度の津波が押し寄せる恐れがある。専門家は「警戒は必要。地震が起きた際の避難方法や救援態勢を不断に確認し、地域で共有することが命を守ることにつながる」と指摘している。

日本海側の地震に詳しい東京大学地震研究所の佐藤比呂志名誉教授(68)=構造地質学=が新潟日報社の取材に対し、明らかにした。

政府の地震調査委員会は能登半島地震の震源断層に関し、能登半島の北東から南西に延びる150キロ程度の逆断層と推定している。複数の活断層が関連した可能性が高いという。

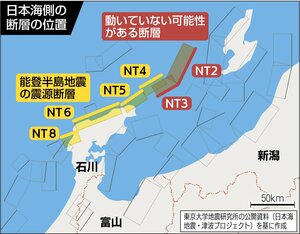

佐藤氏によると、能登半島側のNT8、NT6、NT5、NT4の断層が今回の震源断層に該当する=図参照=。東大地震研によると1・2〜4・1メートルほどの断層のずれ(地震によって断層が動いた距離=すべり量)があった。

一方、この震源断層に連なり、能登半島と佐渡の中間に位置するNT3とNT2の活断層を分析するとほとんど動いていなかった。

その上で、NT3と2の二つの活断層が連動するようなM7クラスの大きな地震が発生すると、「佐渡を含めた新潟県内の沿岸部に、最大約3メートルの津波が押し寄せる危険性がある」と警鐘を鳴らす。10分以内に到達するとの見方もある。

NT3と2の周辺海域では、1月9日の夕方に長岡市で震度5弱を観測する余震が発生した。大地震の前兆ではないかと不安視する声もあるが、余震回数は減っている。気象庁によると、本震があった1月1日は震度1以上の余震は計359回だったが、1月25日は計6回だった。

NT3と2について、佐藤氏は「動かない可能性も、動く可能性もある。日本海側の断層は解明できていないことが多い」と説明。非常に大きな地震が発生した場合、「揺れや津波、地滑り、液状化など複合的な災害に備える必要がある」と住民に注意を促す。

また、自治体に対しては地域の防災計画、避難計画などを定期的に更新し、広く周知する重要性を説く。

最大震度7を記録した能登半島地震は、同じく最大震度7を観測した中越地震と被害が似ている部分があるとも指摘。能登も中越も傾斜した逆断層の地震で、地割れが発生した。震源の真上に家屋や市街地が広がっていたため、被害が拡大したという。

× ×