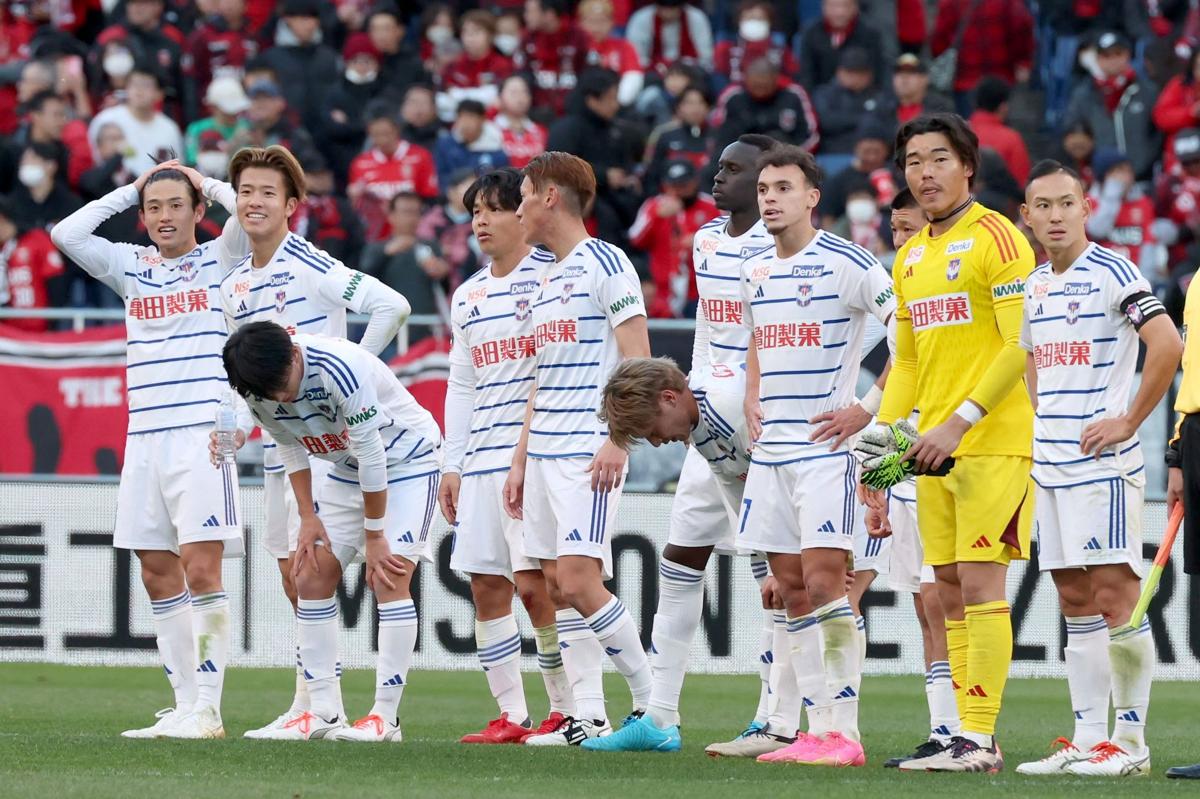

J1アルビレックス新潟は12月9日、新潟県聖籠町で松橋力蔵監督の今季総括会見を開いた。目標に「てっぺん」を掲げたシーズン。YBCルヴァン・カップは準優勝だったが、リーグ戦では10勝12分け16敗と苦戦。最終節までJ1残留が決まらず、16位に終わった。中野幸夫社長は最終戦後、松橋監督への4季目となる続投オファーを明らかにしたが、松橋監督は会見で去就を明言しなかった。リーグ戦とカップ戦を並行して戦う「不安定感」などを語り、「巻き返すためのくさびが打てなかった」と今季の後悔を口にした。

- J1アルビレックス新潟、松橋力蔵監督の退任を正式発表

- 図表と合わせて振り返る今季のポイント

- ~力蔵語録~ 新潟を導いた松橋力蔵監督の3年間、記憶に残る言葉たち

- 連載[薄氷の残留]<1>試合終盤に“悪癖”、幾度も勝ち点取りこぼし

- 連載[薄氷の残留]<2>好調ムード一転4連敗…リーグ戦終盤で迷走

- 連載[薄氷の残留]<3>衝撃の移籍、けが人続出…選手起用に苦心

- 連載[薄氷の残留]<4>昨シーズンの姿はどこへ?データで探る“悪化”

- 連載[薄氷の残留]<5>”J1最少”の人件費… 資金確保へ

以下、会見のほぼ全内容

Q「てっぺん」を掲げたシーズン。残留争いとなってしまったが、その目標と結果のギャップについて。

A両方、後光が差す光も一瞬見えたし、闇から出てくる光がちらつくような、アップダウンが激しかったわけではないが、両方が見えたシーズンだった。

Qリーグ戦とカップ戦の結果の差は。

Aさまざまな要因がある。ただリーグ戦で言うと、連勝する機会が非常に少なかった。いろんな大会が並行して行われる中でチームの勢いが…。それが最終的な順位につながっている。

Qピッチ上でプレー自体の実現度合いは。

Aプレーは全てがネガティブではない。リーグ2年目の難しさはあったかもしれないが、選手それぞれの良さ、トライもあった。僕自身は手応えも感じている。

Q結果がなかなか出なかったが、監督として成果として得たものは。

A得るものは必ずあると思うが、ぽっと出てくるものではない。どこまで続くか分からない仕事で、おそらく振り返ったときに自然に感じられるのでは。ニュートラルな状態を保てるほうではあるが、やはり揺れ動いた時間はあった。そこでも取り乱したり、方向性を見失ったりとかはなかった。チームや選手、スタッフだったり、支えられてやってこれた。僕自身が得たというより、周りに与えられたという感じ。

Qシーズン序盤、新井直人選手の移籍の影響は。

A僕はそこは特に頭にない。十分やれる選手は僕はいると思っている。彼も相当悩んで移籍したと思うが、選手としての成長につながる場面であったかなと思う。

Q後半戦は選手が固定された印象だが。

A勝ち点をどう取って行くかから逆算し、腹をくくって覚悟を持って判断した。どういう戦術か、どう点を取って守るか、考えた結果、より固定されたと思う。

Q前半戦はけが人が多い中でルーキーが結果を出すなど、全員が戦力として戦えた。

A自分の経験から、やっぱり全員が戦力というのは単純に言葉が一人歩きして困る部分もあるんですけど、全く無条件ではないということ。決められた可能性をどう引き出してもらうということが僕は大事だと思っている。現状をある程度、自分の中で想定したチャレンジではあったと思う。選手自身も得たチャンスというものを必死にやってくれた結果が活躍につながったと思う。自分の経験の中から可能性をどうやって引き出していくかっていう、そういう頭が働く癖がある。ある程度の序列はあるが、そういう中で出場してくれた選手がいることによって、そのやり方や可能性の引き出し方は間違ってもないのではないかと思わせてくれたというところはある。それは苦労ではない。

Q予算が限られた地方のクラブ。勝つことと育てることのバランスは。

Aもちろんチームを勝たせて一番高いところに導く。それには選手の能力を引き出すことが大切。ステップアップして出て行く選手もいるが、彼のため、選手としての将来、可能性を引き出すという話なんで。その中で思考を巡らせてやってきた。3試合分の戦術ボードがあるが、「いじっていいよ」と言って、コーチの手で翌日ガラッと変わっているときがある。こういう考えもあるんだと思うこともある。「ないね」っていうこともある。(勝つことと育てること)両方を求めなければいけないし、どっちかを言い訳にしてはいけない。「てっぺん」を目指すといったが、クラブの予算のことを耳にすることもある。やってる我々は、必ずしも(予算と結果が)つながらないという思いが先行している。だが実際は予算多いクラブがそういうところにいる。それは海外だと顕著。育てるクラブがあって、トップの3、4クラブがはっきりしている。でもJリーグは可能性があるんじゃないかというリーグ。そういう中で、自分の中ではあいまいにしたくない。ネガティブに針が振れると、前に踏み出せない。やはり両方の可能性を見出していくことが大事だと思う。

逆算してスタイルが生まれる

Q新潟のサッカースタイルへのこだわりは。

A単純に、チームによって引いて守るチームもあり、前から来るチームもある。我々の選手の特徴もある。後ろでつなぐのは前にスペースをどう生み出すかが大事。そのスペースが最前列か、中間にあるのか、見極めながら。どうゴールを取るか、どういう選手がいるかということからの逆算で、このスタイルが選手の良さが生きると、自分たちしかできないものを積み上げてきた。ただ、理念は変えないけれど、手法は変えないといけない。評価される部分もあるかもしれないが、あだとなる部分もある。両方を受け入れる準備をしないと貫くことは出来ない。選手からも勝てないと疑念は出てくる。それでも、貫き通してくれる選手がいることが大きな理由。

Q監督かどうかは未定だが、来季のスタイルにはどんな希望があるか。

A僕が決めるかは別として、どういう選手がいるかが大事。そのスタイルを貫ける選手をそろえることが大事。特化しているかもしれないが、柔軟性も大事。そればかりではなく、うまく強みの一つになることも大事かなと。どこのクラブでもそうだと思う。

Qあらためて昨日残留を決めた思いは。

A何かを引きずる感じではなく、すごく苦しんで苦しんでという思いだったので、安堵感というかそれが漂っている感じ。ほっとした。家に帰ったら荷ほどきをして、変わらない自分だった。

Q16位に終わった結果について、要因は。

A起点になるところで肝になるファクターを選手にどう与えられるか大事だと思った。目がそろえば力を発揮してくれる選手たちだが、大事なときに伝えきれず、ちょっと後手を踏むことはあった。もしビルドアップを放棄すれば、前のスペースをいかせられない。全体が崩れない中で、小さなファクターをどう伝えるか。そのタイミングは自分の中で課題だった。攻撃にしても守備にしても。順位にしても下がったら下がりっぱなし、上がって上がってというところがなかった。その(起点となる)瞬間があったのはルヴァンの所、終盤にかけて。大きな課題、責任ではあった。

Q勝てないとき、選手から迷いのような言葉もあった。スタイルを貫くには。

A俺は変えないよと、変えるくらいだったらやめるって言った記憶はある。ここまで3、4年やってきたもの、周りからも期待されている、面白さはあると僕も感じる。悪くなって疑念が湧くことはあるが、まずは、どういい方向に持って行くかに頭を持って行くべき。全体に伝えるときは覚悟を持って発信している。論理的に説得するより、半ば強引に伝えたことはある。我々の強みだし、感情的になったこともある。

Q昨日、新潟駅に戻ってきた時の風景は。

A本当に皆さん優しいなと。一度も「何やってんだ」とか言われたことはない。心のどこかには皆さん思っているかもしれないが。自分たちだけではなく、サポートしてくださる方に同じような思いをさせてしまったのは申し訳ない。本当にありがたい気持ち。

Q長倉幹樹選手の1年間を見て。

A無限に可能性を秘めた選手。ハングリーで。彼だけに限らず、サッカーを続けていく上で常にハングリーでなければいけない。求め続けて、過去の自分を否定し続けないと成長しない。彼にはそれを感じる。ある意味新潟上がりの選手。得点もそうだが、守備のタスクでも強烈なインパクトを与えた。まだまだいける選手。常にハングリーで求め続けてほしい。

プレスの目線そろわず、大量失点

Q59失点。大量失点の時期もあったが、どう改善したか。

A強みだったハイプレスが、そこがある意味目線がそろわなくなってしまい、そこで奪いきれないボールが失点につながってしまうケース。それがリーグで最多。なぜ起きてるかというと、目線がずれ始めている。そこから少し戦い方を変えて...