新潟のうまい酒と肴(さかな)を求めてふら~り、ふらり。酒席で人生の多くを学んだ新潟日報社の森沢真理・特別論説編集委員が、酒や肴、酒にまつわる出会いをつづるコラムです。にゃんこの「おかみ」もご一緒に!

× ×

1930年代の銀座などを日本画で描いた新潟市出身の戦没画家、金子孝信(1915〜42)。実家の蒲原(かんばら)神社は旧沼垂(ぬったり)町の古社で、蒲原まつりで知られる。地元の醸造所、沼垂ビールは孝信のおいで宮司の金子隆弘さん(93)と協力し、孝信の「美人画」ラベルが付いたクラフトビールを造った。新潟市郊外にある市潟東(かたひがし)樋口記念美術館には、原画などの展示コーナーもできた。80年前に26歳で戦死した彼の作品は、古里の新潟で大切に守られている。(特別論説編集委員・森沢真理)

◆沼垂の古社・蒲原神社に生まれて―大切に作品守る古里

春に訪れた時は、約130本の梅が花盛りだった。いま、蒲原神社の上に広がるのは澄み渡る秋の空だ。

「昨年は、孝信の『美人画』ラベルが付いた2本のほかに、梅の実を原料にしたエールも造ってもらったんですよ。地元の沼垂地域を盛り上げたいという気持ちもありました」

隆弘さんがにこやかに迎えてくれた。今年は梅エールは造らなかったが、「美人画」ラベルの「恋すてふ」(前回の連載で紹介)と「新潟オールドデイズ」は、醸造所に併設された沼垂ビアパブの定番に育った。

2021年に発売された蒲原神社ゆかりの沼垂ビール3本。右から「新潟オールドデイズ」「恋すてふ」「梅エール」。梅エールは今年造らなかったが、来年は復活するかも=新潟市中央区の蒲原神社

孝信は、家族や故郷がモチーフの絵を残している。新潟オールドデイズのラベルは、隆弘さんの姉を描いた「女性像(金子サイ像)」が原画だ。隆弘さんも1938(昭和13)年夏とされる作品「子供達」で、モデルを務めた。いずれも蒲原神社に飾られている。

「新潟オールドデイズ」のラベルの元になった「女性像」の原画と、蒲原神社宮司の金子隆弘さん=新潟市中央区の同神社

「優しく、明るい人だった。いつも何か、描いていましたね」(隆弘さん)

孝信の残した「絵日記」を読むと両親や兄、姉たちから愛情を注がれ、すくすく育ったことが分かる。神職を継ぐよう期待されたが、洋画家になる夢をあきらめられず、実家への手紙で訴えた。専攻を日本画に変えることを条件に、浪人生活を経て東京美術学校(現・東京芸術大学)に入学する。当時、地方から「美校」に子どもを進学させるのは大変だったはずだ。それだけ、愛されていたのだろう。

1942年4月初旬とみられる金子孝信の出征前の記念写真。前列中央が孝信。これが家族との別れになった=新潟市美術館「金子孝信展」図録より

遺作とされるのが「天之安河原(あまのやすかわら)」(41年、所在不明)。第4回大日美術院展入選作で、神話を踏まえた時局画だ。級友の村田信一によれば、孝信は「俺は天の岩戸に帰ってゆくよ」と語ったという。中国湖北省の前線で戦死を遂げるのは、1年後のことである。

× ×

◇参考文献 金子孝信の絵日記刊行会「ある戦没画家の青春 金子孝信の絵日記」(Ⅰ〜Ⅴ)、新潟市美術館「金子孝信展」図録など

◆重厚な苦みと複雑な味わい、「自信作」に納得

古きよき時代の新潟、冬の情景をイメージして造ったという「新潟オールドデイズ」(アルコール分6%、330ミリリットル、605円)。沼垂ビール代表の高野善松さん(67)によると、商品の中で一番の自信作という。

イギリス発祥の「オールドエール」と呼ばれるスタイルで、北欧由来の酵母を使い、重厚な苦みと複雑な味わいが特徴。真冬にストーブの火を眺めながら飲むとうまそうだ。普段の晩酌は日本酒という金子隆弘さんのお気に入りでもある。

芸術の秋。安吾ちゃんもアートに興味がある?『にゃー』!

蒲原神社の梅で作った梅干し(非売品)をいただいた。梅干しを使った肴を考えてみたい。ビールにはソーセージなど豚肉を使った料理が合う。新潟県にはブランド豚の「越後もちぶた」もある。梅干しの赤と秋ミョウガの風味を生かしたソースを、軟らかく仕上げた豚肉と合わせてみよう。

◆[ほろ酔いレシピ]越後もちぶたに合わせるは、梅ソース

豚しゃぶのお味?モチのろんで「ウメー」

豚肉やサラダホウレンソウなどの材料

材料(2人分) しゃぶしゃぶ用の豚肉200グラム、豆モヤシ2分の1袋、サラダホウレンソウ少々、ソース材料(梅干し2個、ミョウガ2個、めんつゆとオリーブオイル各大さじ2)、酒大さじ2、塩と片栗粉少々

(1)豆モヤシはゆでておく。生で食べられるサラダホウレンソウは洗って切る。

(2)肉を広げ、塩と片栗粉少々を振る。水に酒を入れて沸かす。

(3)お湯が沸く間に梅ミョウガソースを作る。ミョウガをみじん切りにし、梅干しを包丁でたたいてつぶす。めんつゆ、オリーブオイルとあえる。

(4)お湯が沸騰したら、いったん止める(温度が高いと肉が硬くなる)。肉を1枚ずつ入れ、色が変わったら出す。温度が低くなってきたら、弱火で加熱する。

(5)(1)の付け合わせと肉を盛り、(3)のソースをかける。付け合わせは水菜でも。

【おまけ】しゃぶしゃぶをした後のお湯はだしが出ているので、スープに。ワカメ、モヤシを加え、中華用スープの素で味付けする。卵を入れて混ぜ、すぐ火を止める。

豚しゃぶの梅ミョウガソースとワカメ、卵のスープ

◆[酒のアテにこぼれ話]

新潟市潟東樋口記念美術館で作品を味わう

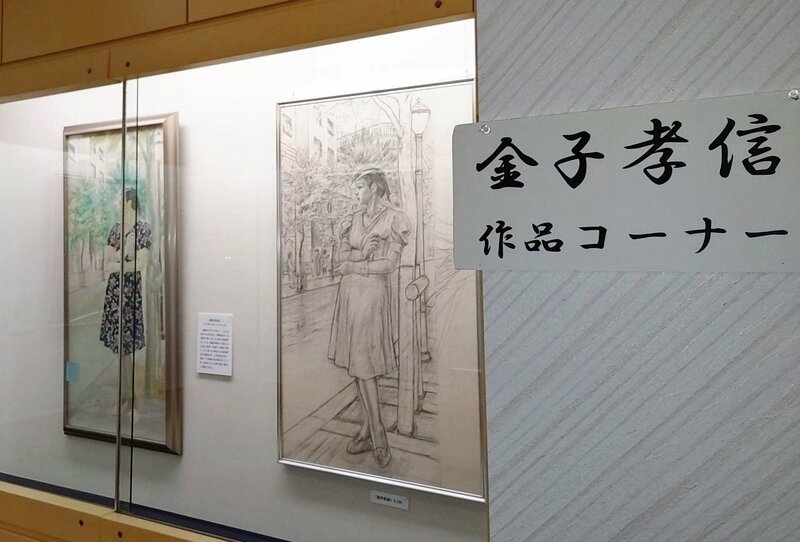

JR越後曽根駅からタクシーで約15分。金子孝信作品の展示コーナーを設けたのが、新潟市潟東樋口記念美術館だ。沼垂ビール「恋すてふ」のラベルになった「銀座裏通り」や「自画像」などが展示されている。

日本画では、完成した作品を「本画」と呼ぶ。本画の前に同寸で「大下絵」を描き、それを写して本画を制作する。同美術館には蒲原神社から寄託された作品をはじめ、本画17点に大下絵、書簡など計50点余の資料がある。

新潟市潟東樋口記念美術館に設置された金子孝信コーナー。「恋すてふ」のラベルに使われた「銀座裏通り」の原画とその大下絵が並ぶ=新潟市西蒲区

「本館の特徴は、本画と大下絵が一緒に展示されていること。彩色されていない大下絵は、モデルの表情がリアルに分かります」。そう話すのは、橋本博文館長(68)だ。

孝信の絵は以前、戦没画学生の作品を展示する「無言館」(長野県上田市)にあったが「新潟の人に見てほしい」という蒲原神社の意向もあり、地元に戻った。第3回大日美術院展入選作「にわたづみ」と孝信の「絵日記」は、市美術館に所蔵されている。

孝信のコーナーを設けた樋口記念美術館の前館長、中島栄一さん(81)は「もともと、新潟市出身の画家を展示したいという考えがあり、金子にたどり着いた」と語る。地元西蒲区ゆかりの日本画家、尾竹三兄弟(越堂、竹坡=ちくは=、国観)を「伝統」、洋画の影響が色濃い孝信を日本画の「革新」と位置付け、両者の作品を比較できる展覧会などを開いてきた。

金子孝信のコーナーがある新潟市潟東樋口記念美術館。孝信の絵はがきを100円で販売している=新潟市西蒲区

新潟市の美術研究者、山浦健夫さん(63)は、展示委員会の委員として孝信展の企画に関わり、孝信が知られるきっかけをつくった一人だ。画集や「絵日記」の刊行にも携わった。

「モダンな銀座の風俗を描いた孝信を派手な画家と言う人もいるが、新潟の情景がさりげなく落とし込まれた風景画もあり、古里への思いを感じる。地元に残る孝信作品の世界に、ぜひ触れてほしい」

◆[見学・お買い物info]

◎蒲原神社 新潟市中央区長嶺町3の18、電話025(244)4541

◎沼垂ビアパブ 中央区沼垂東2の9の5、電話025(383)8720、月曜定休

◎新潟市潟東樋口記念美術館 西蒲区三方92番地、電話0256(86)3444、月曜休館、入場料大人500円ほか

× ×

「還暦記者の新潟ほろ酔い日記」(略称・新潟かんほろ)は原則第2、第4金曜にアップ。4回目は「坂口安吾と鮭の焼き漬けサンド」の予定です。

▽noteはコチラ(外部サイト)

https://note.com/kanhoro

▽「さけ」は「酒」だけにあらず!

新潟で働きたい若者を応援する、「酒」ならぬ「にいがた鮭プロジェクト」はこちらから。