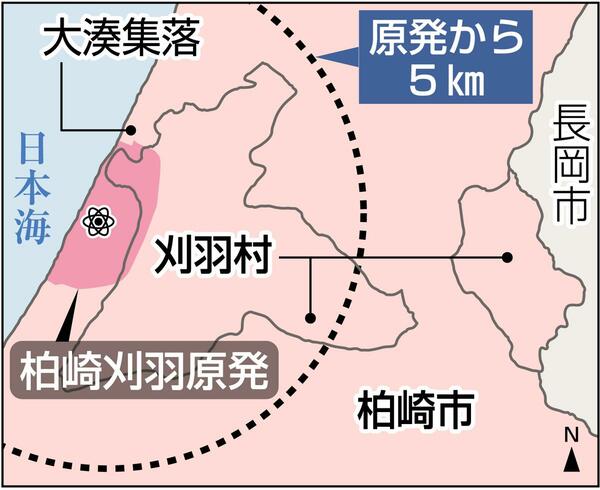

新潟県に立地する柏崎刈羽原発1985年に1号機が営業運転を開始した。全7基の出力合計は821・2万キロワットで世界最大級だが、2023年10月現在は全基停止中。東京電力は2013年に原子力規制委員会に6、7号機の審査を申請し、17年に合格した。その後、テロ対策上の重大な不備が相次いで発覚した。終了したはずだった安全対策工事が未完了だった問題も分かった。で大きな事故が起きれば、広範囲に影響が及ぶ。いわば県民の誰もが当事者だ。柏崎刈羽原発は6月、技術的には再稼働東京電力福島第1原発事故を踏まえ、国は原発の新規制基準をつくり、原子力規制委員会が原発の重大事故対策などを審査する。基準に適合していれば合格証に当たる審査書を決定し、再稼働の条件が整う。法律上の根拠はないが、地元の自治体の同意も再稼働に必要とされる。新潟県、柏崎市、刈羽村は県と立地2市村が「同意」する地元の範囲だとしている。できる準備を整えた。国や東京電力が地元同意新規制基準に合格した原発の再稼働は、政府の判断だけでなく、電力会社との間に事故時の通報義務や施設変更の事前了解などを定めた安全協定を結ぶ立地自治体の同意を得ることが事実上の条件となっている。「同意」の意志を表明できる自治体は、原発が所在する道県と市町村に限るのが通例。日本原子力発電東海第2原発(茨城県東海村)を巡っては、同意の権限は県と村だけでなく、住民避難計画を策定する30キロ圏の緊急防護措置区域(UPZ)内の水戸など5市も対象に加わった。を求めてくる中、住民は何を思うのか。長期企画「誰のための原発か 新潟から問う」の今シリーズでは、原発事故時の避難行動を区分するラインや県境など、境界線の内外を歩いて聞いた。(6回続きの1)

柏崎市北部の海岸には穏やかな波が寄せ、初夏の青空の下、釣り人がのんびりと魚信を待っていた。東京電力が再稼働を目指す柏崎刈羽原発7号機から約1キロと最も近い集落の大湊には、12世帯約30人が暮らす。原発の敷地との境界を示す有刺鉄線の向こうには、5号機の建屋が見える。

「昔、その辺に砂鉄の採掘工場があったんです」。地元で生まれ育った阿部正昭さん(77)が、自宅の少し先にある境界線付近を指さして教えてくれた。

かつては海岸で砂鉄が採れ、1950年代には「工場にも相当な人数が働いていましたよ」と、子どもの頃を思い返す。県外の大学を出て就職したが、20代後半で帰郷。数年後の78年、集落近くの海岸沿いでは、原発建設に向けた道路整備が始まった。

集落では当時、原発推進の考えの人が多かったと語る阿部さん。自身も「原発はこれからを担うエネルギーで、雇用や経済にいい影響があるのではないかと思っていた」。

東電との関係も良好だった。大湊では毎年、東電社員との意見交換会を開いている。

ただ近年、東電に対する信頼が少し揺らいだ。2021年に相次ぎ発覚した柏崎刈羽原発のテロ対策の不備柏崎刈羽原発では、2021年2月時点で、侵入検知設備が計16カ所で故障し、うち10カ所は代替措置が不十分なため無断立ち入りができる状態だったことが判明した。原子力規制委員会は安全重要度を最悪レベルの「赤」と評価し、21年4月に柏崎刈羽原発での核燃料の移動を禁じる事実上の運転禁止命令を出した。20年9月には、運転員が同僚のIDカードで中央制御室に入る問題なども起きている。だ。大湊の住民への説明や謝罪は、すぐにはなかったという。「早めに伝えてもらいたかったね」

2024年の元日には能登半島地震2024年1月1日午後4時10分ごろに発生した石川県能登地方を震源とする地震。逆断層型で、マグニチュード(M)7.6と推定される。石川県輪島市と志賀町で震度7を記録し、北海道から九州にかけて揺れを観測した。気象庁は大津波警報を発表し、沿岸部に津波が襲来した。火災が相次ぎ、輪島市では市街地が広範囲で延焼した。が起き、津波警報を受けて集落の人々は高台へ逃れた。目の前に原発があることに心配はないのだろうか。そう尋ねると、「放射性物質が飛ばないように工事がされたと理解しているつもりだ」と静かに語った。

柏崎市大湊の浜辺。集落の南側に東京電力柏崎刈羽原発が広がる

阿部さんの自宅からさらに原発の方へ歩く。境界線に近い家の70代男性に話を聞いた。「大湊の活性化につなげようと、先代の住民たちは東電と良い関係を築いてきた」と振り返る。

柏崎刈羽原発の再稼働については、早期の実現を望む。自分や集落に利得があるからというよりも「柏崎全体に閉塞(へいそく)感があるからさ」と淡々と話し、「1基でも動けば雰囲気が変わるのでは」と口にした。

柏崎刈羽原発の1号機が運転を始めた1985年から約40年。集落は変化したのだろうか。「俺が若い頃に比べて世帯数は半分になった」と話すと、考え込んだ。

柏崎刈羽原発。手前の建屋群が1~4号機

広々としたスペースに、滑り台などの遊具で遊ぶ幼児らの声が響く。東京電力柏崎刈羽原発から直線でおよそ2キロ離れた刈羽村の子育て支援センター「おひさまるーむ」。保育士が常駐し、毎日のように数組の親子連れが遊びや子育て相談などに訪れる。

「ここは子育てしやすいですよ」。2歳の息子とほぼ毎日利用するという30代の自営業女性は話す。自然に囲まれ、公園も多い。公共施設が整い、水泳やダンス教室などもある。「子供にさせたいことは大体できる環境。原発があるからこそじゃないですかね」

原発で事故があったら怖いとは思う。ただ、新潟県が毎年行う避難訓練に参加したことはなく、「いざという時にどう動けばいいかは分からない」と話す。

東電福島第1原発事故2011年3月11日に発生した東日本大震災の地震と津波で、東電福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の6基のうち1~5号機で全交流電源が喪失し、1~3号機で炉心溶融(メルトダウン)が起きた。1、3、4号機は水素爆発し、大量の放射性物質が放出された。のような事態が起きれば、放射性物質が拡散する可能性がある。1歳の娘を抱いていた40代の会社員女性は「子供に影響しないか心配はある」と表情を曇らせる。

それでも、柏崎刈羽原発の再稼働には肯定的だ。福島事故後の安全対策工事などを挙げ、「安全性を考えて設備を整えてきたのでしょう。信じるしかないですよ」。娘の顔を見つめながら話した。

子育て支援センターが入る建物。原発事故時は屋内退避施設ともなる=刈羽村

幼い子供のいる親に限らず、自然災害や原発事故時に自力で避難するのが困難な人は大勢いる。

柏崎刈羽原発から半径5キロ圏内には特別養護老人ホームが2カ所ある。より原発に近い柏崎市の「にしかりの里」では2024年度、ショートステイを特養に転換し、定員を現在の80人から10人増やす予定だ。現在は感染症対策で部外者の立ち入りを一部制限しているが、窓の外からも利用者がスタッフらと談笑する姿が見られた。

「ニーズは高まる一方。長く利用したいという人にきちんと対応したい」。施設長の山田宥人さん(53)は話す。

施設には原発事故時、屋内の気圧を高めるなどして放射性物質の流入を抑える棟がある。事故があれば原発の5キロ圏内は基本的に即時避難することになっているが、高齢者はすぐに動けないため、万一の際は利用者をこの棟に移動させてとどまる。

施設内での移動訓練を年1回、職員だけで行ってきたが、22年からは利用者にも参加してもらっている。柏崎刈羽原発の再稼働論議を念頭に、「より現実味を持って訓練しておく必要が出てきた」と語る。

課題も感じている。棟には最大90人、約60台のベッドを収容できるが、窮屈になるのは避けられない。感染症対策やプライバシーの確保にも気を配る必要がある。「心配なことばかりだ」。山田さんは真顔でそう話した。

冬に柏崎刈羽原発で重大事故が起きた際に備えるため、刈羽村で行われた住民避難訓練=2024年2月、刈羽村の源土運動広場

柏崎刈羽原発から約1・5キロにある刈羽村の障害者就労支援施設「夢工房」を訪ねた。古民家風の建物。精神、知的障害のある利用者が部品の組み立てなどの作業を黙々とこなしていた。

「いざという時の不安はありますね」。19年から施設長の三井田明広さん(63)は、避難計画のファイルを取り出して言った。非常時の対応は、約20人の利用者を家族らに引き渡すのが基本だという。

ただ、原発事故を想定した訓練は「やり方が分からない」として、まだ実施できていない。「障害の度合いによっては、避難先などでどう行動していいか分からない人もいる。どの程度サポートできるか」と、家族らに引き渡した後のことも気にしている。

「行政には災害弱者へのフォローも忘れないでほしい」。三井田さんがいま思っていることだ。

(報道部・田中信太朗、写真映像部・富山翼)

<2>―長岡市栃尾地域 5キロ差で事故への備え“蚊帳の外”? に続く

× ×