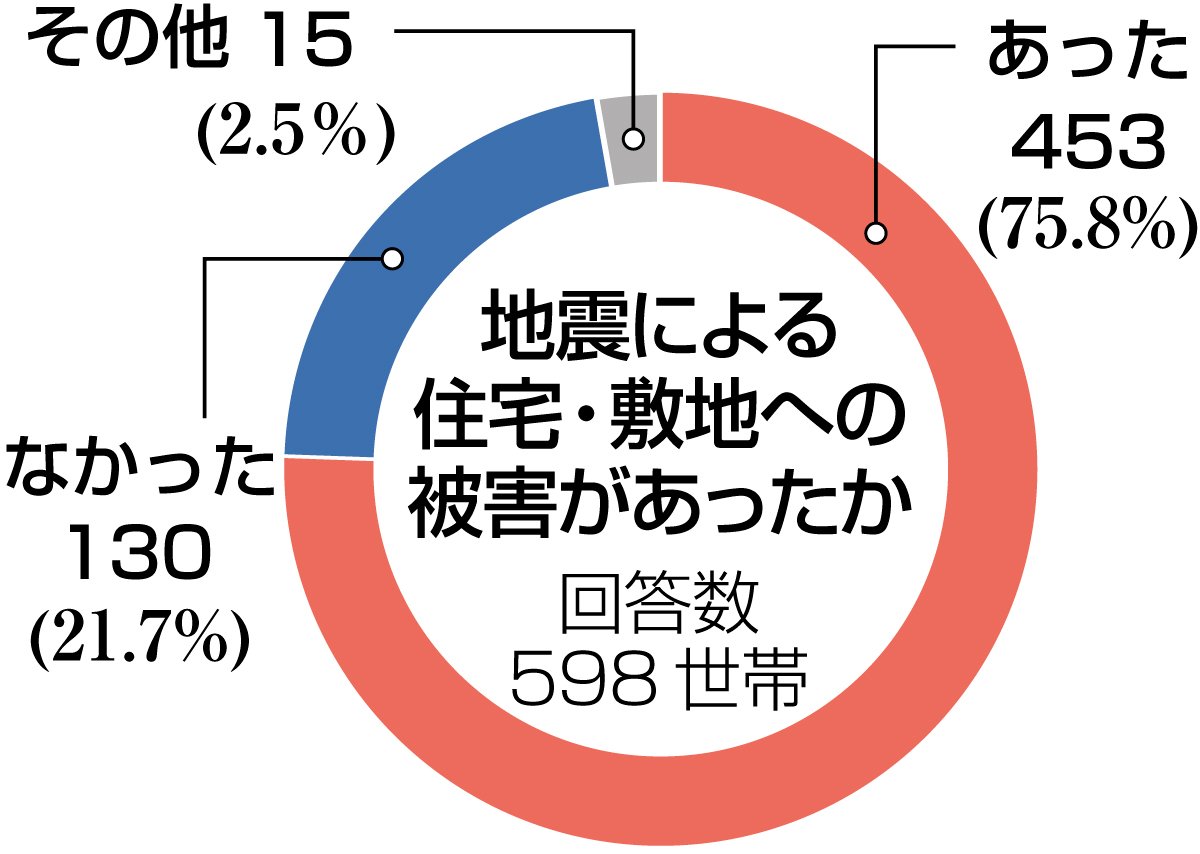

2024年1月1日の能登半島地震2024年1月1日午後4時10分ごろに発生した石川県能登地方を震源とする地震。逆断層型で、マグニチュード(M)7.6と推定される。石川県輪島市と志賀町で震度7を記録し、北海道から九州にかけて揺れを観測した。気象庁は大津波警報を発表し、沿岸部に津波が襲来した。火災が相次ぎ、輪島市では市街地が広範囲で延焼した。から、11月1日で10カ月がたった。液状化現象水分を多く含んだ砂質の地盤が、地震による強い揺れで液体のように流動化する現象。地表に水や砂が噴出したり、地盤が沈下したりする。土管やマンホールが浮き上がることもある。埋め立て地や干拓地など、緩い砂質で地下水位が高い場所で起こりやすい。条件を満たせば内陸でも発生する。1964年の新潟地震では橋や鉄筋コンクリートの建物といった大型構造物が崩れ、対策工法の開発が進むきっかけになった。阪神大震災や東日本大震災でも発生した。の被害が生じた新潟市西区寺尾、善久の両地区で新潟日報社が生活再建意識アンケート調査を実施したところ、自宅や敷地への被害が「あった」と答えた住民は453世帯と、回答者の75・8%に上った。罹災(りさい)証明書が交付された家屋は389件で、そのうち半壊以上の割合が約6割に上った。膨らむ修理費や再液状化を懸念し、転居を考える人もいた。地震後に心や体の不調を感じる住民も多く、専門家は住宅被害の大きさとの関連性を指摘する。

アンケートは、地震の被害実態や生活再建の意向を調べるため、西区寺尾の一部自治会と善久の全3自治会の協力を得て、新潟日報社が9月に約2000世帯へ質問票を戸別配布して実施。郵送とウェブにより598世帯(一部集合住宅を含む)が回答した。

地震で住宅・敷地への直接の被害が「あった」は453世帯で、「なかった」の130世帯に対し、3・5倍に上った。被害の内訳では、半数以上の住民が敷地の沈下・隆起、家屋の傾斜などを挙げた。家具や建具の転倒・不具合など「その他」は15世帯だった=グラフ参照=。

罹災証明書の判定は...