東京電力柏崎刈羽原発新潟県の柏崎市、刈羽村にある原子力発電所で、東京電力が運営する。1号機から7号機まで七つの原子炉がある。最も古い1号機は、1985年に営業運転を始めた。総出力は世界最大級の約821万キロワット。発電された電気は主に関東方面に送られる。2012年3月に6号機が停止してから、全ての原子炉の停止状態が続いている。東電が原発を再稼働させるには、原子力規制委員会の審査を通る必要がある。7号機は2020年に、6号機は2025年に全ての審査に「合格」した。7号機は2024年6月に技術的には再稼働できる状況が整った。の再稼働東京電力福島第1原発事故を踏まえ、国は原発の新規制基準をつくり、原子力規制委員会が原発の重大事故対策などを審査する。基準に適合していれば合格証に当たる審査書を決定し、再稼働の条件が整う。法律上の根拠はないが、地元の自治体の同意も再稼働に必要とされる。新潟県、柏崎市、刈羽村は県と立地2市村が「同意」する地元の範囲だとしている。の是非を問う県民投票条例案を審議する県議会臨時会が16日、開会し、論戦が始まりました。新潟日報デジタルプラスでは、1日目の審議の内容から、詳しくお伝えします。

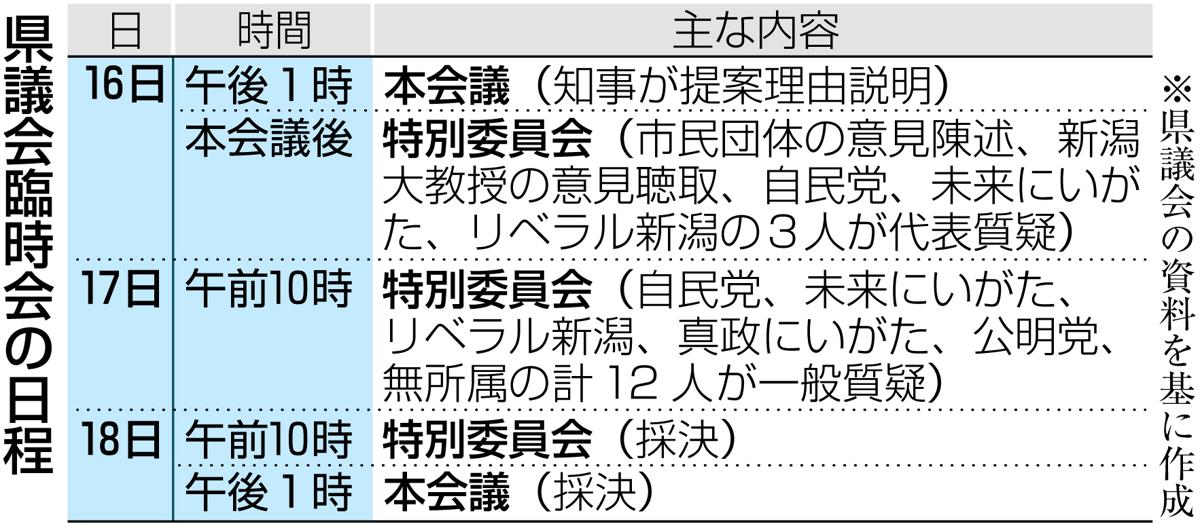

条例案は市民団体「柏崎刈羽原発再稼働の是非を県民投票で決める会」(請求代表者・水内基成弁護士ら)が、14万3196人分の 有効署名を集め、花角知事に直接請求しました。本会議では、知事の提案後、正副議長を除く51人で構成する特別委員会が設置され、議案が付託されました。そこでの議論は以下の通りです。

請求代表者の意見陳述

「柏崎刈羽原発再稼働の是非を県民投票で決める会」世話人・水内基成さん

今回の条例制定請求は、地方自治法74条に基づく直接請求と言われるものです。県政は県民が直接選挙で選んだ知事と県議会議員により運営されます。知事と県議会議員による二元代表制と言われます。県民が直接携わることができないという意味では間接民主主義です。そこに県民が直接参加し、条例制定を求めるのが直接請求です。

法律上必要な署名数は県内の有権者の50分の1以上、約3万6000筆です。今回はこれを大きく上回る、14万3196筆の有効署名をもって条例の制定を本請求いたしました。

私たちがなぜこのような取り組みに至ったのか。花角知事は初当選した2018年の県知事選挙で、柏崎刈羽原発の再稼働の是非は「県民に信を問う」と公約をされました。

しかし、知事は今日に至るまで、その具体的な方法や時期を明らかにしていません。この間に県が委員会を設けて行ってきた福島第1原発事故の三つの検証も、総括検証委員会が開催されないまま事実上終了してしまいました。

県による検証が不十分と考える県民は、市民検証委員会を立ち上げて、現在も県内各所で原発事故が起こった場合の避難方法の検証を中心に、対話集会を続けています。

2024年元日に発生した能登半島地震は、私たちの暮らしが大地震の可能性と常に隣り合わせにあること、原発複合災害が起きた場合の避難に不安があることを改めて思い起こさせました。このような中でも政府は新潟県に対し、再稼働への地元同意を要請し、東京電力は2024年4月、7号機に核燃料を装塡(そうてん)しました。

このように再稼働への動きが加速する中で、一体いつ新潟県民の声を聞いてもらえるのか。全く聞いてもらわないまま進められてしまうのではないかと不安を抱き、全ての県民に意思表明の機会を与えてほしい、このように思ったことが私たちが取り組みを始めた動機です。

この取り組みは県民を単に意見を聞く対象、客体として尊重するよう求めるものではありません。県民が民主主義、住民自治の主体、主権者として、そしてその主権の行使として、自らの暮らしと命、人権に関わり得る柏崎刈羽原発の再稼働に関する意思表明の場を求めるものです。まずはこのことをぜひ明確に理解していただきたいです。

本提出をした署名数は15万筆を超え、そのうちの有効署名数は14万3196筆でした。直接、対面で署名をお願いし、署名をしていただいた。このようなやりとりが新潟県内のどこかで15万回以上もあったということは、動かせない事実です。

この署名は法律上、直接、対面でしか集めることができません。氏名、住民票上の住所、生年月日まで記載してもらわなければなりません。代筆にも厳しい要件があります。

署名を集められる期間はわずか2カ月。今回は真冬の厳しい天候の期間に重なりました。それでも、新潟県内の有権者の約8%、約12人に1人が署名をしました。皆さんがまちなかに出て、視界に十数人の大人を捉えれば、その中に1人はこの署名をした人がいる。こういう数字です。この数字の背後には、署名をしたかったけれどもできなかったという、さらに多くの県民の声があります。

署名期間終了後にはウェブアンケートも実施しました。未来の有権者である未成年者も対象としました。署名した人も、しなかった人も、未成年者も含めて455名の回答者のうち7割以上が県民投票の実施を求めています。それぞれ300件を超える自由記載による知事への意見、県議会議員への意見が寄せられました。花角知事には、3月28日に面談していただいた際にアンケート結果をお渡ししました。

次に、本年4月8日付で公表された、花角知事の県民投票条例案に対する意見についての、私たちの会の考えを述べます。

私たちの会の世話人で、福島第1原発事故で福島県大熊町から避難し、新潟県内で生活している大賀あや子さんは、知事の意見を読んで次のように言われました。「知事の意見には、地域の経済、雇用、財政とか国全体の経済産業の発展、地球温暖化対策といった言葉は出てくるけれど、人権とか人格権とか、幸福追求権といった言葉は一切出てこない」

本当にその通りだと思いました。知事は、ふるさとの喪失やコミュニティーの破壊、家族の分断といった深刻な人格権侵害をもたらした福島第1原発事故をお忘れになったでしょうか。新潟県内に今なお多く暮らしている原発事故避難者の声に、どう応えますか。

知事の意見は、直接請求が県民の命と暮らし、人権にまつわる事柄についての、県民の主権の行使であるということを十分に理解されたものでしょうか。意見は冒頭で、県民の署名の意義を「大変重く受け止める」としながら、その数を約14万3000人としています。有効署名数は正確には14万3196筆です。

請求代表者119人や数千人に上る受任者がどういう思いで直接、対面で署名を集めたか。署名者が一筆一筆にどれほどの思いを込めたか。想像してください。

これだけの県民が再稼働に賛成か反対か、二択での県民投票の実施を求めています。どう受け止めますか。知事が県民の多様な意見を把握するとおっしゃる中には、二択での県民投票の実施に賛成する14万3196筆もの意見は含まれないのですか。

「多様な意見を把握できない」という知事の消極意見は、多様な意見の大きな一角である県民14万3196人、さらにその背後にある、署名したかったけどできなかった多くの県民の声を正面から否定することになりませんか。そのような批判に、どのようにお答えになりますか。

条件付き賛否の意見があることは否定しません。それでは、どのような条件を設定しますか。条件が整うかどうか、いつまで待ちますか。仮定に仮定を重ねるような選択肢で判断を求めても、かえって県民を惑わせることになりませんか。

福島第1原発事故からすでに14年です。再稼働の判断は近々にも求められています。現状の情報を適切に県民に開示して、現状での再稼働にイエスかノーか。これを正面から県民に問うべきではありませんか。知事が政府から判断を求められているのも、まさに再稼働に賛成か反対か、二択なのではありませんか。

知事が記者会見等で言及されている公聴会の実施、市町村長との対話、県民への意識調査。これらはぜひ実施すればよいと思います。しかし、県民を意見聴取の客体とする公聴会等では、県民を主体とする意思表明、主権の行使である県民投票の代わりにはなりません。知事の意見は、県民投票の実施を否定する理由にはなりません。

知事は自らが言及された公聴会等をいつ、どのような形で実施するおつもりですか。いつ再稼働に関する自らの判断を示すおつもりですか。この臨時県議会では、少なくともそのお考えを明らかにし、県民に約束をするべきではないでしょうか。

条例案の執行上の課題の指摘につきましては、法、技術的にいずれも十分に解決可能です。この臨時県議会で十分に審議していただくことを求めます。

最後に、県議会議員の皆様に申し上げます。私たちは、直接請求は県民と知事と、県議会議員の皆様の共同作業だという思いで取り組んできました。県民が署名を集めて、本請求をした県民投票条例案に知事が意見を付けて、県議会に審議を求める県議会は条例成立を目指す。そのような共同作業です。

県議会議員の皆様、知事の意見は県民の声に応えるものと言えるかどうか。理はどこにあるのか。お一人お一人がご自身の心情に従って見極めてください。必要とあらば、条例案を修正し、時間をかけるべきはかけて、条例成立という大きな花を咲かせてください。ぜひ県民投票条例を成立させて、県民に主権を行使する機会を与えてください。県民にも自分ごととして柏崎刈羽原発の再稼働の是非に向き合わせてください。

参考人意見聴取

今本啓介・新潟大教授(租税法・行政法)

本日、このような機会を与えていただきましてありがとうございます。今回、住民投票条例について説明をせよということですので始めたいと思います。

本日の説明でありますが、まず住民投票が求められる背景について説明した後に、住民投票の問題点について四つほど、今回の知事の意見を踏まえてのものも含めて説明をさせていただければと思います。

そして、最後に今回考えるべき、残された問題について若干説明させていただければと思います。

まず、住民投票が求められる背景について説明をさせていただければと思います。

住民投票が求められる背景を考えるに当たって、前提としては、日本の地方公共団体においては直接民主制ではなくて間接民主制が取られているということであります。

すなわち、選挙で選ばれた「長(ちょう)」、それから「議員」に対して地方公共団体の意思決定を負託しているという形になっているということであります。ただ、地方公共団体においては議員内閣制が取られている国と異なって、長と議会の二元代表制が取られているということがあります。

つまり長、新潟県の場合は知事ということになりますが、当該地方公共団体を統括し、これを代表し、当該普通地方公共団体の事務を管理し、これを執行するというのが長の役割ということになります。

これに対して、議会は議決権を持っている。それから検査権、監査請求権、それから百条調査権です。この間の兵庫県でよく知られるところになったところですが、百条調査権。それから長に対する不信任決議。こういうものが権限としてあるということであります。

つまり、長についてはかなり包括的な事務処理権限を有しているということになるかと思います。この権限の広さというのは、割と大統領制に近いところがあるのかなという風に考えております。

それに対して、議会については先ほどの権限でありますように、ある行政法の教科書によると、地方議会というのは「行政機関」だという言い方をしているものもあるかと思いますが、主に長の事務処理権限に対するチェックが中心になるということで、このあたりはだいぶ国会とは異なるのではないかと思います。

この議会が長の事務処理権限に対するチェックをしているということに鑑みると、住民投票を行う場合に議会との関係というのを整理する必要があるだろうということであります。

これはともすれば住民投票をすることによって、議会不要論につながることにも注意する必要があるということで、基本的には長の事務処理権限に対するチェックは議会がすべきだということになるのが、今日の制度だということであります。

ただ、それでも住民投票が求められる理由としては、次の3点が挙げられるだろうということであります。

まず1点目でありますが、これはだいぶ古くから指摘された点で、日本では集権的な体制がとられているということで、地域住民の意思が反映されにくい仕組みが存在しているということが指摘されておりました。

ただ、現在は地方分権がある程度進んでいるということもありますので、この指摘については以前ほど当たらなくなっているんだろうということであります。

それから2点目でありますが、特に顕著な争点が現れた場合、今回の原発の再稼働もそうかと思いますが、こういう顕著な争点が現れた場合に長・議会に対する住民の負託内容と当該長・議会の政策内容が必ずしも一致しないということが増えているということが一つあるかと思います。

特に、今回の原発再稼働の場合であれば、自民党の中でも賛否については分かれていますし、労働組合を支持基盤とする政党であっても、例えば電力会社の関係であれば賛成ということになるでしょうし、そうじゃない場合であれば反対ということになりますので、そういう意味で一枚岩ではないという状況があるのではないかと思います。

そのことから、住民投票で顕著な争点については決めることが求められることがあるということであります。

それから3点目でありますが、当該争点についての住民の関心を高めることに役立つということがあるだろうと思われます。

通常の選挙においては当該争点というのは政策パッケージの中の一つとして扱われますので、投票する者としては必ずしもその争点だけで投票するわけではない、ということになる。そういう意味でも住民投票が求められるということがあるだろうということであります。

住民投票をめぐる議論として、一応これまでどのようなことが言われてきたかということを整理しておきたいと思います。一つは第16次地方制度調査会の答申でありますが、1982年に出されたものです。

これ、この通り読ませていただきますが、「いうまでもなく、わが国の地方自治制度の基本的な仕組みは、議会及び長による代表民主制であるが、事案によっては住民投票により、住民全体の意思を直接に確認することが適当なものもあると考えられる。現行制度においても一部に住民投票制度が採用されているが、住民の自治意識醸成の見地からも、例えば、地方公共団体の廃置分合、特定の重大な施策、事業を実施するために必要となる経費にかかる住民の特別の負担、さらには議会と長との意見が対立している特に重要な事件等について、住民投票制度を導入することを検討する必要があろう。しかし、住民投票制度は代表民主制に対する補完的な制度として採用されるものであって、それにより議会や長の本来の機能と責任を損なうことのないように配慮する必要があると思われる」。このようなことが言われています。

これによると、特に重要な案件については、住民投票制度の導入が必要ということが1982年の段階で言われていたということであります。

その後、中央分権推進委員会第2次勧告、これが出されたのが1997年、平成9年ということですが、ここにおいて少し慎重な態度が示されました。

この勧告によると、「住民投票制度については、住民参加の機会拡大のために有効と考えられる一方で、現行の代表民主制との関係に十分留意する必要があり、また、適用対象とすべき事項、その法的効果等についての検討も必要なことから、国は、その制度化については、今後とも慎重に検討を進める必要がある」。こういうことが言われたということであります。

それから、実務家の方が中心で書かれている「住民投票制度」(1996年)という本の中にある加藤富子さんの指摘によると、こういうことが言われているということであります。

「制度的側面から見た政治・行政状況の民主化度は、敗戦後の占領軍主導による制度改革期より、むしろ後退した状況のままである。その基本的原因は、政治・行政情報から住民が遮断されていることに起因する国民・住民の『市民意識』の未成熟にある。その打開のためにも、住民生活に密着した地方公共団体、その中でも、特に、基礎的地方公共団体である市町村の『住民自治度』の充実強化、すなわち、議会を通じての間接的な住民統制ではなく、より直接的な住民統制制度の制定及びその活用により、住民に地方自治の主体者にふさわしい情報の提供及び権限行使の機会を提供し、市民としての自覚と責任感を高めていくための積極的政策の展開が必要なのである」と、こういうことが言われていて、ここでは基礎的地方公共団体である市町村において、特にこの住民投票というものが必要だろうということが言われているということが重要か思います。このような形で、現状、住民投票については議論がされているところであります。

続きまして、今回の住民投票を考える上でいくつか問題点があるので、指摘しておきたいと思います。

まず第一点目ですが、投票結果の法的拘束力の問題があります。法律に基づく住民投票というのが、日本の場合、既にいくつかあるところではありますが、それについては法的拘束力があるのが通常であるということであります。

例えば、市町村の合併の特例に関する法律に基づく合併協議会設置の直接請求に伴う住民投票であるとか、大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づく特別区の設置についての選挙人の投票、こういうものについては、法的拘束力があるのが通常だということであります。

これに対して、条例に基づく住民投票で法的拘束力を持たせるということになると、憲法94条の定める長・議会の権限と抵触する可能性があるということが言われているところであります。

今回の条例案ではこの点については、尊重義務だということですので問題にはならないわけで、実際には住民投票の結果に従わないということは、実は想定されないのではないかということは既に言われているところで、そういう意味では、この問題については今回の条例案ではクリアされているんだろうという風に思われます。

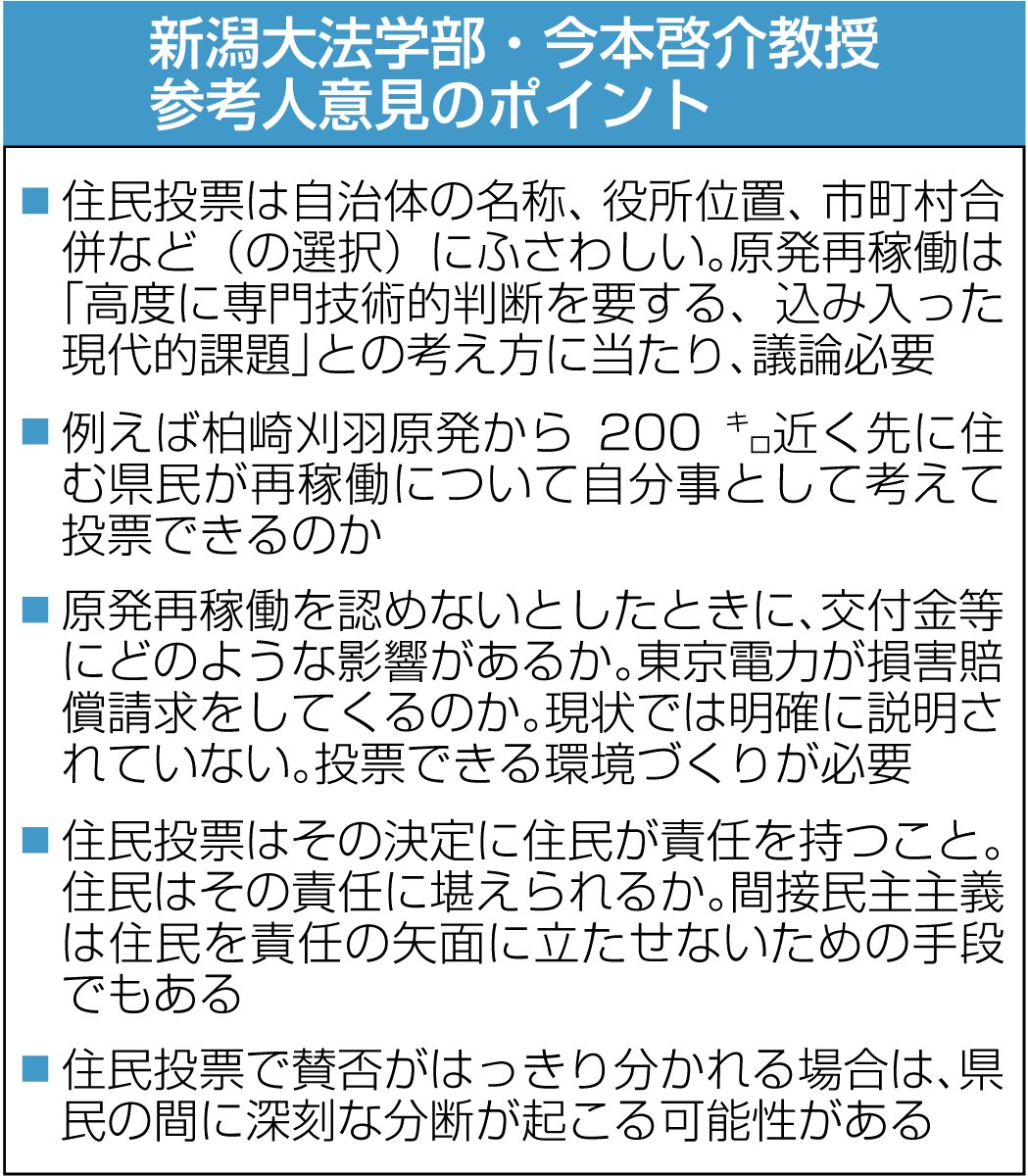

続きまして、住民投票の対象事項の問題に移りたいと思います。すなわち、住民投票が適する分野と適さない分野のことであります。

神戸大学名誉教授で、現在弁護士をされている阿部泰隆先生は「住民投票制度の一考察」(1996年)という論文の中で、メリットとデメリットを比較検討して間接民主主義よりは直接民主主義の方がうまく機能する場合に限定すべきであるということを指摘されていて、この見解については一定の支持を得ているところであります。

この論文で他に言われているところとして重要なことは、一つは長が自分に都合の良い政策を上手に宣伝して、拍手喝采を勝ち取って独裁制を築くことになるんじゃないか、ということを住民投票について指摘されていて、これは基本的に間接民主主義というのは人間の知恵だということまでおっしゃっているということであります。

一般的に言って、住民の意向を確認する方法として、住民投票は大掛かりであって、金がかかる割には住民の本当の意向を知ることは難しいということも指摘されている。

そうした前提の上で、住民投票にふさわしいものとして、自治体の名称であるとか役所の位置、それから議員に利害関係があり過ぎる事項、例えば市町村合併、都道府県合併は先ほどの前者でありますが、議員の歳費、定数選挙区、このあたりは実は反対する方もいらっしゃるところではあるんですが、こういうものについてはふさわしいんだけど、それ以外については懐疑的な立場を示されているということがあります。

他に原田尚彦・一橋大学名誉教授は、素朴な国民感情に基づく基本的な選択を求める場合は住民投票に属するが、総合的で長期的な視点からの高度に専門技術的判断を要する、こういった現代的課題は住民投票には適さないということをおっしゃっているということであります(1982年)。

この考え方によると、今回の原発再稼働については後者に当たる可能性があるということになるかと思います。

続きまして、これは自治省(現在の総務省)の方の発言でありますが、事柄の性質上、例えば原発のような高度に科学的で専門技術的判断を要する問題でありますとか、あるいは高度に政策的で総合的判断を要するような問題については、一般有権者の判断を超えるようなものがありはしないかということが言われていたり(1996年)、総務省の「地方自治法抜本改正についての考え方」(2011年)の中では、住民投票の制度化にあたっては、まずは対象を限定して立案し、その後、実施状況をよく見極めた上で、制度の見直しを検討していくことが適切であると。

具体的には、今日厳しい財政状況の中で住民の多くは行政サービスに関する受益に伴う負担や将来世代への負担のあり方に多大な関心を寄せている状況を踏まえて、大規模な公の施設の設置の方針を対象として速やかに制度化を図ると、こういうことが言われたりしているということであります。

ただ、一方で、住民投票に賛成する立場として、武田真一郎・成蹊大学教授の立場があるだろう、ということで紹介しておきたいと思います。「今日では住民の理解力、判断力は著しく向上しており、たとえ専門的で複雑な問題であっても住民は正しい情報が提供されれば、正しい判断をすることが期待できることから、住民投票の対象は制限する必要はないということも言われている(2017年)。

今回の原発再稼働が住民投票にふさわしい内容かということは、今後議論をする必要があるかと思うということであります。

三つ目ですが、住民投票の技術的問題についてであります。これについては二つほど問題として挙げておきました。

一つは設問形式の問題であります。今回条例案では、賛成と反対の二択、○×方式が選択されるということでありますが、この点について、例えばアメリカの場合であれば、法律条例の改正案そのものが住民投票に付され、その賛否が問われるので、○×方式では住民の真の意思を汲み取ることができないのではないか、というのは、実は日本のこの制度だから出てくるんじゃないか、ということが指摘されている。

つまり、今回の住民投票はともかくとして、住民投票自体が世論調査、意向調査の性格を持っているからこそこういう問題が出てくるんじゃないか、ということが既に指摘されているところであります。

他に、○×方式に対しては次のような指摘がされているということであります。○×方式はわかりやすいものではありますが、例えば条件付き賛否、県議会に委ねるであるとか、棄権の選択肢というのを作ることによって、結果は大きく変わってくる可能性があるということであります。

棄権については、○×方式でも白票ということで代えられる可能性はあるのですが、この点をどう考えるかというのはこれからも議論に委ねられることになるところかと思います。

二つ目でありますが、住民に対する説明の問題があるだろうということであります。おそらく今回、住民投票をするとすれば賛否双方の意見を分かりやすく書くということが必要になってくるだろうと思いますが、果たしてこのことが可能かということは慎重に考える必要があるだろうと。

つまり、そもそも賛否どちらを先に書くかということでも変わってくる可能性があったり、あるいは対比できるようにしたとしても、どちらを左に書いてどちらを右に書くかとか、どちらを上に書いてどちらを下に書くかとかで印象が変わる可能性があるということがあります。

大阪都構想の住民投票においては、大阪市の方がかなり「都構想に従うとバラ色だ」みたいなプロモーションをしてですね、逆に市民の不信を招いたということがあったという指摘がされています。そういうことも含めて説明の仕方というのは結構問題になってくるだろうということがあります。

次の問題というのは、こういうことを言うと怒られそうなところもあるんですが、どの程度の住民がしっかりと読むかというのは、結構これは問題になってくるだろうと。

分かりやすくすればするほど、内容的に曖昧なところが出てくるということもありますので、そういうことを考えると、住民がそもそも読むのかということであるとか、読んだとして自分の意見を表明できるレベルまでできるのか、ということはやはり考える必要があるだろう、ということであります。

それから、今回の知事の意見でもありました執行上の問題について少し触れておきたいと思います。

通常の選挙のやり方でよいかということであります。まず公職選挙法の適用でありますが、例えば大都市地域における特別区の設置に関する法律では、普通地方公共団体の選挙の規定が包括的に順序されていますが、条例案では投票、開票の事項についてのみ公職選挙法の例によるという定め方がされています。

ただ、この規定だけでは、公職選挙法の例によるというところの範囲が不明瞭なのではないかと私は考えております。

もう少し言うと、選挙運動等について公職選挙法が適用されない可能性が出てくるのではないかと考えております。

このことによって公務員が地位を利用した選挙運動をすることが、公職選挙法では禁止されていますが、これが適用されないこととなる可能性が、これは知事からもおそらく知事の意見でもこういうことが懸念されているところかと思いますが、条例案では「知事及び市町村長は公務員が行う県民投票運動及び投票案件に係る意見の表明、並びにこれらに必要な行為が不当に制限されることとならないよう留意にしなければならない」と定められていて、公務員が地位を利用した県民投票運動をすることが事実上容認されていることが指摘できるのではないか。

この規定については沖縄県の条例であるとか茨城県の条例案、こちらの方は否決されたわけですが、これらの条例ではなかったということで、ここのところについては公務員の政治的行為の制限に反する可能性があるということで、今後この点については議論する必要があるだろうということであります。

それから、住民投票の主体について知事の意見で次のようなことが言われておりました。

すなわち、条例案第3条では「県民投票に関する事務は知事が執行する」としているが、条例案第17条では選挙管理委員会が開票を行うとしており、開票事務の主体は整理されていない。

また、条例案第19条で引用する、地方自治法第252条の17の2第1項は知事の権限に属する事務を市町村が処理することとするための規定であることから、条例案第17条に規定する選挙管理委員会が行う開票事務を市町村に処理させることはできない。その場合、県内全ての開票事務を県選挙管理委員会だけで担うことになれば、これは実務上極めて困難であるということが指摘されておりました。

実はこの意見については、茨城県の条例案でも同様の定めがあって、知事の方から意見として出されていたところでありました。まず、実施主体が知事であること自体は、沖縄県条例や茨城県条例案でも同様であり、これは通常の選挙は選挙管理委員会が主体となるわけですが、住民投票の主体というのが知事となること自体は、住民投票が知事の意思決定を補完するものであることから、この点は妥当であると思います。

沖縄県の条例では、特に選挙管理委員会については定めておらず、事務処理の特例として住民投票の事務を市町村が処理することができるとして、市町村長は選挙管理委員会に事務処理を委任しているという形が取られていたようであります。

これは先ほどの地方自治法252条の17の2で、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することができるとあるので、都道府県選挙管理委員会の権限に属する事務について市町村が処理することができないと考えたからであると思われます。

ただ、沖縄県の場合には、今言ったような形で定めをしていたわけですが、市町村が住民投票の事務処理を拒否したときにどうするのかという問題は考える必要があるだろう、ということであります。

実際に沖縄県では、県民投票実施のための経費が議会で否決された場合でも、首長が予算を計上することが適切とする技術的助言を出すことによって対応したことがあった。こういう技術的助言を出すことが適切かどうか、こういう形での解決が適切かどうかということについては検討する必要があるだろうということであります。

以上のような問題が住民投票にはあるわけですが、今後考えるべき残された問題として、二つほど最後に指摘しておきたいと思います。

一つは、原発再稼働が県民投票になじむかという問題であります。新潟県は南北に広いことはご承知の通りですが、例えば県北に居住する県民が、200キロ先にある柏崎刈羽原発の再稼働について自分ごととして考えて投票することができるのかということは、意識の高い人は別として、考える必要があるんじゃないか、ということであります。

むしろ私の考えも入りますが、原発が立地している柏崎市、刈羽村の意向を優先する必要があるのではないかということを考えています。

例えば住民投票をするとしても、せいぜいその隣接市町村までだろうと。そこが自分ごととして考えられる最大限ではないかという風に私は考えておりますが、このあたりどうするかということを今後検討する必要があるだろうということであります。

それから、県民がどこまで考えて投票ができるかということも考える必要があると。原発が事故が起こったときに危険であるということは私も認識しておりますが、ただ、例えば原発再稼働を認めないとしたときに交付金等にどのような影響があるとか、あるいは東京電力が損害賠償請求をしてくるかということが、現状では明確に説明されていないところがありますので、こういうところも含めて考えて投票できる環境を作る必要があるのではないかということであります。

それから二つ目ですが、住民投票の帰結ということを挙げておきました。住民投票である争点について決定するときには、その決定に住民が責任を持つということでもあるかと思います。

その場合に住民が責任に耐えられるか、という問題があるのではないかと思います。これは先ほどの阿部泰隆先生の指摘でもありましたが、実は間接民主制というのは、住民を責任の矢面に立たせないという意味でも、うまい手段じゃないかという風に一方で思われるところもあって、このあたりについては今後議会でも検討するべき事項ではないかと思われるところであります。

それから、投票で賛否がはっきりと分かれてしまうような場合に、県民の間で深刻な分断が起こるのではないかということを私は懸念しております。

例えば高知県の東洋町、これは町の話ですので、県とは異なるところはあるかと思いますが、高知県東洋町で高レベル放射性廃棄物最終処分施設の文献調査を巡って住民投票を求めたわけですが、それまでにあらゆる直接請求を使ってリコールであるとかを使ったりして、直接請求が度々行われたということがありました。

これによって結局どうなったかというと、現在は住民が当時を思い出したくないぐらいの状況になっているということで、賛否分かれて、かなり分断して、結局人口も減ってしまったということもありましたので、人口減少はこれだけが理由かというとそうではないかと思いますが、そういうこともありましたので、そういうことも含めて、こういう形の住民投票条例が県民の分断を招くのではないかということについては一つ論点として考えていただければと思っているところであります。

以上で私からの説明を終わります。ありがとうございました。

代表質疑①

...