1月1日の能登半島地震で発生した津波は、新潟県の上越地域や佐渡市で住宅の浸水や漁船の横転などの被害をもたらし、上越市の関川や糸魚川市の筒石川を強い勢いで遡上(そじょう)した。新潟大災害・復興科学研究所の安田浩保研究教授(49)=河川工学=は、津波が能登半島から新潟市の信濃川河口まで「新幹線並みのスピードで移動した」と分析。平野部に勾配の緩やかな川が多い新潟県は「遡上した津波が内陸部まで押し寄せやすい」と、警鐘を鳴らしている。

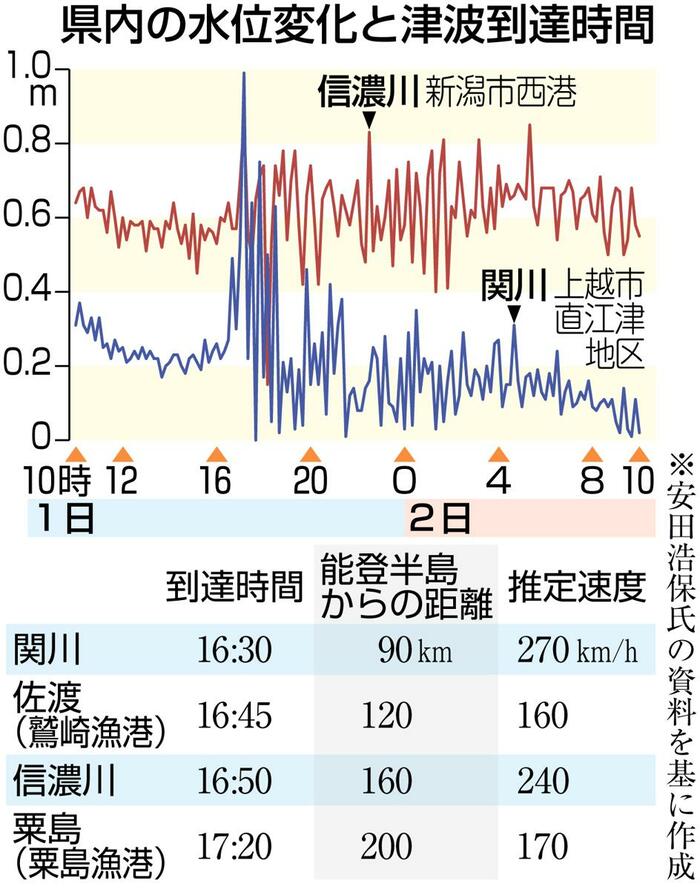

安田研究教授は能登半島地震発生後、新潟県や石川県の河口付近に設置された水位計データを分析した=図表参照=。

午後4時(16時)10分ごろの地震発生から、関川に津波が到達したのは約20分後で、水位は約40センチ上昇した。信濃川でも午後4時50分ごろに30〜40センチの水位変化があった。津波は能登半島から信濃川までの距離約160キロを、推定時速240キロと新幹線並みのスピードで移動していた。

安田研究教授は「日本海側の地震は沿岸近くの断層で起き、津波が短時間で到達するのが特徴。最短5分で来る」と説明。川を遡上する津波は、水の量や波の高さにより強烈な流れを生み、上流から下流に向かう洪水よりも勢いが数倍以上強いと指摘する。

「遠方で起きた地震でも津波に対する警戒が必要であることを、改めて知ってほしい。津波警報が出たら直ちに海と川から離れ、高い所へ避難してほしい」と呼びかけている。

今回起きた川の水位変化は、津波の到達から半日ほど続いていたことも分かった。「もう少し津波の規模が大きかったら水位の増減は大きく、危険な状態がより長く続いた可能性がある」とし、発生直後だけでなく継続的に警戒する必要があると強調している。

× ×

[能登半島地震「その時」わたしは…]<上>川から泥混じりの水…流木や石も居間へ 押し流された車が玄関を直撃、「何から手を付けたら」